在材料科学领域,共晶合金凭借其卓越的流动性和铸造性,已成为制造大型结构件的首选材料。然而,与其它性能卓越的合金相比,传统共晶合金(CEAs)并未表现出令人满意的强度-塑性组合。近期,上海大学材料学院的钟云波教授领衔的“高性能结构功能材料超常冶金与制备”研究团队,通过精心设计的新型纳米析出相工程,成功制备出了一种独特的蚕茧状纳米位错网结构(CNN-D)共晶合金,突破传统共晶材料的强塑性记录。该成果以“Strong-yet-ductile eutectic alloys employing cocoon-like nanometer-sized dislocation cells”为题,在国际权威期刊《Advanced Materials》(最新影响因子:29.4)上发表。

近年来,基于多主元的高熵合金逐渐成为设计强韧性材料的新范式,与传统合金相比,这种多主元合金具有更为广阔的成分设计空间。然而,随着主元数的增加,在提升强度的同时也不可避免地降低了合金的流动性,加剧了凝固时的偏析。即便采用复杂且耗时的机械热处理也难以完全消除这种铸造缺陷,对于制造理想微观结构和组织均匀的大型构件带来了重重挑战。共晶高熵合金(EHEAs)为解决上述困境提供了新的思路,由于共晶反应在凝固过程中不存在固液两相区(即糊状区),而是通过均匀双相层片的耦合生长,有效地抑制了化学成分偏析、缩孔等铸造缺陷。因此,共晶高熵合金的设计理念为材料的工程应用提供了广阔的前景。本研究以传统共晶合金为研究对象,使用成分简单的NiFeAl合金代替多主元合金,在兼顾制备工艺和制造成本的基础上达到了性能的协同提升。

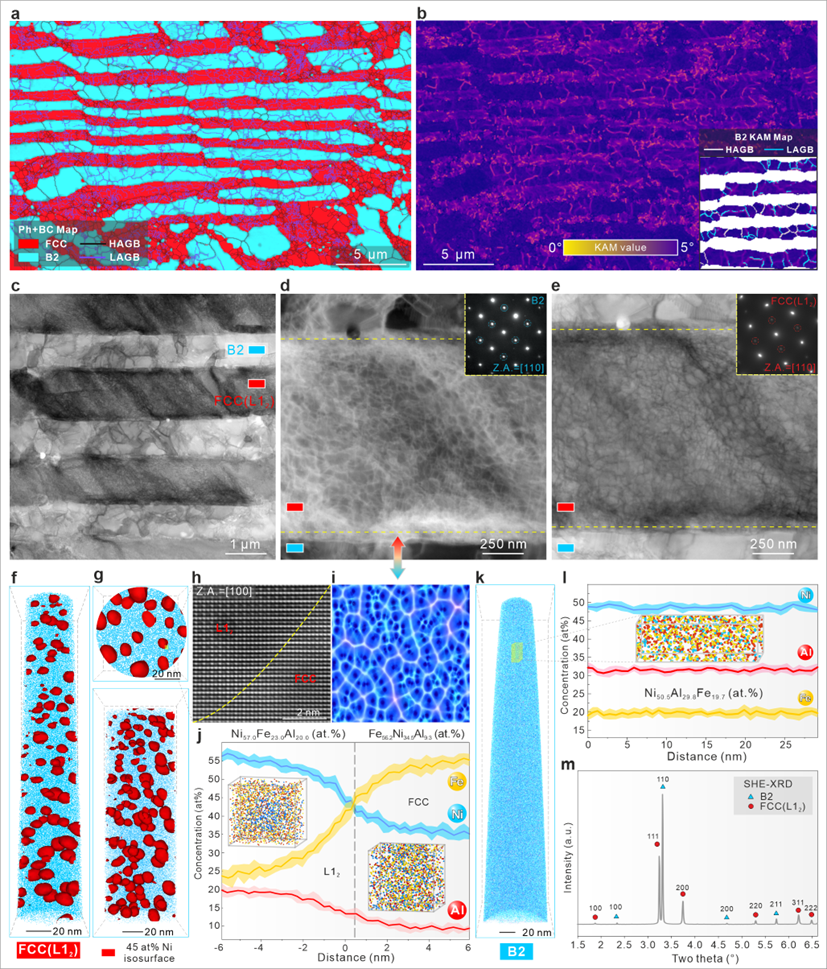

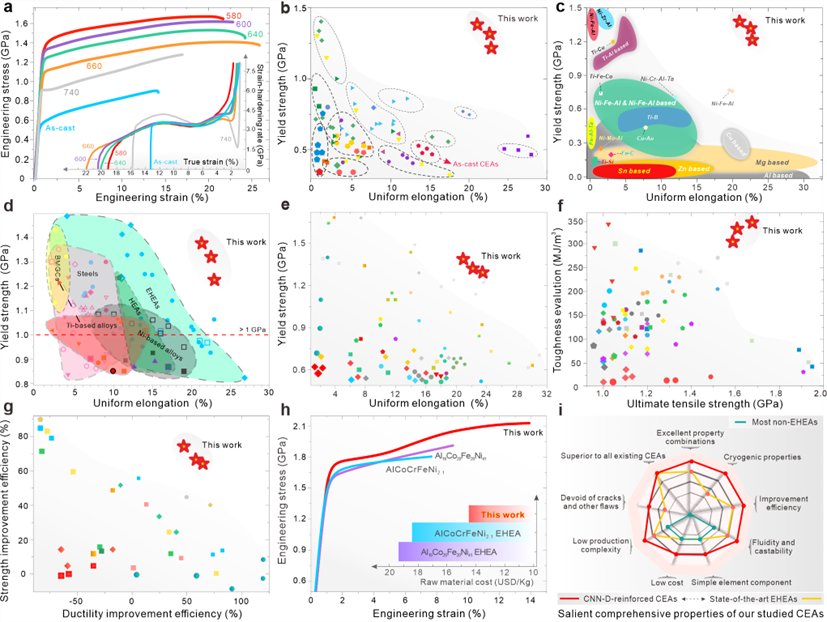

在该研究中,以公斤级的Ni-32.88wt%Fe-9.53wt%Al CEA为研究对象,通过流动性试验发现,相比于EHEAs,CEA不仅在流动性和铸造性方面表现出显著的优越性,还具有良好的可操作性和经济性。另一方面,CEA中,由纳米析出相钉扎位错组成的纳米级位错网在拉伸变形过程中同时实现了持续的应变硬化及损伤抑制效果。与传统的TWIP和TRIP效应不同的是,这种强化策略在FCC/B2共晶层片中同样表现出色。这是因为,分布在FCC相的大量CNN-D纳米结构诱导了平面滑移,并通过界面传递到脆硬的B2相,由此产生的滑移带细化和位错密度的动态积累显著提高了应变硬化能力并维持了稳定的流变应力(图2)。因此,这种易于铸造的简单共晶合金展现出令人惊讶的高强度和高延展性组合,其综合性能不仅优于所有的传统共晶及近共晶合金,还超越了目前性能最好的共晶高熵合金。值得一提的是,这种新型的CNN-D纳米结构在其它合金体系中同样表现出广泛的适用性,特别是在近期陆续发现的含有铸态纳米析出物的成分复杂(共晶)合金中。文章补充材料中列举了不同合金的实例,进一步证明了CNN-D纳米结构的普适性,表明蚕茧状纳米位错网结构是提升金属合金性能的又一重要微观组织结构。

图1 蚕茧状纳米位错网结构共晶合金的微观组织结构

图2 生活中的蚕茧超细丝组织

综上所述,本研究通过纳米析出相工程设计在传统三元共晶NiFeAl合金中制备出一种蚕茧状的超级位错网结构,平均孔洞直径小到26纳米,实现了前所未有的共晶结构细化,因而顺序激活了多重新型的强韧化机制,实现了金属间化合物的室温塑化,克服了低温脆性,突破了传统共晶材料的强塑性记录,为开发低廉、实用、高性能的耐低温合金材料开辟了全新的途径。该研究成果是钟云波教授领衔的 “新能源产业关键材料超常冶金与制备”上海市重点创新团队继在《Science》,《Materials Today》,《Nature Communications》等国际顶级期刊上发表一系列研究性论文后,在基础研究领域取得的又一项重要科研进展。同时,也是该团队以徐匡迪院士“聚焦行业今后10~20年中面临关键科学问题展开研究”的战略指导思想为指引,在聚焦先进基础材料提质升级、培育高性能新材料发展新动能方面做出的又一重要原创性贡献。

图3 蚕茧状纳米位错网结构共晶合金的优异力学性能组合

该成果由上海大学、香港城市大学、西安交通大学等多家单位合作完成,其中上海大学为第一署名单位,上海大学钟云波教授、西安交通大学马恩教授为共同通讯作者,上海大学与香港城市大学的时培建博士为第一作者,上海大学材料学院的李毅博士生、蒋鑫博士生、沈喆副教授、林中泽博士生、李强副教授、丁彪副教授、郑天祥副教授、任维丽教授、雷作胜教授,上海大学微结构重点实验室梁雪高级实验师、闵娜副研究员、彭剑超实验师、李慧副研究员为合作署名作者。该研究得到国家自然科学基金区域联合基金重点项目(No. U23A20607)、科技部国家重点研发计划(2018YFB0109404, 2022YFC2904901, 2022YFC2904903 & 2022YFC2904905)、国家自然科学基金(No. 52231001)和111工程(No. BP2018008)的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202405459

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414