金相组织是金属或合金内部结构的微观表现,它反映了金属的化学性质、晶体结构和物理性能。通过金相方法观察金属及合金的内部组织,可以深入了解其性能特点和应用范围。以下是常用的14种金相组织的定义及特征。

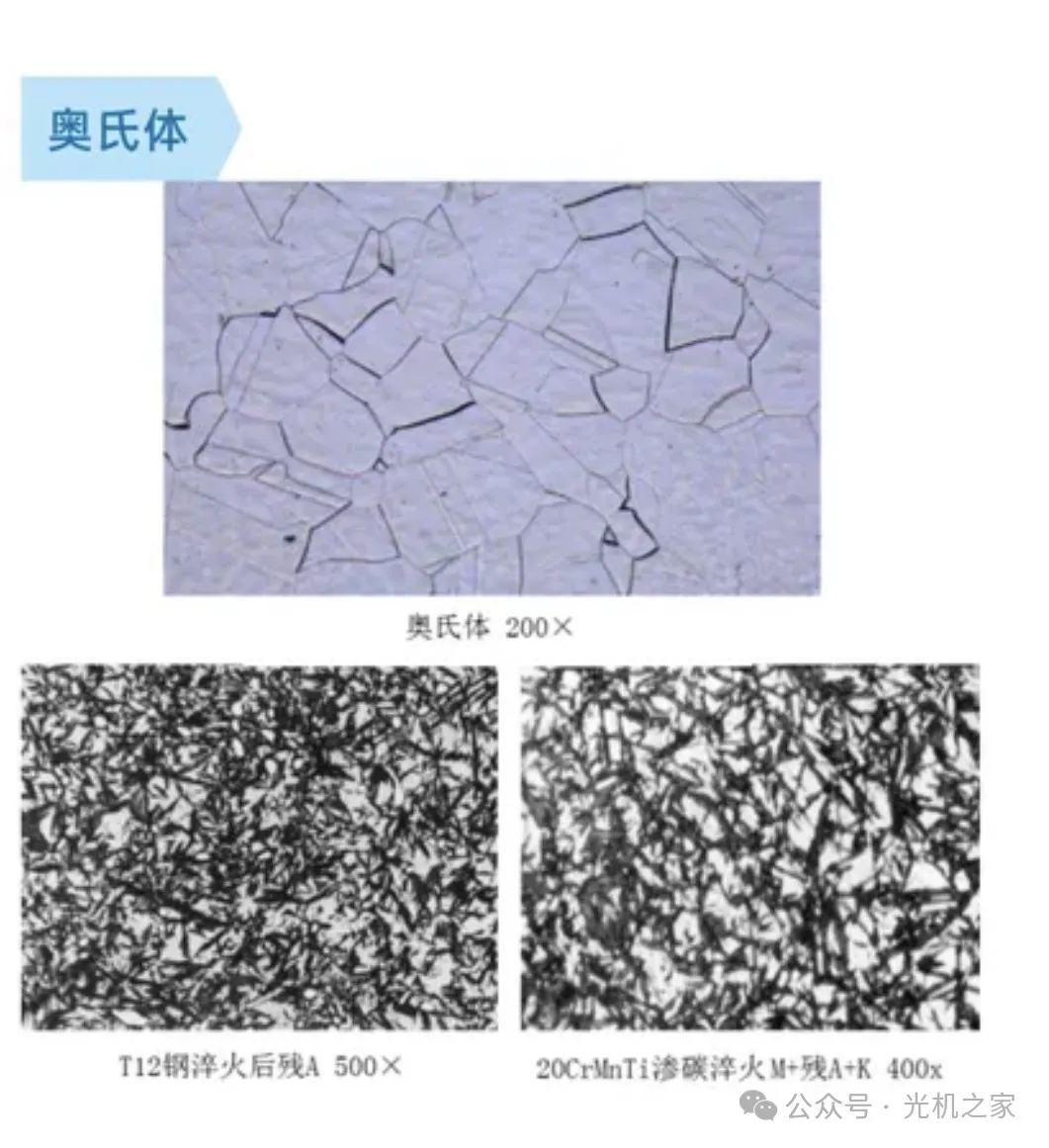

一、奥氏体(Austenite)

定义:奥氏体是碳与合金元素溶解在γ-Fe中的固溶体,仍保持γ-Fe的面心立方晶格。

特征:奥氏体是一般钢在高温下的组织,其存在有一定的温度和成分范围。奥氏体晶粒一般呈等轴状多边形,晶粒内有孪晶。在加热转变刚刚结束时,奥氏体晶粒比较细小,晶粒边界呈不规则的弧形;经过一段时间加热或保温后,晶粒将长大,晶粒边界趋向平直化。奥氏体具有良好的塑性和韧性,但强度较低。在淬火过程中,部分奥氏体可以保留到室温,形成残留奥氏体。

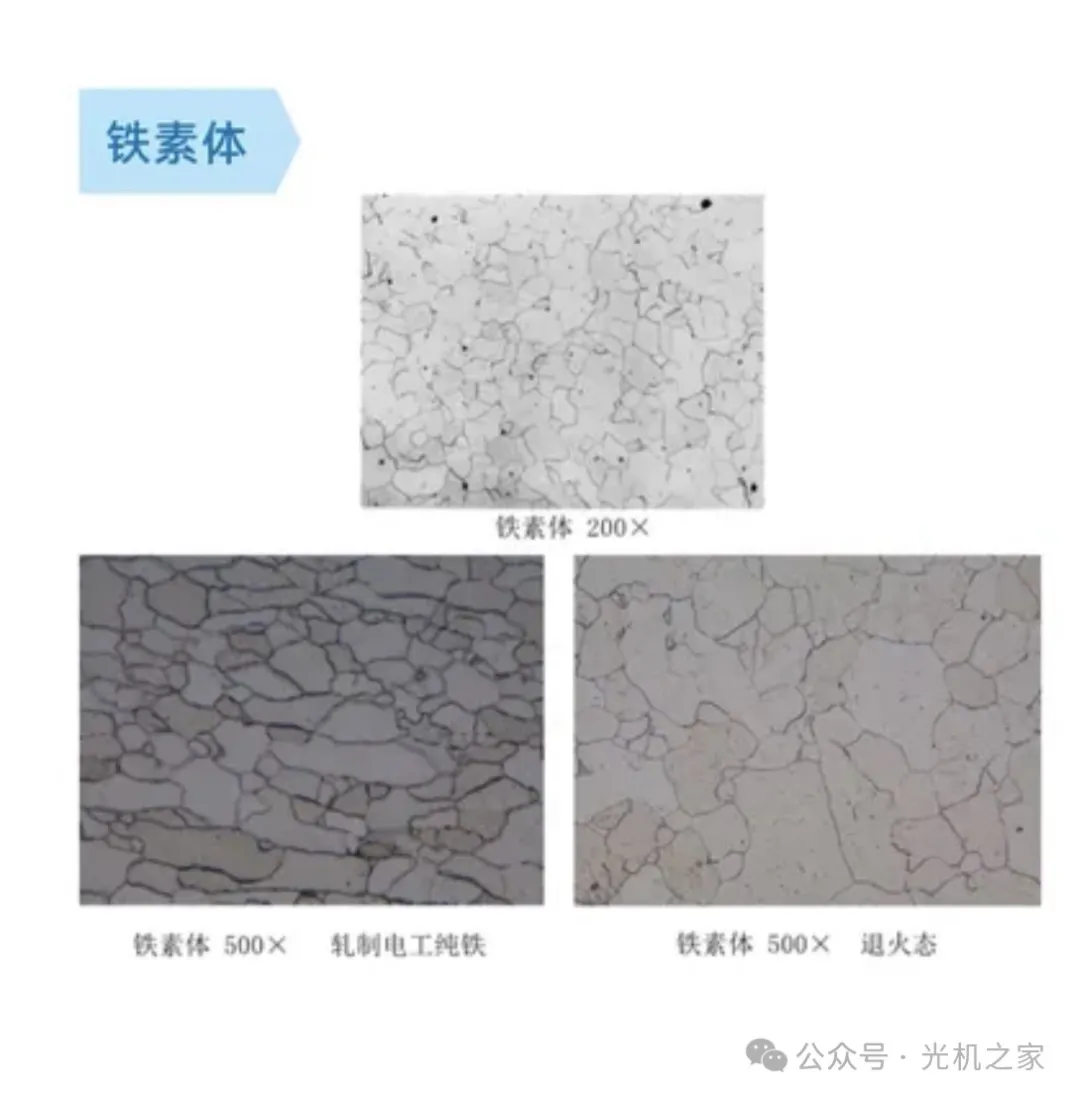

二、铁素体(Ferrite)

定义:铁素体是碳与合金元素溶解在α-Fe中的固溶体,具有体心立方晶格。

特征:铁素体是碳钢和合金钢中的基本相之一。在亚共析钢中,慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑;当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出。铁素体具有良好的韧性和塑性,但强度和硬度相对较低。

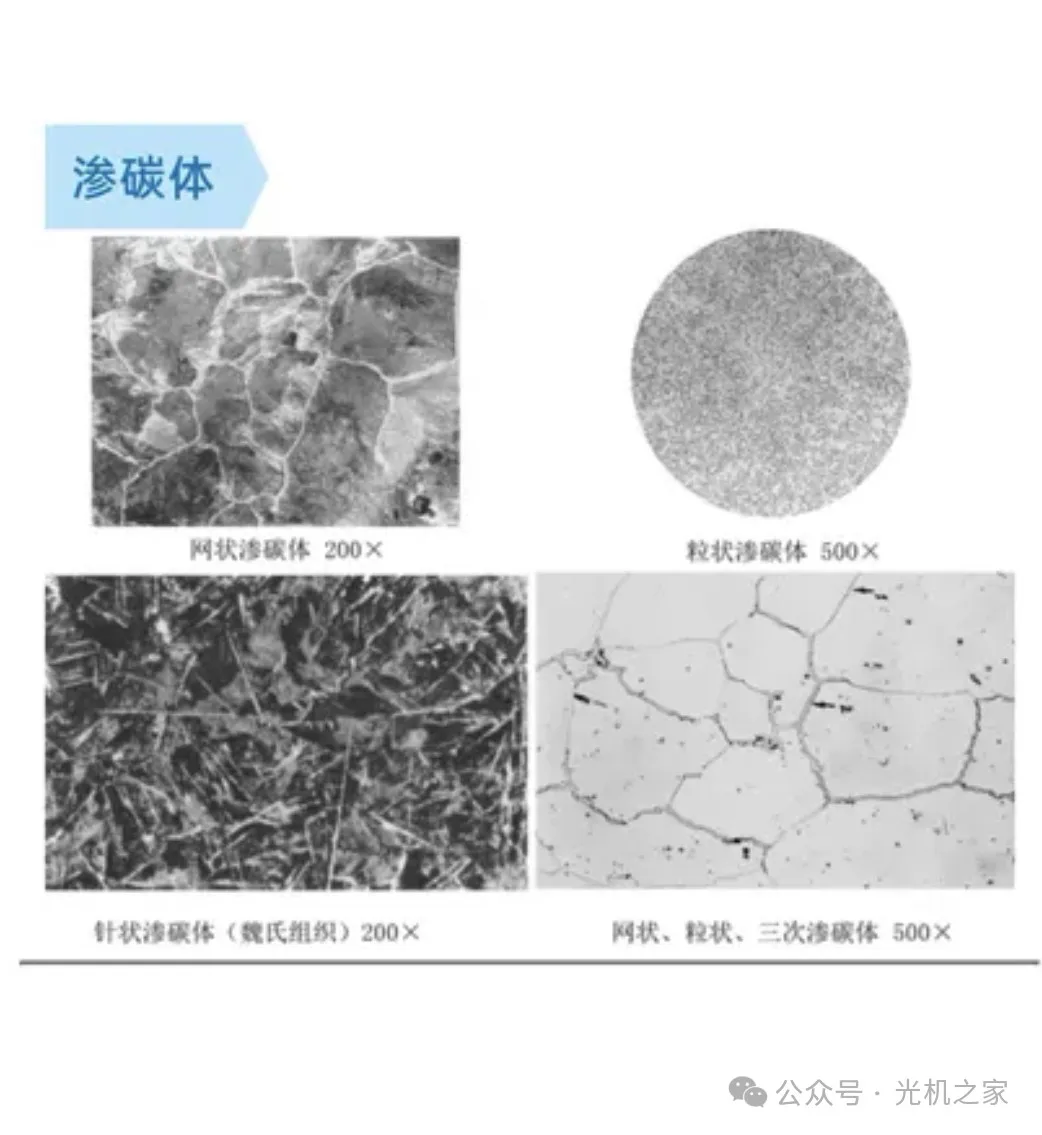

三、渗碳体(Cementite)

定义:渗碳体是碳与铁形成的一种化合物,化学式为Fe₃C。

特征:渗碳体在钢和铸铁中与其他相共存时呈片状、粒状、网状或板状。渗碳体不易受硝酸酒精溶液的腐蚀,在显微镜下呈白亮色,但受碱性苦味酸钠的腐蚀时呈黑色。渗碳体的硬度和脆性较高,对钢的机械性能有重要影响。

四、珠光体(Pearlite)

定义:珠光体是铁碳合金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物。

特征:珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。根据形成温度的不同,珠光体可以分为粗珠光体、索氏体和屈氏体等。粗珠光体在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体;索氏体在放大500倍时,从渗碳体上仅看到一条黑线;屈氏体在放大500倍时不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织。

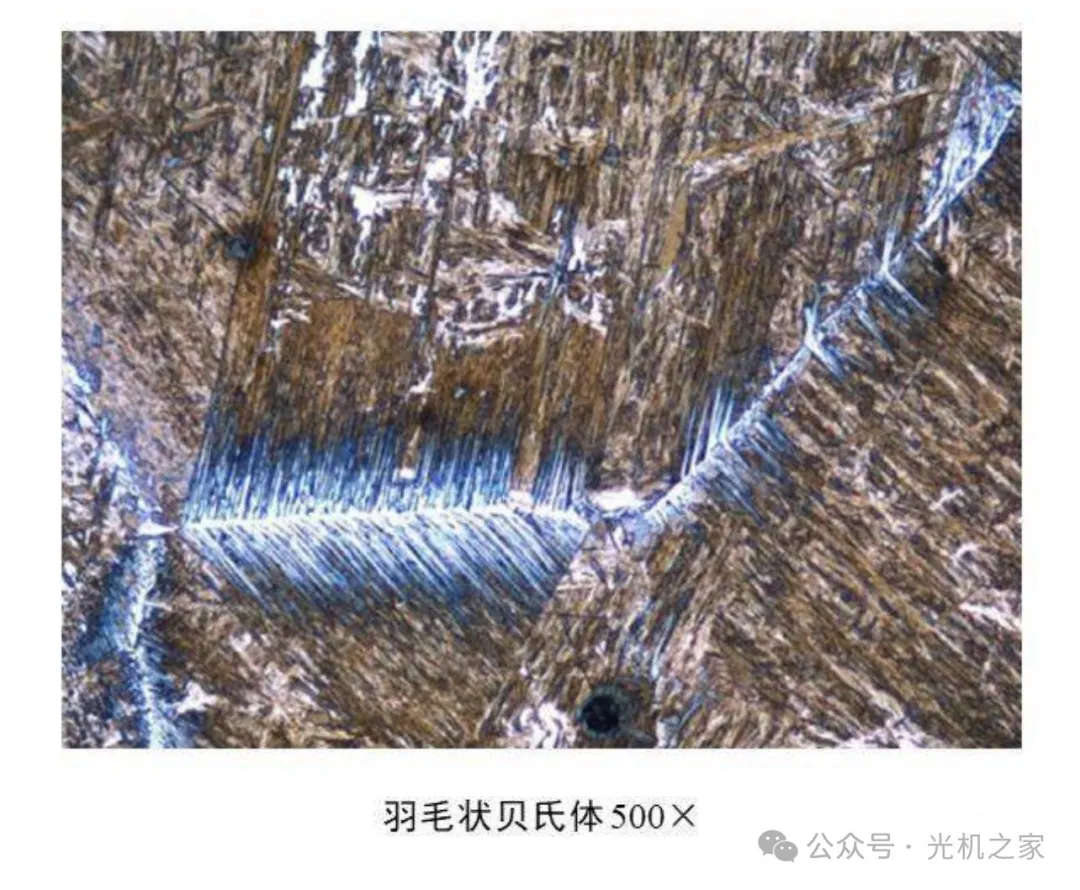

五、上贝氏体(Upper Bainite)

定义:上贝氏体是过饱和针状铁素体和渗碳体的混合物,渗碳体在铁素体针间。

特征:上贝氏体是过冷奥氏体在中温(约350~550℃)的相变产物。其典型形态是一束大致平行排列的针状铁素体板条,并在各板条间分布着沿板条长轴方向排列的碳化物短棒或小片。上贝氏体呈羽毛状,晶界为对称轴,羽毛可对称或不对称。

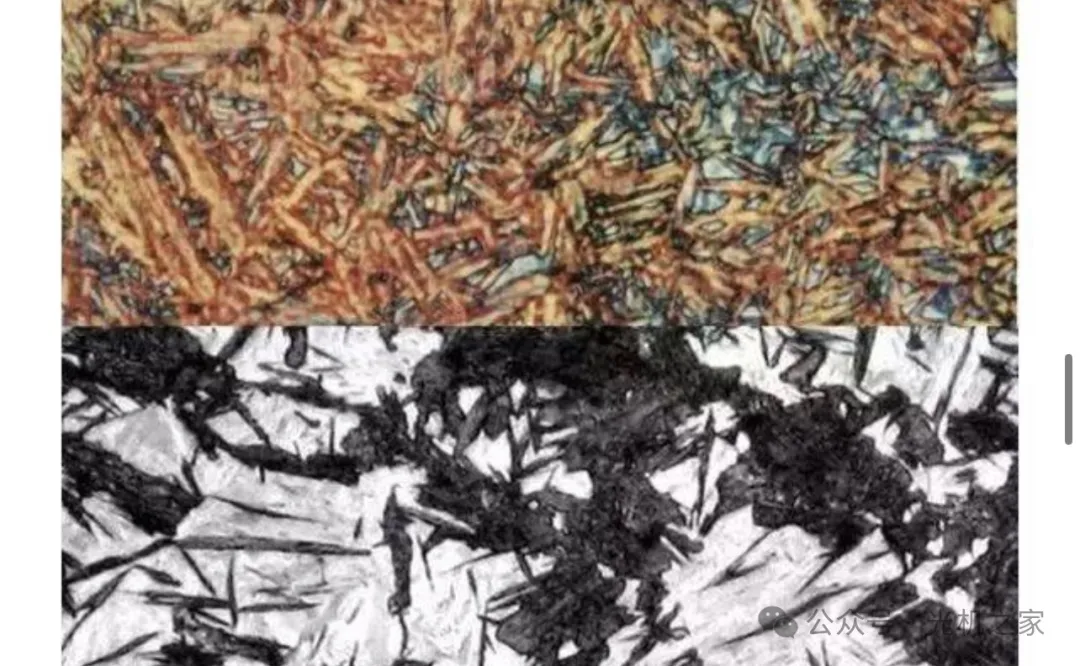

六、下贝氏体(Lower Bainite)

定义:下贝氏体同样是过饱和针状铁素体和渗碳体的混合物,但渗碳体在铁素体针内。

特征:下贝氏体是过冷奥氏体在350℃~Ms的转变产物。其典型形态是双凸透镜状含过饱和碳的铁素体,并在其内分布着单方向排列的碳化物小薄片。下贝氏体在晶内呈针状,针叶不交叉但可交接。与回火马氏体不同,下贝氏体颜色一致,碳化物质点较粗,易受侵蚀变黑。

七、粒状贝氏体(Granular Bainite)

定义:粒状贝氏体是大块状或条状的铁素体内分布着众多小岛的复相组织。

特征:粒状贝氏体是过冷奥氏体在贝氏体转变温度区的最上部的转变产物。刚形成时,它是由条状铁素体合并而成的块状铁素体和小岛状富碳奥氏体组成。富碳奥氏体在随后的冷却过程中可能全部保留成为残余奥氏体,也可能部分或全部分解为铁素体和渗碳体的混合物(珠光体或贝氏体),还可能部分转变为马氏体,部分保留下来而形成两相混合物(M-A组织)。

八、无碳化物贝氏体(Carbide-Free Bainite)

定义:无碳化物贝氏体是板条状铁素体单相组成的组织,也称为铁素体贝氏体。

特征:无碳化物贝氏体形成温度在贝氏体转变温度区的最上部。板条铁素体之间为富碳奥氏体,富碳奥氏体在随后的冷却过程中也有类似上面的转变。无碳化物贝氏体一般出现在低碳钢中,在硅、铝含量高的钢中也容易形成。

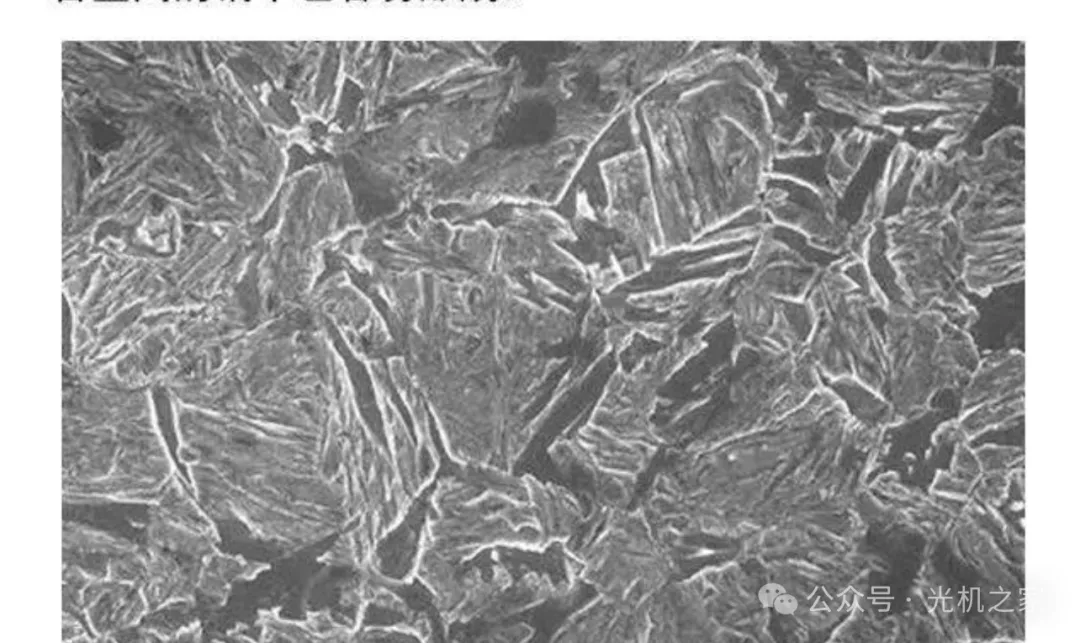

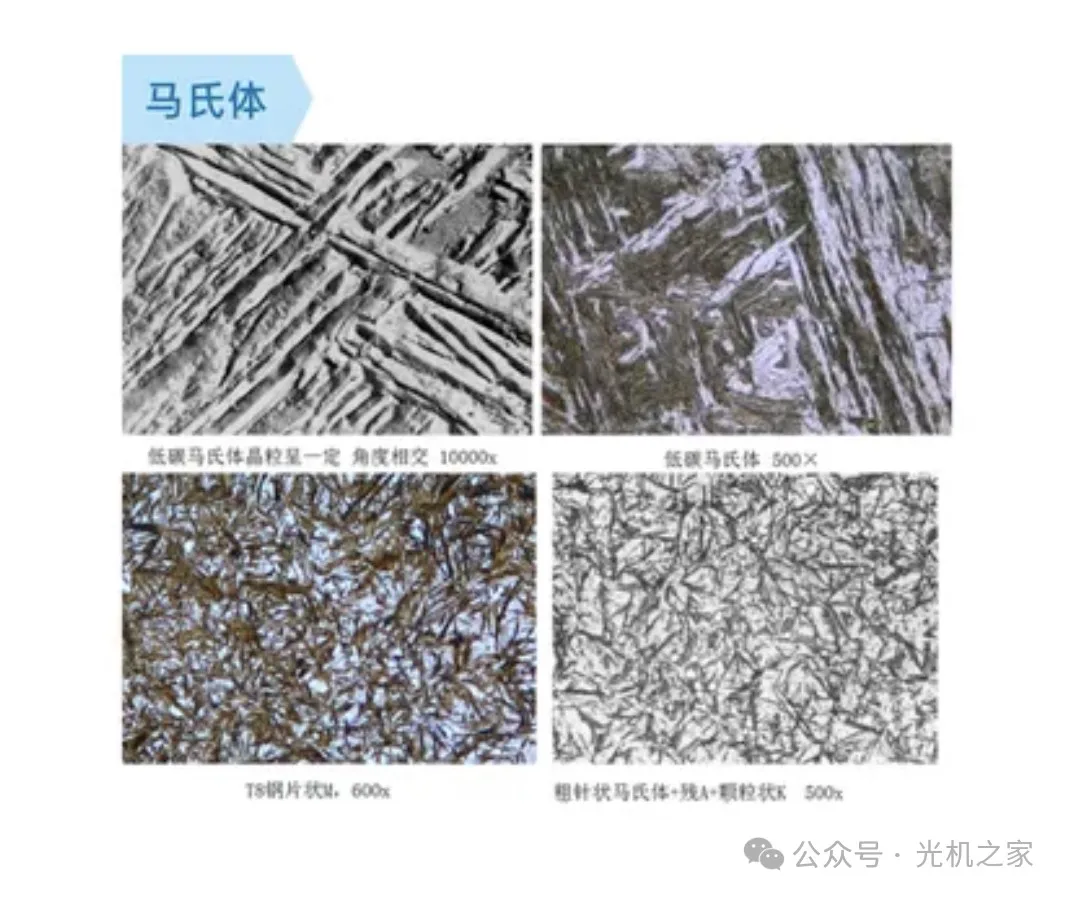

九、马氏体(Martensite)

定义:马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体,具有体心正方结构。

特征:马氏体是钢在淬火过程中形成的一种不平衡组织,具有高强度和高硬度。根据形成温度的不同,马氏体可以分为板条马氏体和针状(片状)马氏体。板条马氏体在低、中碳钢及不锈钢中形成,由许多相互平行的板条组成一个板条束;针状马氏体常见于高、中碳钢及高Ni的Fe-Ni合金中,针叶中有一条缝线将马氏体分为两半。

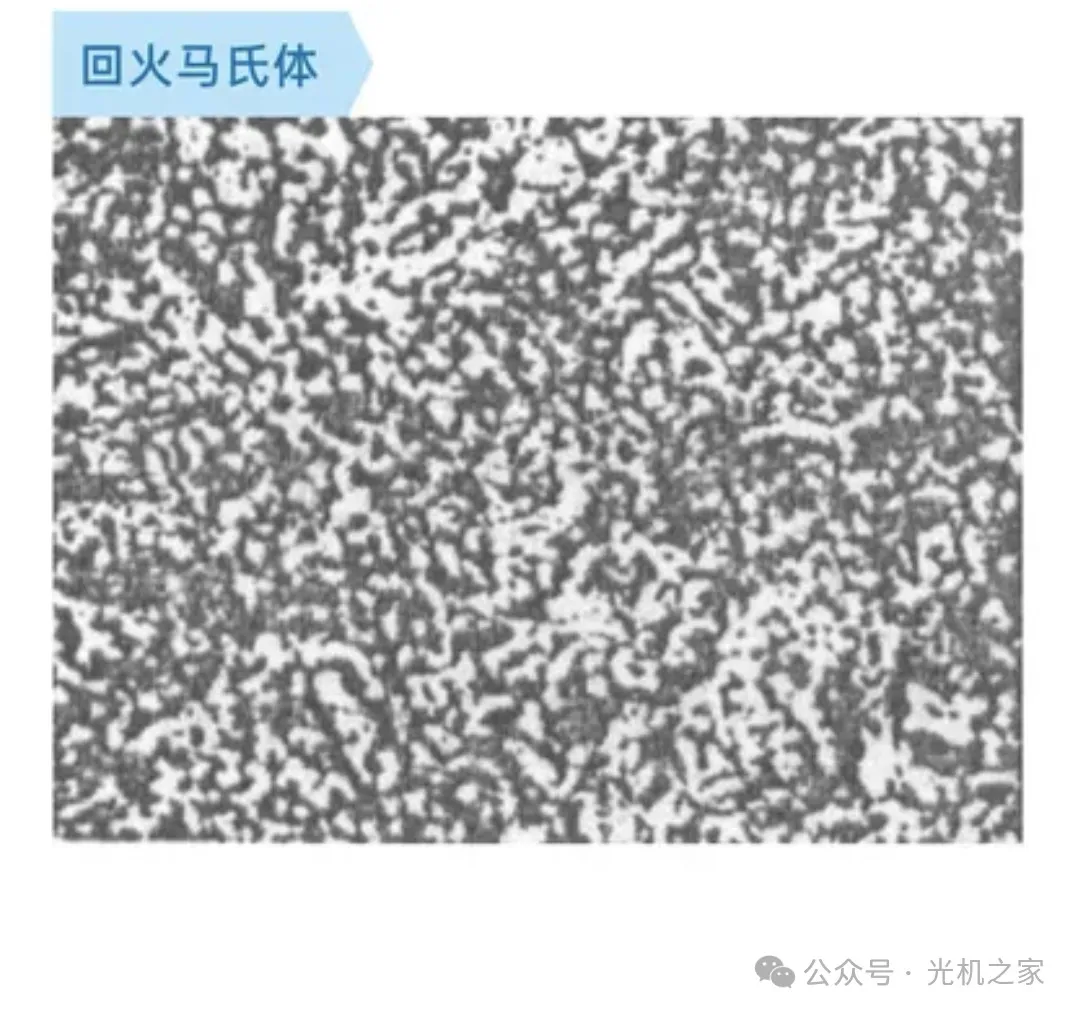

十、回火马氏体(Tempered Martensite)

定义:回火马氏体是马氏体分解得到的极细的过渡型碳化物与过饱和(含碳较低)的α-相混合组织。

特征:回火马氏体由马氏体在150~250℃时回火形成。这种组织极易受腐蚀,光学显微镜下呈暗黑色针状组织(保持淬火马氏体位向),与下贝氏体很相似,只有在高倍电子显微镜下才能看到极细小的碳化物质点。

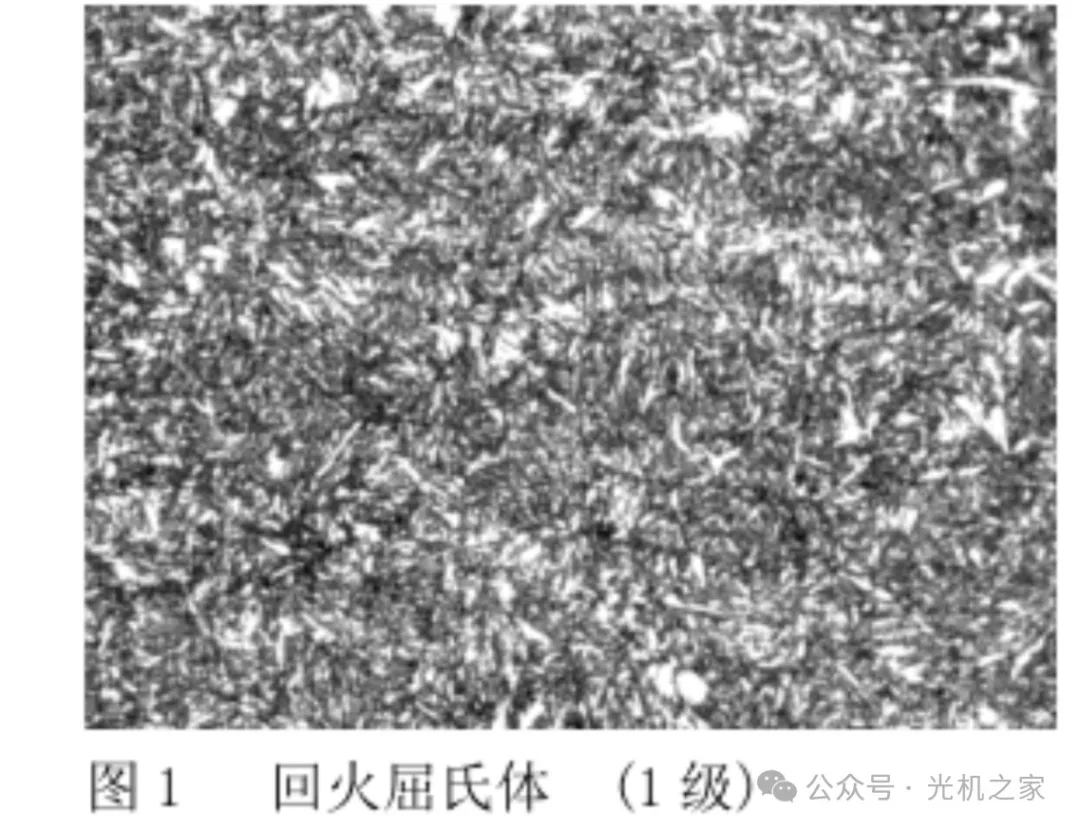

十一、回火屈氏体(Tempered Troostite)

定义:回火屈氏体是碳化物和α-相的混合物。

特征:回火屈氏体由马氏体在350~500℃时中温回火形成。其组织特征是铁素体基体内分布着极细小的粒状碳化物,针状形态已逐渐消失,但仍隐约可见。碳化物在光学显微镜下不能分辨,仅观察到暗黑的组织,在电镜下才能清晰分辨两相。

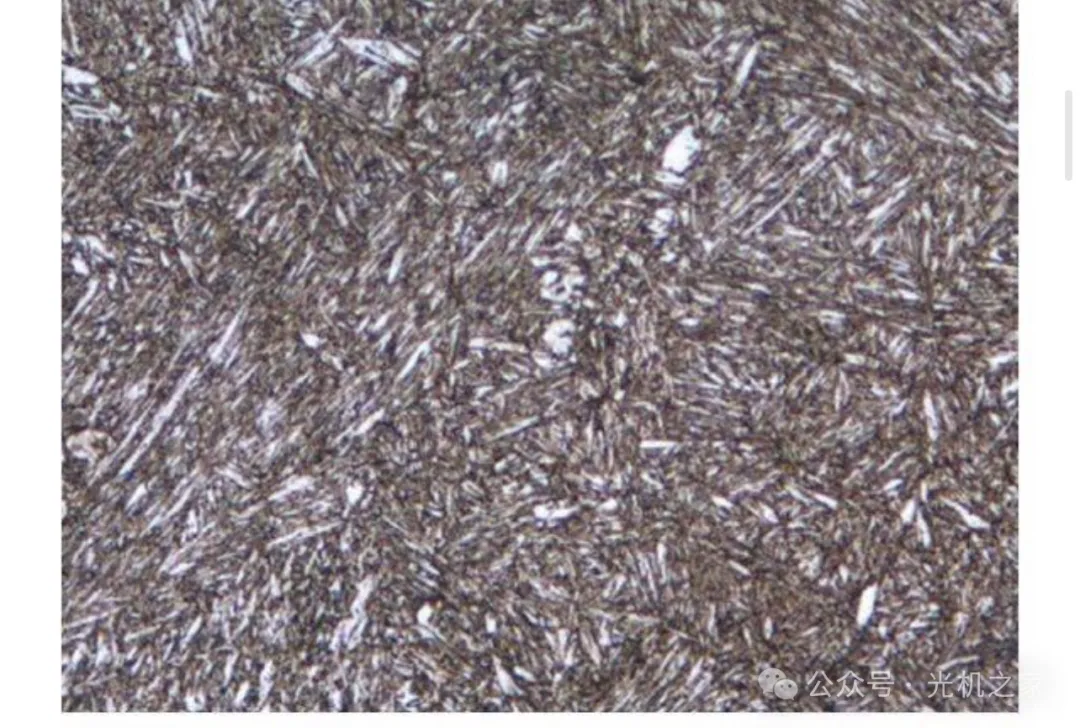

十二、回火索氏体(Tempered Sorbite)

定义:回火索氏体是以铁素体为基体,基体上分布着均匀碳化物颗粒的组织。

特征:回火索氏体由马氏体在500~650℃时高温回火形成。其组织特征是由等轴状铁素体和细粒状碳化物构成的复相组织。马氏体片的痕迹已消失,渗碳体的外形已较清晰,但在光镜下也难分辨,在电镜下可看到的渗碳体颗粒较大。

十三、莱氏体(Ledeburite)

定义:莱氏体是奥氏体与渗碳体的共晶混合物。

特征:莱氏体呈树枝状的奥氏体分布在渗碳体的基体上。莱氏体具有较高的硬度和脆性,是铸铁中的一种重要组织。

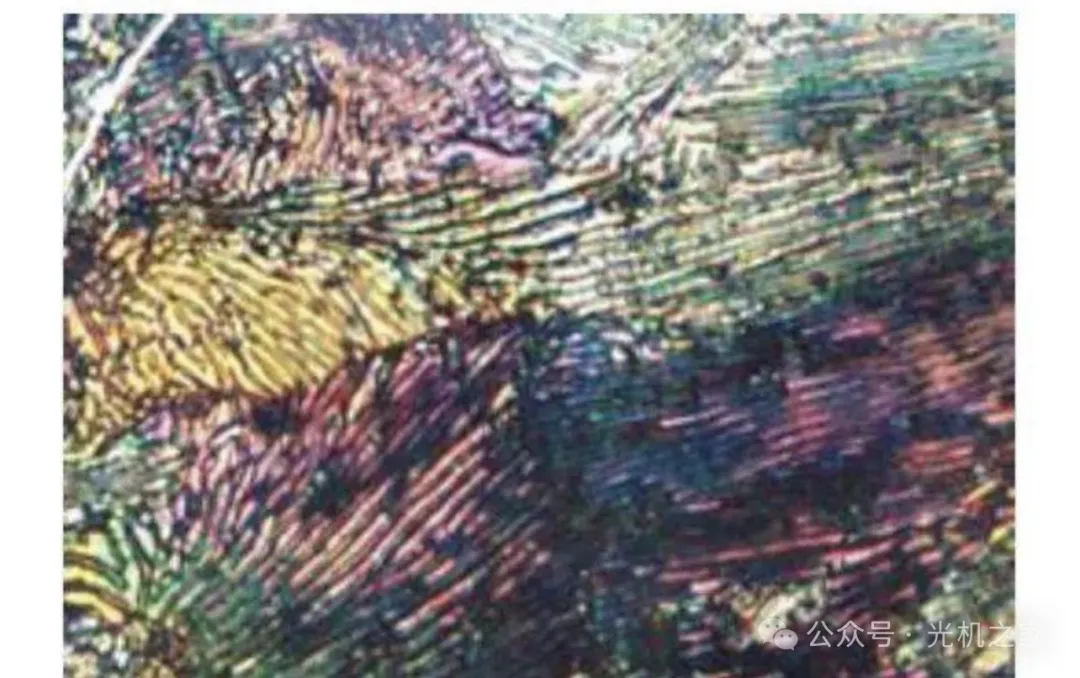

十四、魏氏组织(Widmanstätten Structure)

定义:魏氏组织是如果奥氏体晶粒比较粗大,冷却速度又比较适宜时,先共析相有可能呈针状(片状)形态与片状珠光体混合存在的复相组织。

特征:魏氏组织在亚共析钢中表现为铁素体的形态有片状、羽毛状或三角形,粗大铁素体呈平行或三角形分布;在过共析钢中表现为渗碳体的形态有针状或杆状。魏氏组织出现在奥氏体晶界,同时向晶内生长,对钢的机械性能有不利影响。

这14种金相组织在金属和合金中广泛存在,各自具有独特的定义和特征。通过深入了解这些金相组织,可以更好地掌握金属和合金的性能特点和应用范围。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414