科研人身上最上等的风水是——不响

2025-09-15 16:49:33

作者:本网整理 来源:网络

分享至:

以前最多就是同行之间互相讨论,项目申报季四处打听,到了网络时代,获取信息的成本变得几乎为零,于是打开朋友圈,要么是各种晒成果的,要么是抱怨的,打开社交网络,更是铺天盖地的关于医生行业的种种信息,因为算法机制,越点推送越多,最终在茧房里面一看就是一小时。

前段时间国自然放榜,真正放榜前的几个礼拜,网络上每天有人在问“今天国自然放榜了吗?”甚至“今天国自然没放榜”,也是一条信息,下面有好多人讨论。

人之常情,谁不关注这些消息呢?就像有声音“响”了,我们总会不自觉地往声音的来源看过去,还真没那么容易避开。

但是,总是有一些让人钦佩的医生,平时“不响”,然后忽然有一天,发表最“响”的成果。

2025年2月20日,国际顶级学术期刊《Nature》在线发表了重磅成果。由上海交通大学医学院附属新华医院黄旲研究员团队,与中国科学院分子细胞科学卓越创新中心童明汉课题组合作完成的研究《体外重构减数分裂 DNA 双链断裂形成》(In vitro reconstitution of meiotic DNA double-strand break formation)。耀眼成果的背后,是科研人 “十年磨一剑” 的坚守。多年来,两支团队始终聚焦 SPO11-TOP6BL 蛋白复合体展开钻研:他们曾为 “蛋白产率低” 的问题反复优化实验方案,也曾为 “维持酶活性” 的难题无数次调整反应条件,在实验室里日复一日重复着蛋白纯化、数据分析的枯燥工作。

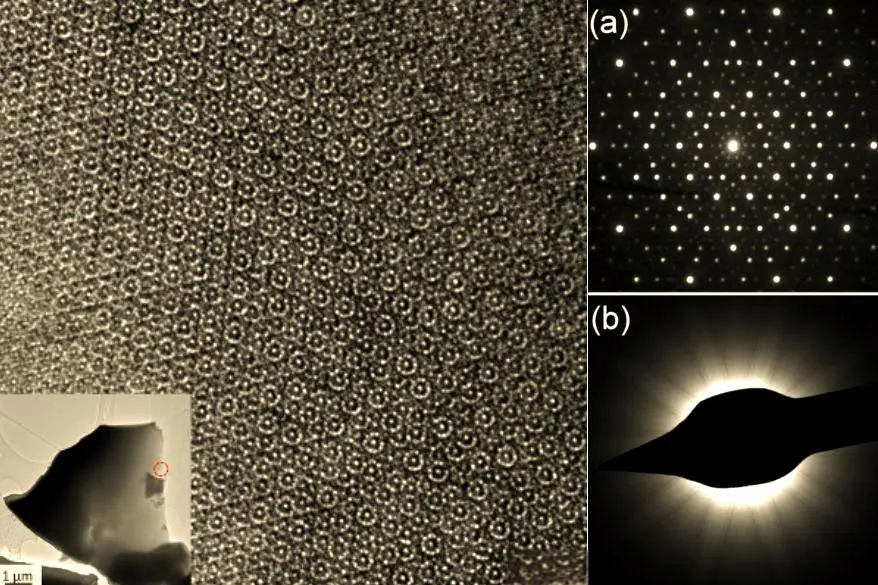

不仅证实其在溶液中主要以异源二聚体形式存在,仅有极少部分能形成异源四聚体,还进一步明确:在完成 DNA 切割后,SPO11 会共价结合于切割产物的 5' 末端。随着这些关键机制的阐明,困扰领域近 30 年的 “体外重构减数分裂 DSB形成” 难题,终于迎来了突破性解决方案。2025年9月,《柳叶刀》发布了北京安贞医院杜昕、董建增、马长生等团队的研究成果,证实对于急性心力衰竭住院患者,出院前接种流感疫苗能够提高其生存率,并降低其在接下来1年内再次入院的可能性。这是我国心衰领域原创性研究首次登上《柳叶刀》,背后是无数个沉默的研究日夜。正是这份不急躁、不盲从的定力,让他们最终实现了从基础理论研究到潜在临床应用的关键跨越。他们不是“不响”,而是专注,然后把这份专注化为力量。除了专注于研究工作,不响的本质其实也是科学精神:让数据代替语言。2011年诺贝尔化学奖得主丹•谢赫特曼(Dan Shechtman)教授首次发现准晶体时,不仅未获认可,反而遭到权威学者的强烈质疑与公开嘲笑。

谢赫特曼教授于 1982 年发现的准晶体,从根本上颠覆了化学家们对固体物质结构的传统认知范式。

在此之前,学界长期秉持着一个核心共识:原子在晶体内必然以对称模式规则分布。而谢赫特曼教授的发现却打破了这一固有框架 —— 他所观测到的准晶体,既具备与晶体相似的长程有序原子排列,又完全缺失晶体关键的平移对称性,这种 “似晶非晶” 的独特结构,在当时的固体物理领域堪称颠覆性突破。

这一发现问世之初,便引发了整个科学界的激烈争议。

其中,曾两度斩获诺贝尔奖的著名化学家莱纳斯・鲍林更是公开提出质疑,甚至直言:“世界上没有准晶体,只有准科学家”,这番尖锐的批评一度让准晶体的存在性备受质疑。

即便面临如此巨大的学术压力,谢赫特曼教授始终坚定地捍卫自己的研究结论,从未动摇。随着后续越来越多科研团队成功复现实验、提供关键佐证,准晶体的真实性终于得到学界公认,这一发现也最终推动全球科学家重新审视并修正了对 “物质本质结构” 的核心认知。

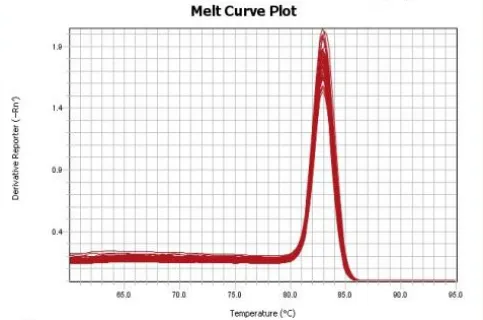

若他当时急于回应争议、投身学术辩论,而非沉心反复验证、完善实验证据,那结果将会完全不同。谢赫特曼教授后来回忆时所说:“科学的真理不应该建立在权威之上,而应该建立在证据和逻辑之上。我选择了用实验数据说话,而不是用嗓门说话。”与之形成鲜明对比的,是去年《科技日报》报道的一则新闻:某高校科研团队为争夺 “青年拔尖人才” 头衔,陷入恶性竞争 —— 双方互相举报对方 “数据不完整”,最终闹至主管部门。经查实,两队均存在 “提前夸大成果” 的问题。本该用于深耕实验、打磨研究的时间,全耗在了 “抢名头” 的内耗里,最终落得两败俱伤。更令人警醒的是,学术不端的诱惑,正让一些科研人彻底偏离 “不响” 的本心。2024 年国家自然科学基金委员会的通报便披露了多起典型案例:广西某高校贺聚良因买卖实验数据被撤销项目;吉林某医院李泽、湖南某高校马泓因伪造科研成果被公开通报;北京建筑大学季节团队因 “请托” 评审专家,被取消 5 年评审资格。急于求响,本质上是被怕错过资源,怕被人忽视,怕熬了半天没个 “响名头”。可科研的本质,不是求响,而是求真。有人说 “现在的科研圈太吵了”,但哪个行业不吵呢?人人都在追逐热点,而科研的本质又是要求新求快。所以“不响”,不是与世隔绝,而一种入世但清醒的心态,身处喧嚣的信息碎片中,依然能专注手上的研究。即便受到质疑和挑战,也不急着反驳,用结果说话。之前我们采访过一个优秀学员林毅,那时他在做一个关键的qPCR 实验,连续半个月的结果都不尽如人意。他也想了各种办法,换了新的引物,调整了试剂配比,甚至请经验更丰富的同事帮忙操作,依然没有成功。即便这样,他也没有放弃,也不理会别人的质疑声,而是专注于排查问题本身:从样本处理流程到仪器参数设置,连看似无关的 “玄学因素” 都逐一排除。直到最后,他想到或许是 RNA 降解的问题,可那时组里没有自己的电泳仪,只能抱着样本去隔壁组借设备。

当琼脂糖凝胶电泳的条带清晰显示出 RNA 降解的痕迹时,所有的困惑才终于解开。也是从那以后,“提完 RNA 先跑电泳” 成了他雷打不动的习惯 —— 不为省事,只为确保每一步的严谨,不让前面的努力白费。

后来为了推进这个实验,他还曾挨个联系十三个试剂商申请试用装。有的厂商觉得他 “麻烦”,态度冷淡;有的厂商说 “试用装名额满了”,拒绝了他。可他没放弃,一次不行就打第二次电话,邮件里详细说明自己的实验需求和预期目标。一来二去,大半个广州的生物公司销售都记住了 “那个为了 qPCR 反复磨试剂的科研人”,最后有三家厂商愿意给他试用装,帮他解决了试剂选择的难题。

那些跑遍实验室借设备、不厌其烦联系厂商的日子,看似 “不声不响”,没有鲜花,没有掌声,甚至没人知道他在做什么,可正是这些沉默的时光,为他后来的成果打下了坚实的基础。

对科研人来说,“不响”不是无可奈何沉默,而是主动选择沉淀。日常中,可以试着这样锻炼自己:物理空间的"不响":许多高产科研人都有自己专属的思考空间,可能是办公室、书房或实验室的某个角落。这个空间尽量避免干扰,让自己可以沉浸式工作。时间管理的"不响":在一天中规划出不受打扰的时间段,用于深度工作。有些人在清晨,有些人在深夜,找到自己思维最清晰的时间段并保护好它。 社交层面的"不响":拒绝非必要的社交活动,避免过度参与学术外的应酬。选择性地参加真正有价值的学术交流,而不是追逐每个会议论坛。 信息获取的"不响":不是所有的新文献、新动态都需要立即关注。时间有限的情况下,有选择地摄取信息,避免被海量资料淹没,保持思维的独立性。 说了这么多,其实最重要的,是内心的"不响":不被外界的评价所扰乱,不被暂时的成败所影响,保持对科研问题的专注和热情。知易行难,但在如今这个信息复杂的环境,对本来就时间紧张的医生来说,学会“不响”几乎已经是一门必修课。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。