引言:中国科学界正进入一个前所未有的“大科学时代”。超级计算机、量子卫星、聚变装置、空间站……这些庞然大物成为国家科技实力的名片。它们看起来像是人类未来的方向:规模大,速度快,成果耀眼。但在这些巨兽的阴影下,小科学正在退场。自由探索的精神正在被挤压,原创性的火种正在熄灭。科学不应只是集中体系的定向运转,它更像一个分布式的自组织系统,需要无数微小的偶然和自由去滋养。如果大科学吞噬了小科学,中国的科学发展就可能走上歧途。

一、大科学和小科学:一种另类的科学分类

在人类科学的发展史中,科学曾长期以不同学科形式存在。而对科学的分类,从来都是科学家们自己的事情。1963年,美国一位活跃于科学边缘的科学史家德里克·德·索拉·普赖斯写下《小科学,大科学》,他用极其简单的模型把科学一分为二:一个是资源密集、组织庞大的“大科学”;另一个是自由分散、个人驱动的“小科学”。就是这么一个简单的分类,影响了今后几十年的科学发展。

小科学,大科学英文版

表面来看,用“大”和“小”来划分科学,怎么也算不上高明。我们可以问多大是大,或者多小才算小这样无厘头的问题。普赖斯没有从数量和规模上进行分类,而考虑的是一种组织形式。在他看来,大科学是协作网络,往往需要国家或跨国的投入,常常以装置、设施或计划的形式存在。小科学则依赖少数个人或小团队,往往以一间实验室、一组笔记、一个偶然灵感为起点。它们的界限并不绝对,但逻辑完全不同。大科学像国家机器,小科学像手工作坊。

这种分类带来了一个深刻的转变。曾经,科学的核心是小科学,爱因斯坦的相对论、巴斯德的微生物学、居里的放射性,都是在小实验室甚至书桌上完成的。大科学原本只是配角,用来支撑小科学。但到了今天,角色发生了倒置:大科学成为舞台中央,而小科学退居幕后,甚至沦为丫鬟,跟在大科学的脚步后亦步亦趋。这种“主仆转换”,正是当下科学生态最奇特的景观。

二、大科学:只是“大”而已吗?

人们常常误以为“大科学”就是“大”。大装置、大团队、大投入,似乎等同于“大成果”。但在科学的真实运作逻辑里,规模并不能直接转换为突破。更重要的问题是:大科学到底是怎样的一种系统?

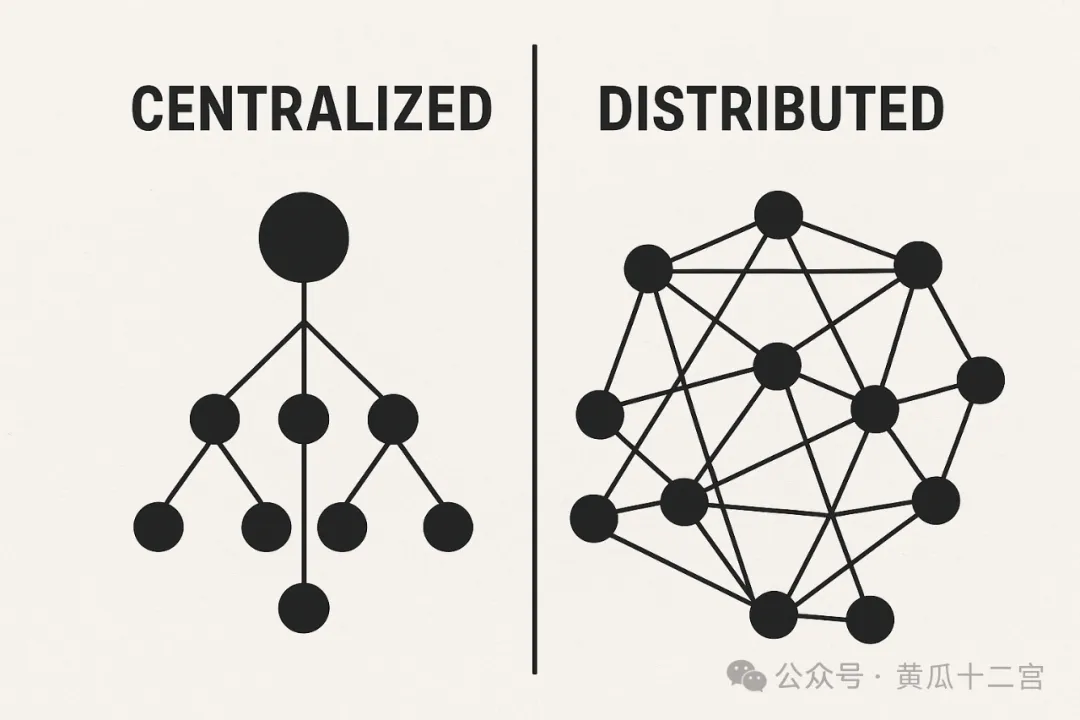

1.大科学不是集中式机器,而是分布式网络

如果按照传统的想象,大科学是自上而下的集中控制机器:中央计划、任务分解、逐级执行。这样的大科学当然“大”,但它并不复杂。它像一台工厂流水线,产出的只是效率,而不是创新。

真正的大科学,更接近凯文·凯利在《失控》中所说的“分布式系统”:它是由无数自治单元相互作用而涌现出的群集体系。以冷战时期的美国科研体系为例:曼哈顿计划、阿波罗登月计划、冷战军事科研网络,确实有着极强的顶层目标。但这些项目的内部结构并非严格的“金字塔”,而式“分布式网络”。以阿波罗计划为例,NASA 设定的是最终目标——把人类送上月球并安全返回。但在这个宏大的目标下,成千上万的承包商、实验室和大学研究小组并行工作。登月舱的推进系统、宇航员的生命维持设备、导航计算机的程序,几乎全部由不同的小团队自主开发。NASA不是“包办一切”,而是通过合同、标准、协调机制,把无数小科学的探索嵌套在一个宏大框架里。

这种结构的优势显而易见:即使某个子方向失败,整体项目依然能通过其他路径弥补;而且每个小团队在自主探索的过程中,往往能产出超出预期的副产品——微型芯片、抗辐射材料、集成电路、控制论算法,这些“副产物”甚至比登月本身更深远地改变了人类社会。

2.超越“规模”的理解:复杂系统和生态系统

复杂系统理论告诉我们,一个系统的真正特征,并不取决于它有多少个组成部分,而是取决于这些部分之间的关系是否具有非线性、自主性和涌现性。从这个角度看,诞生于美国的大科学其实并不是“超级放大的小科学”,而是一种更高级别的系统组织形式:它在顶层有强有力的国家战略目标,但在内部却允许无数自主的小单元并行探索,从而形成“嵌套的复杂系统”。这与凯文·凯利在《失控》中所描述的“去中心化、自治单元、有限约束下的自由演化”高度契合。

富有成效的大科学系统,本质上是一种“有限集中+自主单元并行”的混合体。它既不是完全的自上而下,也不是纯粹的自下而上,而是一种无法精确掌控的生态系统。在这种系统里,小科学不仅没有被压制,反而被有机地嵌入到大科学之中,成为不可或缺的组成部分。大科学之所以“复杂”,就在于它能够容纳这种多样性和自主性。

3.成果的节奏:快与慢的错位

大科学的另一种幻觉是“速度”。因为它集中资源,所以人们期待它能“加速”科学进步。某些领域确实如此,例如应用层面:大科学项目可以迅速推动工程化突破,比如高铁、5G 或空间站。然而,在基础原创性突破上,大科学的速度优势却几乎不存在。

然而,真正的原创无法速成。即使全世界科学家集中在同一处实验室,真正的“相对论时刻”也未必就会出现。爱因斯坦的工作无法通过行政命令来复制,DNA双螺旋的发现也不可能通过经费堆砌来“提前完成”。大科学在加快工程化成果的同时,并不能加快根本性的理论革命。

换句话说,大科学跑得很快,但跑得方向往往是“可预期的快”。小科学看似低效,却能在不可预期的地方“突然跳跃”。科学的节奏因此注定是“双速”:应用可以快,原创必须慢。

4.美国的转向:从国家机器到民间涌现

美国曾经是大科学的诞生地,也依靠大科学模式取得了冷战的胜利。但在21世纪,他们却逐渐放弃了“政府主导一切”的大科学模式。美国官方主导的大科学项目越来越少。超导对撞机项目被砍掉,NASA 预算逐年压缩。取而代之的,是一种“民间复杂系统”的兴起。SpaceX 就是典型:它并非源自国家工程,而是私人企业的自组织探索,借助市场与资本的力量实现突破。AI领域的革命,也不是美国政府的大科学工程的成果,而是数千家初创公司与高校实验室共同涌现的结果。

换句话说,美国正在将“大科学”演化为一种“生态框架”,而不再依赖“国家机器”。国家提供必要的基础设施与风险兜底,但创新的真正火花,越来越来自民间的小科学单元。这正是复杂系统的本质:它不是一台巨大的机器,而是一片由无数生物共同生长的雨林。

大科学的力量来自集中,但它的创造性来自分散。如果它失去了分散,就只剩下规模,而规模本身并不孕育创新。

美国已经意识到这一点,于是它的科研模式正在“放手”。

对今天的中国而言,真正的问题不在于大科学建得够不够,而在于:大科学之下,是否保留了足够的小科学?

三、小科学:它真的“小”吗?

“小科学”并不是一个好的称呼,给人一种局限的感觉:小实验室、小经费、小团队,甚至只有个人,仿佛意味着“小成果”。但真正改变世界的,几乎都是这些不起眼的小科学。

1.小科学是基础创新的源泉

相对论不是出自国家实验室,而是爱因斯坦在专利局的独立思考;量子力学的奠基者普朗克、玻尔、海森堡,都只是在大学里做着“低成本”的理论研究;DNA 双螺旋的发现者沃森和克里克,靠的也不是超级装置,而是一堆纸片模型和别人的数据。屠呦呦发现青蒿素,不是在庞大的国家计划体系内取得成果,而是在相对边缘的位置,凭借长期积累和坚持,最终破解了抗疟疾药物的世界性难题。袁隆平的杂交水稻研究亦然,他的工作最初也没有得到国家层面的高度重视,而是依靠小团队在田间地头的反复试验,最终改变了全球粮食格局。

这些例子提醒我们:科学史上的重大革命,几乎没有哪一个是直接诞生于大科学装置的。大科学可以验证、放大、普及这些成果,但原创火花往往是在最不起眼的小角落里诞生的。

换句话说,小科学并不“小”,它是基础创新的唯一源泉。它之所以显得小,只是因为它的运作方式不需要庞大的装置。它的“小”,只是规模的“小”,而不是意义的“小”。

2.小科学的低效,是创新的代价

小科学还有一个常常被误解的地方:它看起来低效。无数实验失败,论文石沉大海,方向常常“无用”。在行政化的眼光中,小科学是失控的,而失败是一种浪费。

但科学的本质就是在浪费中孕育突破。小科学是真正的分布式系统。分布式系统的创造力来自“盲目的尝试+大量的容错”。小科学就是这种容错机制的载体。它允许科研人员自由探索,允许失败,允许偏离。看似低效的过程,实际上是科学系统保持长期创造性的必然条件。

大科学追求目标,小科学追求可能性。前者效率高但路径固定,后者效率低但可能无限。真正的突破,不可能来自效率至上的大科学机器,而只能在低效的探索中偶然出现。

3.小科学的独立精神,是科学的灵魂

更重要的是,小科学承载着科学的独立精神。大科学是一种组织行为,它需要计划、任务、报告和协调。科学家在其中,往往只是某个环节。小科学则不同,它依赖的是个人或小团队的独立判断,是科学家意志与好奇心的直接体现。

这种独立性是科学的灵魂。没有它,科学会变成技术执行;有了它,科学才保持思想的锋芒。即使今天的人工智能可以辅助科学研究,但它无法替代科学家在小科学探索中的直觉与灵感。因为灵感无法被编程,它只能在独立思考和自由实验中诞生。

4.“无用”并不可怕,缺乏“无用”才可怕

小科学常常被批评为“无用”。某些研究方向可能几十年都没有明显应用。但历史表明,最初看似无用的成果,往往是未来应用的基石。量子力学在诞生之初毫无应用,今天却支撑着整个信息社会。数论曾被视为“最无用的数学”,如今却是密码学的核心。

真正危险的不是科学的“无用”,而是科学体系不再允许“无用”。如果所有研究都必须证明短期效用,那么真正的原创探索将会被压缩殆尽。大科学天然偏向“有用”,小科学必须保留“无用”。科学的未来,需要这种“无用”的冗余来维持活力。

5.小科学并非过时,而是未来的关键

在今天的时代,小科学的重要性反而更加凸显。因为我们正进入一个高度复杂化的科技生态:人工智能、生物技术、材料科学,这些领域的突破往往不是来自单一的大工程,而是来自分布式的灵感与跨界探索。

AI 的革命就是例子。深度学习的突破,不是政府大科学项目的产物,而是几个学者在高校实验室里反复试错的结果。CRISPR 基因编辑技术,也不是超级实验装置的产物,而是源自基础生物学家的好奇心。

这说明:在未来,小科学不仅不会消失,反而会成为更关键的动力。大科学的舞台越来越宏大,但真正的剧本,仍然要靠小科学来书写。

6.小科学的被边缘化,是最大的危险

在今天的中国,小科学正在被边缘化。高校的自由探索受到经费限制,学术评价体系鼓励短期成果和工程化方向,科研人员越来越像项目执行者,而不是独立探索者。这意味着科学系统正在失去容错率,失去偶然性,失去自由。

如果科学只剩下大科学,中国可能在应用层面繁荣,但在原创层面荒芜。最终,我们会拥有无数巨大的装置,却没有新的思想;会有无数辉煌的工程,却没有真正的科学的革命。

四、中国的科研体制:科学院与高校的双重剧场

如果说“大科学”和“小科学”是两种科学生态,那么科研体制,正是决定这两种生态如何共存的土壤。在中国,这片土壤本身目前存在严重的不平衡。以中国科学院为首的国家科研体系与以高校为首的教育科研体系,这两个承载科研的舞台,正在发生错位:中国科学院原本该承担工程化和大装置,却仍保留大量基础研究;高校原本是小科学的温床,却越来越工程化和功利化。国际对比下,这种错位显得尤为刺眼。

1.中国科学院:大科学的行政化引擎

中国科学院在建国初期就是“国家科学总汇”。在今天,它几乎承担了中国所有大科学装置的建设与运行:从北京正负电子对撞机,到上海光源,再到人造太阳 EAST,几乎所有大装置都由中科院主导。这让中科院成为“大科学”的自然核心。

但问题是,中科院并不是纯粹的大科学平台。它内部依旧保留了大量基础学科研究所:数学所、理论物理所、化学所、生物物理所……这些研究所本应是“小科学”的乐园,强调独立探索与学术自由。但由于整个体系行政化、项目化,它们的研究方向越来越受“大科学”逻辑的牵引:必须围绕国家任务,必须服务某个战略目标。这种“战略捆绑”,让小科学逐渐丧失了独立性。

相比之下,美国的大科学主要依托国家实验室(如洛斯阿拉莫斯、费米、橡树岭),它们明确承担战略任务,而大学则保持相对独立。两者分工清晰,科研生态因此更加平衡。

中国科学院的混合定位,反而让大科学逻辑渗透到了小科学领域。

2.高校:小科学的异化与应用化

理论上,高校应该是小科学的温床。“独立之精神,自由之思想”曾经是大学精神的体现。教授和学生自主探索,偶然灵感随时迸发,这是科学创造力的核心机制。但在今天的中国,高校却正在被迫走向另一条路:工程化与应用化。

原因在于科研经费的分配逻辑。国家自然科学基金(NSFC)的数据显示,理科基础研究方向的资助率明显低于工科与应用研究方向。比如,2020年度,工程与材料学科获得的项目经费总额超过150亿元,而数学、基础物理等学科仅在几十亿元的规模。更直观的数据是:清华大学和上海交通大学等工科导向高校,每年获得的科研经费总额远超北京大学和中国科学技术大学这类基础学科强校。

这意味着,在中国,高校研究越“实用”,越容易获得资源;越“基础”,越容易被边缘化。久而久之,本该是小科学舞台的大学,反而成了工程化研究的执行场。原本象牙塔的精神,被逐渐磨平。

3.行政化的后果:科研人员的“工具化”

科学家在大科学体系中,越来越像是“任务执行者”。他们需要完成项目指标、发表指定数量的论文、申请规定额度的经费。科研不再是好奇心驱动的探索,而是行政逻辑下的绩效生产。

这意味着复杂系统的“自治”正在消失。科学系统正在被过度集中化,失去了小科学所提供的容错与涌现。表面上,这种集中提高了效率。但长期看,这种模式正在压缩创新的生态位。科研人员失去独立探索的自由,系统失去偶然突破的可能。

4.实用主义陷阱:从成果导向到市场导向

中国科研体制中的另一隐忧,是过度的实用主义。大科学往往被视为国家战略任务,小科学则被要求证明“应用前景”。科研机构被市场牵着鼻子走,科研人员仿佛在和市场PK:哪一项研究能快速转化、产生经济回报,哪一项就能获得资源和认可。

在这种指挥棒下,中国还产生了很多所谓“新型科研体制”的奇怪组织,明面上是科研机构,但需要自己向市场要经费,大量怀揣科研梦想的年轻人进入科研机构,却要花大量时间向市场找项目,让科研变成了一场闹剧。

科学城里的科研机构是新型科研体制的代表

这种实用主义不仅体现在科研方向,还体现在评价体系。论文必须有指标,成果必须有转化,经费必须有产出。科学变成了工程,研究人员变成了执行者。

实际上,真正的科学突破,往往诞生于“不实用”。如果所有研究都必须服务应用,科学就失去了未来。

5.双重剧场的错位与失衡

中国科研体制像是一场“双重剧场”的演出。科学院舞台上,大科学光芒万丈,却逐渐吞噬了内部的小科学;高校舞台上,本应是小科学的乐园,却被推向了工程化的任务。两个舞台错位,最终导致整个科学系统的失衡:大科学过剩,小科学匮乏。

如果说科学是一个复杂系统,那么中国科研体制的问题在于,它正在消灭复杂性。所有力量被推向同一个方向,短期看似整齐划一,长期却可能导致创新的荒漠化。

五、折衷的未来:大科学与小科学的平衡之道

如果说过去几十年,中国的科研成就是“大科学驱动”的胜利,那么未来几十年,中国能否实现原创性突破,则取决于能否重新激活“小科学”。问题的核心不在于要不要大科学,而在于如何在大科学与小科学之间建立平衡。

1.大科学的必要性:国家战略与国际竞争

必须承认,在某些领域,大科学是不可替代的。高能物理实验、核聚变研究、空间探索,这些都需要庞大的装置与集中资源。没有国家的组织力,任何单一研究团队都不可能完成。例如中国空间站的建设,凝聚了数万名科研人员的努力,单靠“小科学”的自组织根本无法实现。

此外,大科学具有重要的国际战略价值。它不仅是科学研究的平台,更是国家竞争力的象征。中国在量子通信、5G 通信、空间探索等领域的突破,都得益于大科学的集中投入。在大国博弈的格局下,放弃大科学几乎是不可能的。

2.小科学的稀缺性:原创与突破的唯一土壤

然而,大科学并不能自动孕育原创。真正的科学范式转变,几乎总是诞生于小科学。正如凯文·凯利在《失控》中所说,复杂系统的力量来自“自治单元”的自发互动,而不是中央控制。这意味着,小科学才是科学的生命力所在。它带来偶然性、容错性、创造性,这些是大科学永远无法替代的。一个健康的科学系统,必须让小科学有充足的空间去呼吸。

3.中美经验的差异

中美在科学路线上的差异,正是小科学与大科学平衡的最佳对照。

在美国,大科学由国家实验室承担,小科学在大学蓬勃发展。政府的资助体系为自由探索提供稳定资金,而私人基金会则进一步拓展小科学的生态。这种多元化的资金来源,保证了科研系统的复杂性。

在中国,大科学与小科学高度混合,国家资源倾向于工程化和任务导向。高校缺乏长期、稳定的自由研究支持,科研人员受到行政考核约束,结果是小科学空间被压缩。

这种差异导致的结果显而易见:美国在互联网、人工智能、生物技术等新兴领域的原创突破频出,而中国的原创贡献更多集中在应用与工程。

4.未来的出路:重建小科学的生态位

要实现大科学与小科学的平衡,中国需要在科研体制上做几方面的调整:

(1)科研经费的再分配。应当为基础研究设立更多“无用途要求”的长期资助计划。让科学家能够自由探索,而不必时时刻刻证明研究的“应用价值”。

国家自然科学基金的评审机制应减少行政化干预,更多由同行评议决定研究方向。

(2)高校的科研解放.高校应该成为小科学的核心舞台。政府应当减少对高校科研的行政指标要求,让教授和学生有更多自由选择研究方向的空间。学术评价体系要淡化论文数量与项目金额的导向,转而鼓励原创性和长期贡献。

(3)科学院的角色重塑。中科院应当聚焦于大科学和工程化任务,减少在基础小科学领域的行政渗透。对于小科学研究所,应当赋予更大的学术自治,避免“战略捆绑”。

(4)多元化的科研资金来源。鼓励私人基金会、企业和社会资本投入基础研究,形成政府之外的多元支持体系。借鉴美国霍华德·休斯研究所的模式,为科学家提供长期、稳定的资助,而不是项目驱动的短期考核。

(5)建立“失败容忍机制”。科学突破往往伴随着大量失败。中国科研体系需要建立宽容失败的文化与制度。

如果所有科研人员都害怕失败,必然选择最稳妥、最保守的研究方向,从而丧失原创的可能。

5.可能的未来图景和复杂性的回归

如果大科学继续压制小科学,中国的科研未来可能陷入“工程繁荣,思想贫瘠”的困境。短期内,中国会继续在高铁、5G、航天等应用领域取得辉煌成就,但在真正改变科学范式的原创突破上,难以出现诺贝尔奖级别的成果。

如果能够重建小科学的生态,中国可能迎来另一种未来:大科学继续承担国家战略任务,小科学在高校和研究所中自由生长。大科学提供平台,小科学提供灵感,两者之间形成互补的生态。这样,中国的科学才能真正走向原创性与持续性。

科学的进步,从来不是单一逻辑的胜利,而是复杂系统的涌现。大科学提供规模与力量,小科学提供灵感与创造。只有当这两者在一个复杂的生态中共存,科学才可能走向真正的繁荣。

中国的问题,不在于缺少大科学,而在于缺少小科学的空间。未来的关键,不是“集中更多资源”,而是“释放更多复杂性”。当中国的科学形成一片自然生长的丛林时,才能孕育出真正改变世界的奇迹。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414