7 月 21 日,上海交通大学党委教师工作部连发 2 则通报。

图片来源:上海交通大学官网

原电子信息与电气工程学院工程师徐某,从负责的科研项目中套取经费总计 145 万余元。案发后,徐某全额退赃,仍受到开除党籍、开除处分,被徐汇区人民法院判处有期徒刑二年十个月,并处罚金二十万元。

原上海交通大学机械与动力工程学院退休二级教授程某华,在 2015、2019、2020 年度自然科学基金项目、2021 年某专项计划项目申报书中提供虚假信息,将上海市某高校(非上海交通大学)的在职教师 Z 某、X 某表述为上海交通大学的高级工程师、副教授,将其指导的硕士生 X 某某表述为博士生,并致项目「烂尾」。校方给予程某华降低岗位等级的处分。

值得一提的是,被查处后,程某华仍然不能认识自身错误,滥用司法资源进行滋扰性诉讼,并在网络空间进行炒作引导舆论,纪律意识和法制观念淡薄。

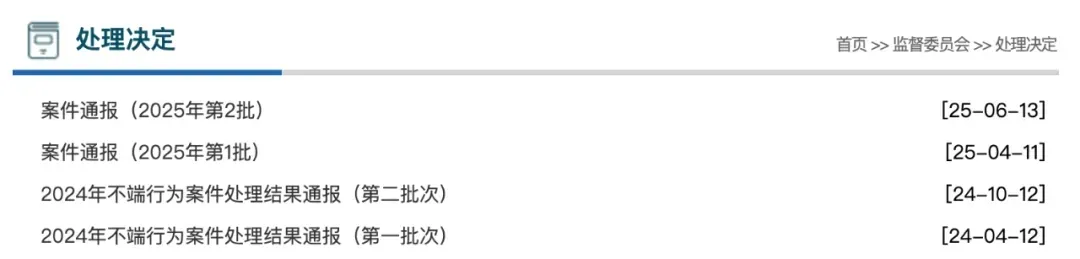

官方通报的学术不端,仅是冰山一角。从近两年国家自然科学基金委员会通报的案件处理结果来看,生物医学领域的科研不端行为数量呈断崖式领先。

2024 和 2025 年国家自然科学基金委员会的官方通报中,生物医学大类占比超过三分之二,其中涉及论文发表的学术不端行为占比超七成。

国家自然科学基金委员会今年和去年分别两次通报学术不端行为处理结果,共计 61 个案件。

图片来源:国家自然科学基金委员会官网

2024 年通报的 25 个案件中,除 2 个未提及专业领域外,剩余 23 件中有 15 个来自生物医学领域,如果把农学和古生物学也算上,生物和医学大类共计 17 件;

2025 年通报的 36 个案件中,除 3 个未提及专业领域外,剩余 33 件中有 22 个来自生物医学领域,如果把农学、临床医学和生物技术也算上,生物和医学大类共计 27 件。

*注:因官方通报中只有论文标题或项目名称,专业领域的统计口径或有出入。

以上 37 个生物医学领域的学术不端案件中,涉及论文发表的占大多数,共有 29 件。如果把统计放宽到大类,44 个学术不端案件中,共有 31 件涉及论文发表的学术不端。

为何生物医学领域的学术不端行为同比更多呢——

这种现象与专业领域的研究特点、科研环境、评价体系等多方面因素相关。

首先,研究资源的竞争太过激烈。

生物医学领域关乎人类健康,研究成果具有极高的社会价值和经济价值。各国政府和社会各界对该领域投入大量资金,国自然在生物医学方向的资助数量和金额也长期保持在高位。

根据《国家自然科学基金委员会 2024 年度报告》的统计,去年医学和生命科学两大领域合计获得立项 7902 项,资助金额合计 39.041 亿元。无论立项数还是资助金额,占比均在 38% 左右。

图片来源:国家自然科学基金委员会官网

蛋糕这么大,参与进来的研究者自然就多。几乎每个疾病都有众多一流的科研团队在探索新通路、新疗法甚至新药物。人多,竞争则激烈。尤其是医学领域,国自然资助率长期最低,2024 年已经不足一成。

第二,学术成果的发表压力大。

在目前的学术评价体系中,论文发表的数量和质量仍然是衡量项目完成质量、评估科研人员学术水平和业绩的重要指标。生物医学领域的科研人员面临着巨大的发表压力,需要在高影响力的期刊上发表论文以获得职称晋升、职位提升和科研奖励等。

高校的科研人员面临「非升即走」的生存压力,必须在特定分区的期刊上发表一定数量的论文才能保住饭碗;医学领域的研究人员在临床之外,还要面对「论文 + 基金 = 职称」晋升高压。

第三,生物医学领域的研究特点容易滋长学术不端。

生物医学领域的实验可重复性差,验证难度高。不仅专业程度高,而且涉及众多复杂环节,从细胞培养、动物实验到临床研究,周期长且易受多种因素干扰。很多实验结果容易受到实验动物个体差异、实验环境的细微变化等因素影响,导致可重复性差。

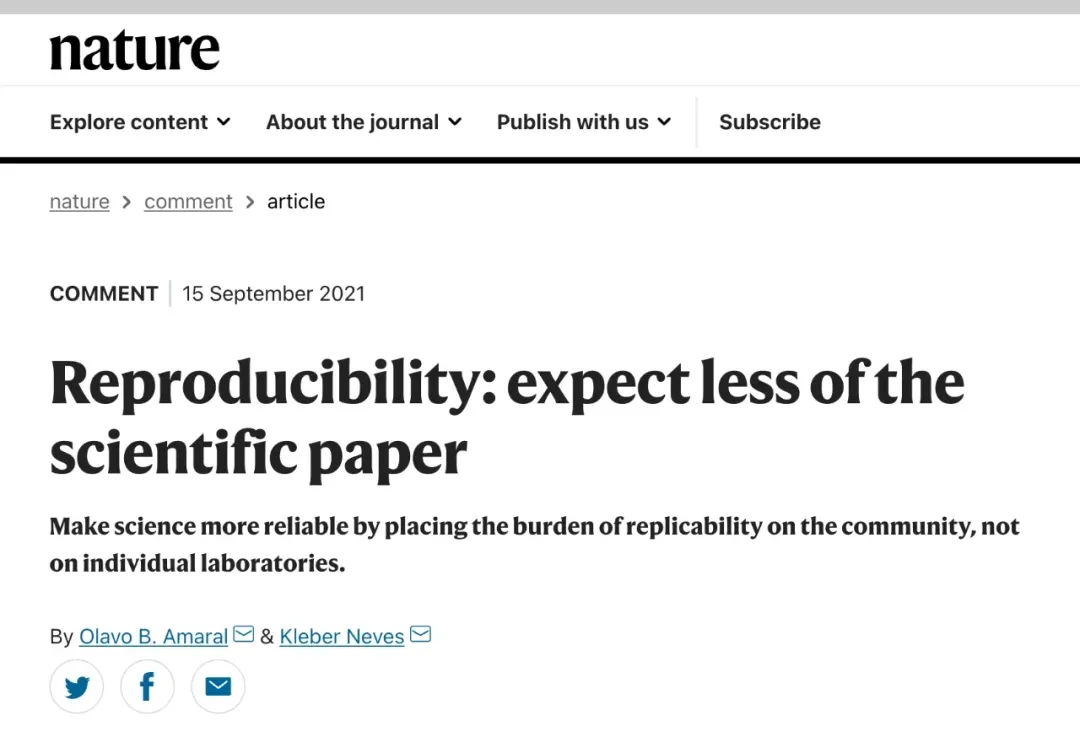

早在 2021 年,Nature 就关注到生物领域实验的可重复性问题,撰文指出一个叫做癌症生物学的重复性项目,只重复出 17 篇论文中 5 篇的主要发现。这 17 篇论文还都是被高引用论文,并且都发表在 Nature 或 Science 上。

图片来源:Nature 官网

这样的学科特点,导致部分科研人员在实验结果不理想时,选择伪造或篡改数据来支持自己的研究结论,图像重复、裁剪、拼接、PS 等造假手段频发。

此外,生物医学研究领域还有一个常被忽视的角落容易藏污纳垢。

由于生物医药公司众多,特别是初创型的企业很多,在高校之外也常常产出大量科研数据。借由所谓第三方公司的转手包装,学术「一条龙」服务诞生:

从代写申请书,到代做实验;

从数据处理、论文润色,到直接代写。

近两年的通报中多次出现「买卖实验数据」「买卖论文」「研究内容委托第三方公司完成」等表述,说明生物医学已经是学术灰色产业链最成熟的领域之一。

第四,监管与惩处的力度尚未完全跟上。

近几年,科研诚信建设的推进,早已出圈,在政府层面高度重视。

国家自然科学基金委员会等监管机构对科研不端行为的通报数量和频次都在增加,监管力度和范围持续加大,检测技术和手段也日益先进。

但这么多学术不端行为被发现和揭露后,处罚的力度却不大——绝大多数都是禁止申请国自然项目几年。而生物医学研究直接关联临床应用,具有高风险高回报的特点,目前的处罚力度,对比研究可能带来的高收益,简直是九牛一毛。

从国家自然科学基金委员会近两年共 4 批次通报的案件来看,除了涉及论文发表的学术不端行为之外,还有以下几个新的动向。

一是学术不端的监管从源头抓起。

早先对学术不端的监管主要在论文发表,也就是研究成果的公开出版阶段。最近两年,监管已经前置到基金项目的申请阶段。

2025 年通报的 36 个案件中,涉及到基金申请书的有 15 件,包括 13 件抄袭剽窃他人申请书内容、1 件利用多个虚假身份信息申请多项科学基金项目和 1 件购买申请书代写服务。与之对照的,在 2024 年通报的 25 个案件中,只有 2 件与申请书有关,都是抄袭他人研究成果,剽窃他人基金项目申请书。

二是对评审程序监管的严格要求。

最近几年,国家自然科学基金委员会严厉惩处项目评审中的「请托」行为,现在已经扩展到违规打探评审信息。

2024 年报道

不难想得,这类打招呼行为都是桌面下操作,很难抓现行,所以案件很少,两年来一共通报了 5 起,但两年 4 次通报中,占据了 3 次「头条」。足可见监管部门对这类学术不端行为的重视程度。

三是增加对涉事单位的处罚。

以前的通报批评针对个人,给予通报批评,并取消基金项目和/或禁止参与申请一定年限的惩罚,没有提到个人所在单位。

今年第一批次的通报中,内蒙古民族大学的几位涉事人的学术不端行为除买卖实验数据、编造研究过程、不当署名之外,还存在研究经费使用的问题,包括以购买生物试剂的名义报销购买数据的费用,制定违规的内部经费管理规定,违规支配使用他人项目资金等。

国家自然科学基金委员会监督委员会认为内蒙古民族大学对本单位人员发生的科研不端行为疏于管理,并且在科研不端行为调查处理过程中履职不到位,决定给予内蒙古民族大学通报批评,并责令其全面落实科研诚信建设主体责任。

图片来源:国家自然科学基金委员会官网

学术不端的监管范围在扩大,惩处手段也在翻新。

站在监管的角度看,生物医学领域的通报多是多个因素综合作用的结果;站在研究人员的角度看,每个因素,在个人身上都可能是学术不端的诱因。每个行业都有潜规则,都有灰色地带,都有所谓「捷径」。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414