2025年5月7日,Nature 推出了一篇以中国科学院为研究对象,题为“Why China needs to review its approach to research evaluation(中国为何需要重新审视其科研评估方法)”的文章。作者为西安交通大学研究员、博导赵宇鑫。

文中指出,当前中国科研评价体系存在一个核心矛盾:一方面,科研机构大力鼓励研究者遵循国际科学规范,积极参与国际科研合作与交流,在全球科研舞台上展现中国科研实力;

另一方面,绩效评估标准却更多倾向于本土优先事项,诸如契合国家特定发展战略需求、服务地方经济社会发展等。这一矛盾让众多科学家,特别是处于职业早期的青年学者陷入迷茫,难以平衡两种导向,规划科研方向。 引发了不小的学术评价体系争议。

中科院最新分区中,中科院把一些国内期刊提升到一区,而把享誉世界的高质量杂志降为二区。数十种国际知名期刊被降级,如:中国科学院院刊《中国物理快报》升至一级,全球纳米科学领域的领先期刊《Nano Letters》却被降至二级。

批评者将这些变化归因于不透明的指标和学科重新分类,这种"升内降外"的调整模式,使得中国主办的一区期刊数量从19种增至40种。这次升区,被一些人认为是中科院为了提升本土期刊的地位,鼓励国内科研成果在本土期刊发表。但部分学者质疑其与国际主流评价体系存在偏差。

迫于对当前的评估框架的无奈,中国学者在选择投稿期刊时仍倾向于迎合中科院排名,让中国科研人员在发表论文时可能更倾向本土期刊。

尽管官方宣称该分区旨在评估期刊的学术影响力并为机构研究管理策略提供信息,不应应用于评估个体研究人员,但在国内的现行学术评价体系下,分区明显影响了科研人员投稿的选择。例如,2015至2019年间被降级的期刊中,中国作者的论文数量下降了14.8%,这反映出科研人员对评价体系的适应性调整。相较于顶尖机构,这种趋势在普通院校尤为明显,普通院校的学者更可能为了职业发展而调整投稿策略。某985高校青年教师透露:"评职称时,发1篇中科院一区抵3篇国际顶刊,选择不言而喻。"

国际学术合作面临潜在挑战

中科院分区可能削弱中国学者与国际学界的联系,并进一步阻碍顶尖人才来华从事自主创新工作。2023年《自然》子刊一项研究显示,中国"千人计划"引进人才中89%最终选择留在海外。清华大学某特聘教授指出:"过度强调本土期刊评级,可能弱化与国际前沿研究的同步性。"这种趋势可能形成双向阻力:既影响中国学者参与国际对话,也降低顶尖人才来华开展原创研究的意愿。

中科院分区和JCR分区的显著差异

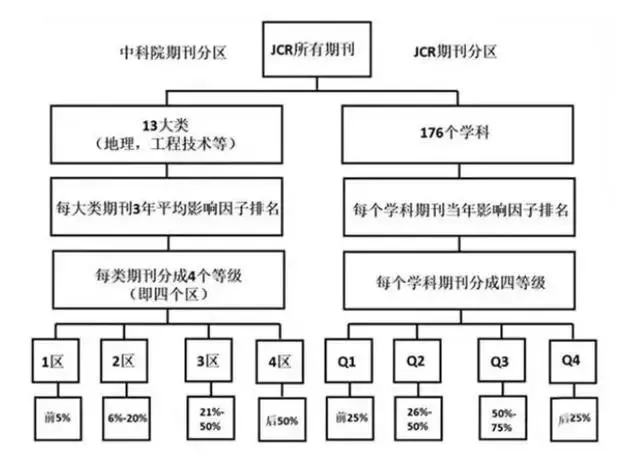

一、中科院分区

中科院分区由中国科学院文献情报中心(原中科院国家科学图书馆)编制,全称为《中国科学院文献情报中心期刊分区表》。该体系作为国内科研评价的重要参考工具,旨在基于期刊学术影响力对其进行科学分类,主要应用于国内科研机构、高校的学术评估场景。

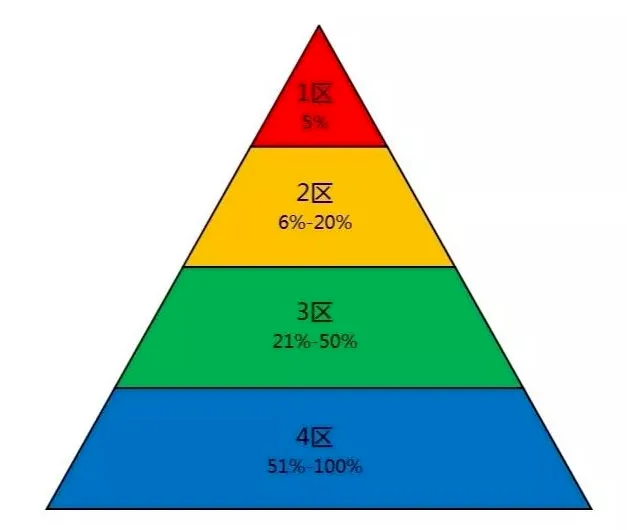

中科院分区依据学科类别,将各领域期刊按近三年平均影响因子进行排序,并以阶梯式标准划定等级:前5%的期刊归为1区,代表学科顶尖水平;6%-20%为2区,属于高水平期刊;21%-50%为3区;剩余50%为4区,形成金字塔型的层级分布。

该分区表自2004年首次发布后持续优化,2019年推出升级版与基础版并行过渡,2022年起全面启用升级版,以更精准的评价体系适应科研发展需求。

二、JCR分区

科睿唯安(Clarivate Analytics)依托 Web of Science(WOS)数据库的权威期刊引证数据,通过《期刊引证报告》(Journal Citation Reports,JCR)构建起全球广泛认可的期刊评价体系。

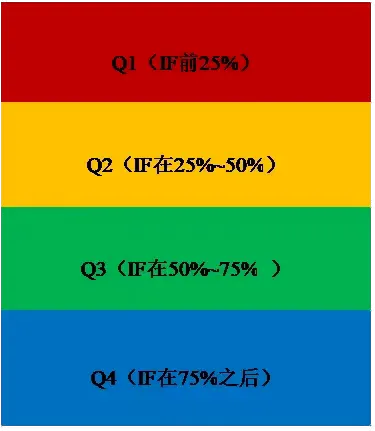

JCR将期刊分为176个学科。每个学科按影响因子排序均分为四区:前25%为Q1区(顶尖水平),26%-50%为Q2区(中高水平),51%-75%为Q3区,后25%为Q4区。等比例划分使各分区期刊数量相同,为科研人员提供统一评估标准。

在学科划分上,中科院分区采用“大类+小类”模式,设18个大类学科(如数学、物理、化学等),再细分若干小类(如物理分为“凝聚态物理”“光学”等),层级清晰。

JCR分区依托WOS数据库,直接划分176个精细学科,不设大类,对交叉学科包容性强,同一交叉学科期刊可同时出现在多个学科分区,精准反映期刊多元影响力。

JCR与中科院分区策略迥异。JCR依当期影响因子均分四区,每区占比25%;中科院呈金字塔型,1区仅占5%,2-4区数量递增。中科院升级版以"期刊超越指数"取代单一影响因子,降低高分综述期刊权重,提升评价准确性。

JCR 与中科院分区在影响因子计算年限上差异明显。JCR 采用当期 1 年影响因子,突出期刊最新影响力;中科院计算前 3 年平均值,更强调影响力的长期稳定性,减少短期波动对分区的干扰。

JCR与中科院分区发布时间差异显著。JCR分区每年6月公布,及时展现年度期刊影响力;中科院分区往年多在12月底发布,2025年调整至3月20日,以提升时效性,助力科研评估与投稿。

当 JCR 分区已成国际标配,中科院分区还有存在的必要吗?

一种观点认为,中科院分区意在突破单一影响因子评价局限。

仅以影响因子评判,冷门学科期刊易被低估,其非均衡分区模式可减少学科间不合理比较。另有学者指出,该分区的核心意义在于助力本土期刊发展、提升国际竞争力。

通过扩大中国ESCI期刊入选范围,推动国内期刊提升国际知名度,助力我国掌握科研评价话语权。

但需明确,任何评价体系都存在固有短板。

科研成果的深层价值难以被期刊分区完全量化,许多重大理论突破与技术创新,恰恰源于科研人员跳出指标框架的自由探索。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414