课题组要求:每篇论文只允许导师修改3次,否则你将失去一作

2025-05-08 16:42:39

作者:募格学术 来源:募格学术

分享至:

研究生有自己的规则怪谈,这可能就写在课题组的要求里......工作日时间为周一至周六早上8:00-12:00,下午2:00-10:00,严格打卡,组会是每周日下午2:00-6:00。研究生期间没有周六周末。寒假期间按照法定春节假期放假一周,暑假期间同样放假一周时间,具体放假目期自行决定。如果发表了1篇SC1论文,可放假3天,如果没有,就请在实验室努力。● 资本家看了都落泪,写完才给3天假 ● 是发表,不是写完

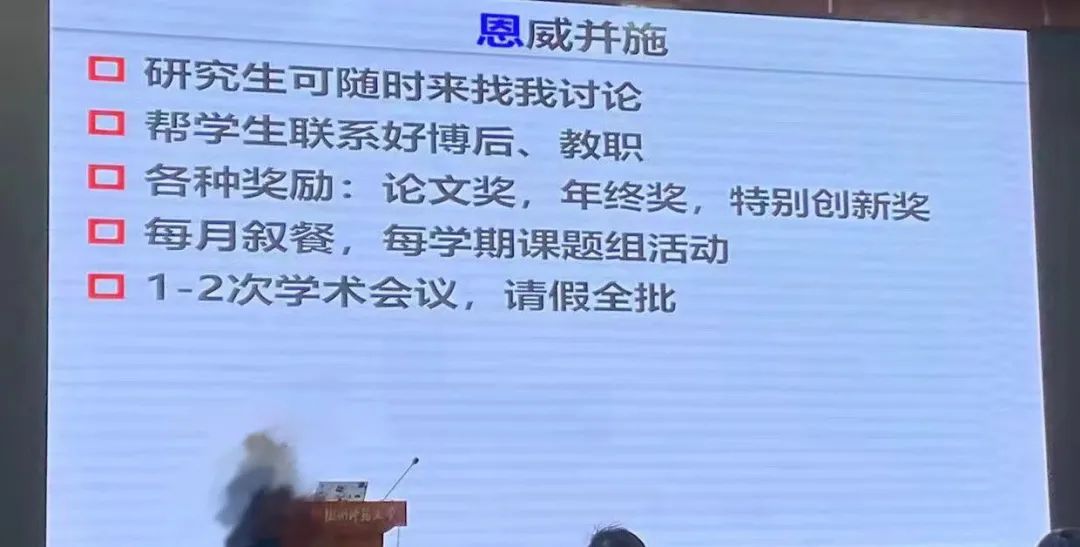

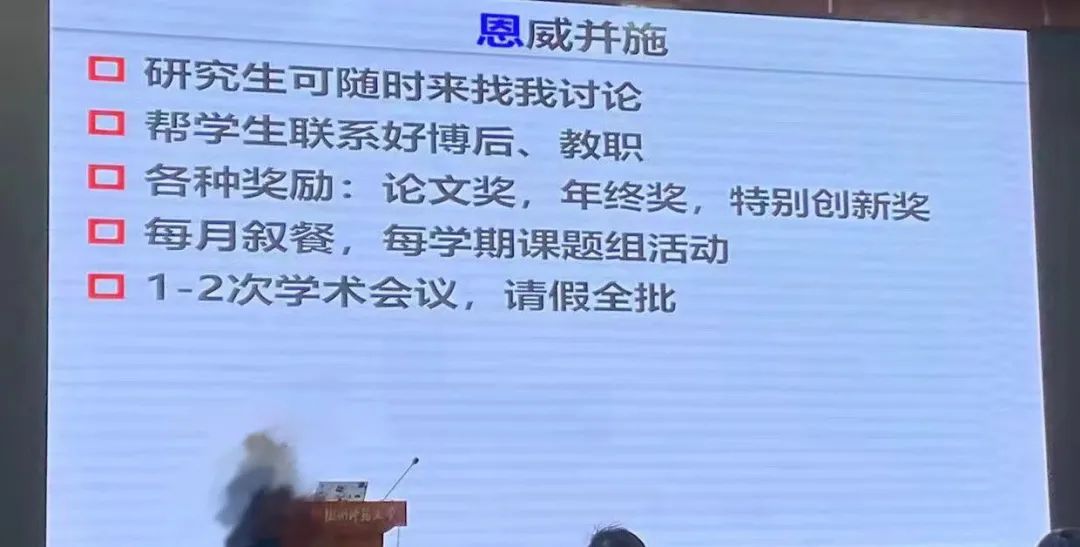

● 是发表,不是写完 ● 不能说少见吧,只是一般没写的这么明白他写这么明白就还挺坦荡的...自己的论文请认真仔细对待,同学之间互相反复修改,满意了再给导师看。每篇论文只允许3次导师修改机会,若超过3次机会,你将失去一作。其实这种规定有部分学生表示还是能理解的,导师的初衷可能是让大家仔细的研读每一次的论文修改意见,认真的理解之后进行更改。比如,某社科领域出现过学生直接采纳导师标注的"此处需补充案例"建议,却不甄选适配案例,简单堆砌数据导致论证逻辑崩塌。这类"机械执行"暴露了学术思考的惰性。还有某理工科团队发现,学生使用Word的"接受所有修订"功能后,未检查公式编号错位导致论文推导链条断裂。因此,导师设置的"三次修改红线",可能是在变相激励学生珍惜每次指导机会。毕竟论文修改本是导师的职责,但将修改次数与署名权挂钩,本质上将学术指导异化为"计件劳动"。当学生发现导师修改论文的平均耗时(理工科约20小时/篇)远低于自身实验周期(通常3-6个月),会形成强烈的价值认知失衡。更有人表示以一作来“威胁”学生,更是让人觉得制度扭曲,失去的一作都会给谁?在很多论文被抢一作的例子前,也让很多人对此有疑虑。还有人总结了一份“课题组奇葩要求大赏”,觉得这些要求都体现了学生权益保障的缺失。网上流传着一张学生咨询期刊发表的截图,学生表示,他们课题组要求凡是即将毕业的研究生都要留下一篇文章给导师,历届师兄师姐都是如此。如果不遵守规定,很可能会影响到后续读博与找工作推荐介绍。另有一顶尖985高校传出,“导师要求博士生5年发表8篇一作SCI论文才能毕业”有网友表示:生化材料方向,一直都是论文届的卷王之王。甚至已经卷到了圈外。期刊动不动影响因子就是10+,一区的期刊比传统学科多很多,一年发上千篇文章的TOP刊物比比皆是。所以这么看的要求并不离谱。此前一位博主发布了投稿用户课题组的要求,并评价到“恩威并施”:严格规定早8晚10打卡,课题自己想文章自己写,组会全英文汇报。如果请假需要自己找时间补上,打游戏、看碟片等行为会重罚。研究生如有问题可以随时讨论,帮学生联系博后、教职;

● 不能说少见吧,只是一般没写的这么明白他写这么明白就还挺坦荡的...自己的论文请认真仔细对待,同学之间互相反复修改,满意了再给导师看。每篇论文只允许3次导师修改机会,若超过3次机会,你将失去一作。其实这种规定有部分学生表示还是能理解的,导师的初衷可能是让大家仔细的研读每一次的论文修改意见,认真的理解之后进行更改。比如,某社科领域出现过学生直接采纳导师标注的"此处需补充案例"建议,却不甄选适配案例,简单堆砌数据导致论证逻辑崩塌。这类"机械执行"暴露了学术思考的惰性。还有某理工科团队发现,学生使用Word的"接受所有修订"功能后,未检查公式编号错位导致论文推导链条断裂。因此,导师设置的"三次修改红线",可能是在变相激励学生珍惜每次指导机会。毕竟论文修改本是导师的职责,但将修改次数与署名权挂钩,本质上将学术指导异化为"计件劳动"。当学生发现导师修改论文的平均耗时(理工科约20小时/篇)远低于自身实验周期(通常3-6个月),会形成强烈的价值认知失衡。更有人表示以一作来“威胁”学生,更是让人觉得制度扭曲,失去的一作都会给谁?在很多论文被抢一作的例子前,也让很多人对此有疑虑。还有人总结了一份“课题组奇葩要求大赏”,觉得这些要求都体现了学生权益保障的缺失。网上流传着一张学生咨询期刊发表的截图,学生表示,他们课题组要求凡是即将毕业的研究生都要留下一篇文章给导师,历届师兄师姐都是如此。如果不遵守规定,很可能会影响到后续读博与找工作推荐介绍。另有一顶尖985高校传出,“导师要求博士生5年发表8篇一作SCI论文才能毕业”有网友表示:生化材料方向,一直都是论文届的卷王之王。甚至已经卷到了圈外。期刊动不动影响因子就是10+,一区的期刊比传统学科多很多,一年发上千篇文章的TOP刊物比比皆是。所以这么看的要求并不离谱。此前一位博主发布了投稿用户课题组的要求,并评价到“恩威并施”:严格规定早8晚10打卡,课题自己想文章自己写,组会全英文汇报。如果请假需要自己找时间补上,打游戏、看碟片等行为会重罚。研究生如有问题可以随时讨论,帮学生联系博后、教职;

当我们将这些形形色色的课题组规则置于学术工业化的显微镜下观察,会发现其本质是学术生产关系滞后于科研生产力发展的畸形产物。或许有一些规则的出发点是好的,但在导师决定学生能否毕业的生杀大权的大前提下,难免保证结尾走向坏的结局,学术殿堂不应成为规则怪谈的试验场。让师生关系挣脱量化考核的枷锁,重建以知识探索为本真的学术共同体。可能是一个大家需要共同努力的选题。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。