近年来,高校科研领域频发的学术不端、经费滥用、关系立项等乱象,逐渐暴露出一种令人忧心的现象:所谓“有组织科研”,在部分领域已异化为“有组织诈骗”。这种“诈骗”并非个体行为,而是依托于制度漏洞、权力寻租和利益链条的系统性舞弊。尤其在文科领域,由于成果评价体系相对模糊、经费使用监管松散,这种“诈骗”行为更易滋生,甚至形成了一套完整的灰色产业链。

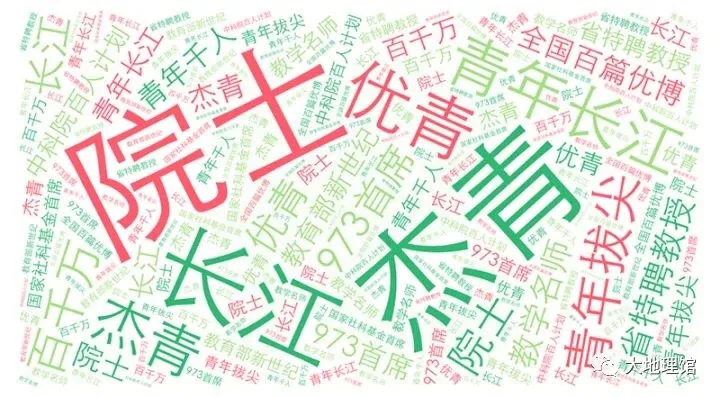

“有组织科研”的核心逻辑是“跑项目”而非“做科研”。在课题申报中,科研实力并非决定性因素,取而代之的是“人脉”和“头衔”。

“有组织科研”在学术界迅速蔓延尤其在文科领域的异化现象愈发明显,逐渐演变成一场权力与资源的利益博弈。部分高校通过“双肩挑”模式,将行政职务与学术资源紧密结合,形成了“官学一体”的利益闭环。例如,某985高校的教研室主任通过向校党委书记行贿,获取了大量项目资源,而普通教师即使具备研究能力,也难以独立申请到国家级课题。这种现象使得课题评审的标准从学术价值转向了“关系权重”,严重损害了科研的公平性和公正性。

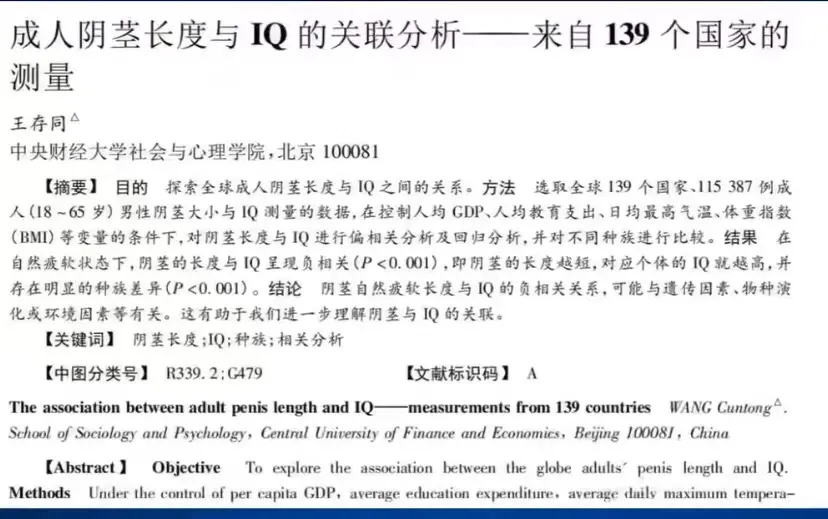

在文科领域,课题研究呈现出“三低”特征:研究经费低、创新含量低、实践转化率低。许多课题的研究内容高度同质化,如“明清小说中的市井生活研究”等重复性选题占比高达41%。这种“文字工厂”模式使得文科研究沦为“学术丐帮”的生存策略,青年学者为了获取资源,不得不依附于特定的学术圈子。

此外,评审机制的“黑箱化”操作也加剧了这一问题。尽管2025年国家社科基金课题评审规则进行了调整,取消了讨论环节,采用了“独立打分+匿名投票”的机制,但实际操作中却催生了新的寻租空间。部分课题通过“第三方中介”进行“预评审”服务,单次费用高达5万元,评审结果提前泄露的现象屡见不鲜。这种制度性漏洞使得真正具有创新性的冷门课题难以突围。

当科研活动被行政指令主导,个体创造力被群体平庸所消解。某重点大学文学研究中心的调研显示,2020-2024年间,团队成员人均年发表核心期刊论文数从0.8篇下降至0.3篇,而课题申报书相似度检测阳性率却从12%攀升至37%。这种现象严重削弱了科研的创新动能。

学术伦理的底线也在不断失守。当资源分配与关系网络深度绑定,学术不端行为呈现组织化特征。2024年曝光的“论文代写产业链”显示,某中介机构通过伪造专家推荐信、篡改研究数据等手段,为申报者提供“一条龙服务”,单次服务收费高达课题经费的30%。更值得警惕的是,圈内人往往形成攻守同盟,对违规行为选择性庇护。

文科领域的“圈子文化”导致学科壁垒加剧,跨学科创新因派系壁垒难以实现。某区域文学研究项目因“非本派系成员”参与,被评审专家以“研究范式不统一”为由否决,而该项目提出的东南亚华文文学数据库构想,与同期获批的“海上丝绸之路数据库”存在67%的内容重叠。

结语

“有组织科研”异化为“有组织诈骗”,本质是学术权力与利益的共谋。唯有打破“帽子—经费—头衔”的畸形链条,重构以学术价值为核心的生态体系,才能让科研回归探索真理的本真。否则,这种系统性欺诈不仅掏空国家资源,更将摧毁整个社会的创新根基。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414