近年来,科技领域成为国际竞争的主战场之一,科技强国、大国纷纷出台或更新国家科技创新战略,以抢占未来制高点。2020年发生的新冠肺炎疫情大流行使得全球竞争格局加速调整,主要科技强国纷纷尝试利用科技创新转“危”为“机”。在此背景下,很多国家开始调整科技布局,以更好地利用科技创新来应对疫情带来的挑战,并为抢占未来主导权赢得先机。他们一是高度重视基础研究并加强其与应用研究以及试验发展的衔接,如欧盟地平线欧洲计划(2021—2027)把卓越研究作为三大重点任务之一,韩国出台了基础研究振兴综合计划,俄罗斯制定了基础科学研究2021—2030年长期发展规划,美国参议院2021年6月通过的《创新与竞争法案》提出,要在国家科学基金会下设立技术与创新局,聚焦关键技术领域的研究,并迅速将其推向市场;二是积极布局前沿尖端技术(如人工智能、量子计算等),关注生物技术领域,推进数字经济发展,重视气候环境。三是强化大学研究能力,同时注重对企业创新的支持。日本2021年3月提出新设10万亿日元的“大学基金”,为大学提供长期稳定支持;俄罗斯2021年6月启动“优先2030”大学支持计划,未来十年累计至少投入1000亿卢布支持100所大学的发展。为推动企业创新,英国创新署2020—2021财年对处于早期阶段的创新型企业给予总计近10亿英镑的资金支持;爱尔兰2021年1月发布《国家中小企业和创业增长计划》。

作为世界科技创新能力最强的国家,美国在科技布局方面积累了成功的做法和经验。值得注意的是,美国政府的科技布局不是一成不变的,随着时间的发展、科技前沿领域重大突破的不断出现、国内各创新主体科技实力的不断提升,其科技布局也在不断变化。我国的规模和体量与美国相近,但在科技创新能力方面还有一定的差距。为此,本文将通过分析美国政府的科技布局及其变化趋势,为我国提供一定借鉴。

一、数据与方法

研发资金是最重要的科技资源之一,其流向能够较好地反映美国联邦政府的科技布局。为此,我们基于美国国家科学基金会发布的美国联邦政府历年来的研发资金投入,对美国政府的科技布局进行分析。

科技布局主要涉及四方面的内容,包括领域布局、活动类型布局、执行主体布局以及国外布局。在领域布局方面,美国采取分散化的科技管理体制,本文将通过分析国防部、卫生部、能源部、国家航空航天局、国家科学基金会、商务部、农业部的研发资金情况来分析美国联邦政府关注的重点领域;在活动类型布局方面,本文将分析美国联邦研发资金在基础研究、应用研究和试验发展的分配情况,以了解美国联邦政府在研发链条中的位置;在执行主体布局方面,本文将分析美国联邦研发资金分配给政府研发机构、联邦资助的研发中心(Federally Funded R&D Centers, FFRDC)、大学、企业、非营利机构等的数额及其比例;在国外布局方面,本文将分析美国联邦政府的研发资金主要拨给了哪些国家以及每个国家重点领域,以了解美国与盟友国家以及发展中国家的科技关系。

二、分析结果

2.1 美国政府研发投入的历史演变

美国联邦政府一直高度重视研发工作,投入了大量研发资金。当前,美国联邦政府研发预算金额位居世界第一,2020年(指财年,以下同。美国的财年采取跨年制,对应相应年份的10月1日到次年9月30日;中国的财年采取历年制,从1月1日到12月31日)投入金额为1674亿美元,比中国政府的研发资金投入(按汇率折算为近700亿美元)高一倍以上,更是远超其他国家的政府研发投入。

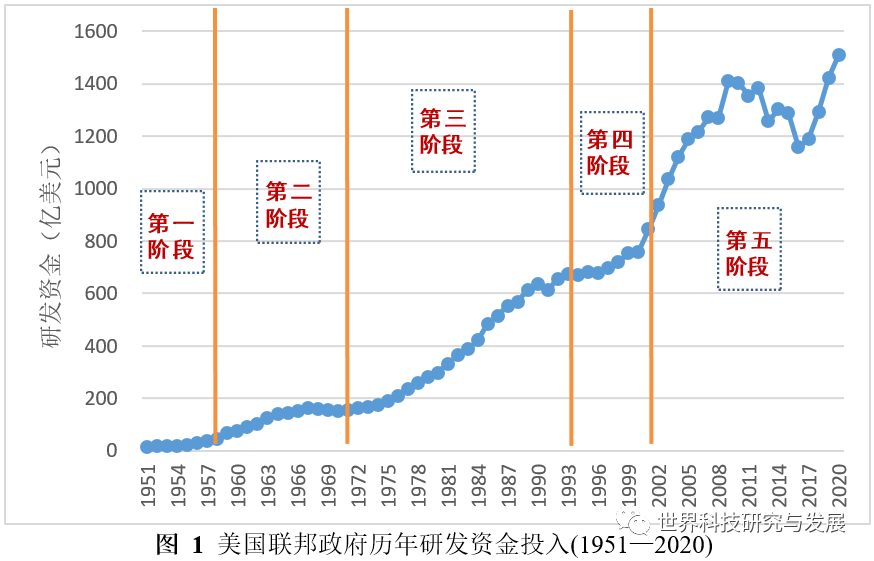

二战结束后,美国联邦政府的研发资金呈现总体上升趋势,资金投入的增长态势可以分为四个阶段(图1)。

第一阶段(二战后至1965年),由于二战期间美国在科技上的巨额投入对美国及其盟军赢得胜利发挥了重要作用,二战结束后,罗斯福总统的科技顾问范内瓦·布什向其提交《科学:无尽的前沿》报告,提出美国政府的优先任务是创造新知识,以造福美国社会各界。在这一科技政策的指导下,美国先后成立了美国国家科学基金会、国家航空航天局等机构,并启动了阿波罗计划等,这些政策和措施大大促进了美国联邦研发资金投入的增长,1951年,美国联邦研发资金为15亿美元,1965年增至146亿美元,增加了近9倍。

第二阶段(1965—1978年),美国联邦研发资金不再增长。在此期间,美国预算面临巨大压力:在境外,美国在越南战争(1965—1972年)中花费了大约1680亿美元;在境内,美国把社会保障和医疗保险作为强制性支出,从1962年占联邦总支出的30%跃升至1975年的50%;此外,科技带来的负面作用(如核爆炸致命的副作用、杀虫剂过度使用对人类健康带来的危害)引发美国社会各界的关注,人们对联邦研发资金的增加开始不满。在这两方面因素的作用下,美国联邦研发资金在1965—1975年间一直稳定在160亿~200亿美元之间,经过通货膨胀调整,其资金数额实际呈下降趋势。

第三阶段(1978—2000年),美国联邦研发资金开始恢复增长。20世纪70年代末,日本经济和科技快速发展,对此,美国联邦政府开始加大研发资金投入。1980年,里根当选美国总统后,支持开展更多的研发工作,启动了“星球大战”计划。1978—1999年间,美国联邦的研发经费稳步增加,从300亿增至750多亿。

第四阶段(2000—2008年),美国联邦研发资金快速增长。进入21世纪之后,主要国家都加大了政府研发投入的步伐。面对来自其他国家,尤其是中国的激烈竞争,美国政府加大研发投入,并于2006年提出了未来十年内联邦对基础研究的资金投入要翻一番的目标。到2008年,联邦研发资金已经增至1270亿美元。

第五阶段(2008年至今),美国联邦研发资金呈现先降后升的态势。2008年,美国发生次贷危机,经济遭到重创。然而,美国联邦研发资金投入却没有马上下降,因为奥巴马经济刺激计划的关键部分集中在科技投资上,特别是在清洁能源领域。然而,从2011年开始,美国一些决策者(尤其是众议院的共和党人)极力阻止赤字支出,政府研发资金大幅降低,在2012—2017年间从1385亿美元降至1190亿美元。之后,又开始重拾上升势头,到2019年增至1400多亿美元,2020年增至1674亿美元。

2.2 美国联邦政府的科技领域重点布局

2.2.1 现状

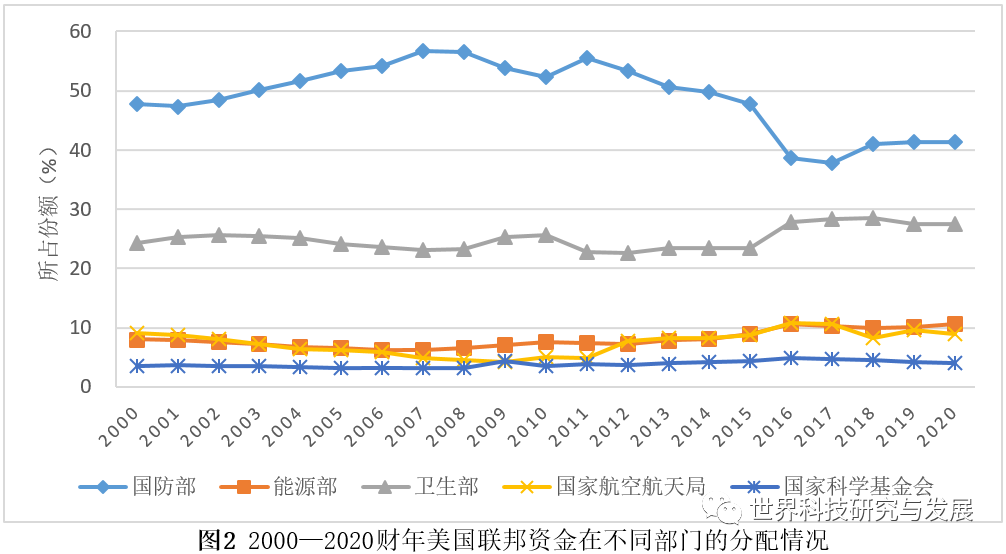

从不同政府管理部门研发资金预算的数额可以看出,长期以来,美国最为重视的是国防领域的研发工作,之后为卫生健康、能源以及航空航天领域(图2)。2020年,美国国防部的研发资金占联邦研发资金的份额为41%,卫生部为28%,能源部为11%,航空航天局为9%。

国防部的资金主要由国防先进研究计划署(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)、空军、陆军、海军等负责执行和管理。卫生部的资金主要由国立卫生研究院(National Institute of Health, NIH)负责管理和执行(占94%),其他重要的资金管理部门包括生物医学先进研究与开发署(Biomedical Advanced research and Development Agency, BARDA,负责研发疫苗和药物)、食品与药物管理局(Food and Drug Administration, FDA)、疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDCP)以及健康保健研究与质量局(Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ)。能源部的资金主要由国家核安全管理局(40%)和科学办公室(35%)负责管理和执行,前者主要用于防御计划、海军核动力计划、防御性核不扩散办公室;后者主要用于开展与能源相关的基础研究。能源部其他重要的资金管理部门包括能效与可再生能源办公室、核能办公室以及能源先进研究计划署(Advanced Research Projects Agency-Energy, ARPA-E)。

2.2.2 变化趋势

过去20年间,美国主要部门的研发资金占联邦总研发资金的份额一直在变动,其中国防部的研发资金所占份额整体呈下降趋势,而卫生部、能源部的份额整体呈上升趋势(图2)。国防部的研发资金占联邦研发总资金的份额在2011年达到55.5%的峰值之后就开始下降,到2016年降至不足40%;卫生部的研发资金占联邦研发资金的份额在2000—2015年间一直稳定在23%~25%,之后提升并稳定在28%左右;能源部的研发资金所占份额在2000—2014年间一直稳定在6%~8%,从2015年开始稳步提升,到2020年已经增至10.7%。

这种趋势反映了美国联邦政府在过去20年间重点研发领域布局的变化:国防领域的受关注程度随着时间的推移正在降低,卫生健康领域和能源领域的受关注程度正在增加。21世纪初,美国对伊拉克发动军事行动,国防开支从2001年的2800亿美元骤增至2011年的7100亿左右,在此期间,美国国防部的研发资金投入也相应增长;2012年,美国政府发表《维持美国的全球领导:21世纪防务优先秩序》报告,宣告美国军事进入收缩阶段,国防部的研发资金投入开始下降。与此同时,传染病、癌症、心脑血管等疾病给人们的生命健康带来了巨大威胁,加速变暖的气候变化使得对清洁能源、高能效技术的需求快速增加,为此,美国卫生部和能源部增加了研发资金投入,并启动了多个研发计划,如在卫生领域启动了脑科学计划、癌症计划、精准医疗计划、应对抗生素计划等,以更好地解决相关问题。

2.3 美国联邦政府的研发活动布局

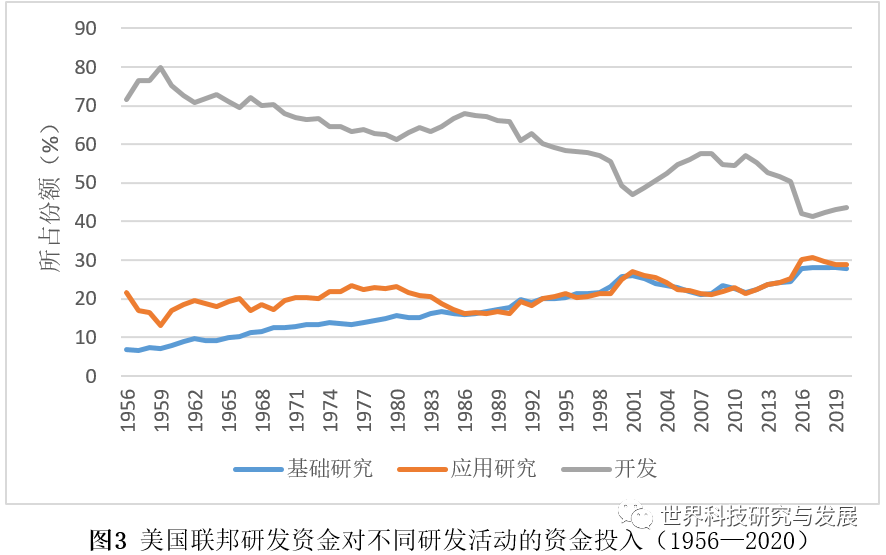

从研发链条中所处的位置来看,基础研究处于最前端,应用研究处于中间位置,而试验发展处于相对后端。尽管三者在科技链条中所处位置不同,但它们之间存在非线性互动和交融关系。一般来说,一个国家科技创新能力越强,政府研发资金中用于基础研究和应用研究中的比例越高。美国作为头号科技强国,拥有大批创新型企业,这些企业在研发尤其是试验发展活动上投入大量资金。在此形势下,美国政府的研发资金主要用于资助研究活动而不是试验发展活动。2020财年,美国联邦研发资金的56.5%用于资助研究(基础研究占27.7%,应用研究占28.8%,试验发展占43.5%)。

尽管美国联邦研发资金当前主要资助研究活动,但几十年前,其绝大部分资金却用于资助试验发展活动(图3)。1956年,美国联邦研发资金的70%以上用于试验发展,当时用于资助基础研究的份额不足7%,应用研究所占份额不足22%。随着美国科技能力和水平的不断提升,企业的科技创新能力和研发投资不断增加,美国联邦政府研发资助的侧重点逐渐从试验发展向基础研究和应用研究倾斜,基础研究所占份额稳步提升,试验发展所占的份额稳步下降。到2015年,美国联邦研发资金中用于研究(包括基础研究和应用研究)的份额追上试验发展所占的份额,到2020年,此数值超过了55%。

美国不同部门所资助的研发活动类型差异很大。2020财年,国防部主要资助试验发展(86%),国家科学基金会主要资助基础研究(87%);卫生部主要资助基础研究(49%)和应用研究(49%),能源部和航空航天局则资助研发的全链条,其中能源部更侧重链条的研究端:34%的资金用于资助基础研究,45%用于资助应用研究,21%用于资助试验发展;航空航天局39%的资金用于资助基础研究,18%用于应用研究,43%用于试验发展。

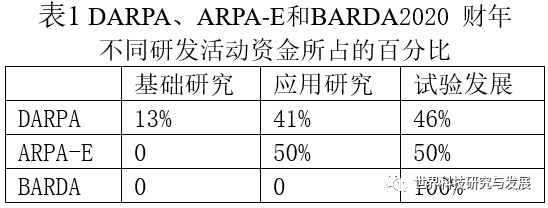

值得注意的是,为支持颠覆性技术的研发,美国在多个领域都设立了颠覆性技术资助机构(如国防领域的DARPA,能源领域的ARPA-E,以及生物医学领域的BARDA等),并给予研发经费开展相关研究。颠覆性技术资助机构因采用独特的项目资助、管理机制,能够明确并遴选出高风险高回报的项目,因此越来越受到美国政府的重视。2020财年,DARPA的研发资金为36.7亿美元,ARPA-E的研发资金为4.3亿美元,BARDA的研发资金为7.5亿美元。当前,美国府院提出要设立新的颠覆性技术资助机构并增加其研发资金:2021年参议院通过的《创新与竞争法案》提出未来五年要使DARPA的资金翻一番,拜登提出要新建健康先进研究计划署(APAR-H)和气候先进研究计划署(APAR-C)。从DARPA、ARPA-E和BARDA支持的研发活动类型来看(表1),颠覆性技术资助机构支持的研发活动主要涉及应用研究和试验发展,对基础研究的资助较少。

2.4 美国联邦研发的主要执行主体

2.4.1 概况

为完成政府确定的国家科技发展任务和目标,美国联邦政府除了把研发资金拨付给政府研发机构让其完成相应的研发任务外,还充分利用政府之外的研发力量,拨付大量资金,由其基于自己原有的基础和优势来完成政府研发任务。

美国的研发力量包括政府研发机构、FFRDC、大学、企业、非营利机构、州政府的研究机构。其中政府研发机构包括政府运营管理的国家实验室和政府部门下设的研究机构;FFRDC是指政府拥有、以合同方式委托外部机构(企业、大学或非营利机构)运行管理的国家实验室,其规模一般比较大,研发资金也比较多;大学包括公立大学和私立大学,美国拥有众多卓越的高水平大学;非营利机构是指民间设立的非营利机构,主要包括德拉波尔实验室、SRI国际研究所、巴特尔纪念研究所、兰德公司、国家科学院以及协会学会等。需要说明的是,私立大学原本也属于非营利机构,但美国在研发资金统计中将其归为大学的类别。此外,美国联邦政府出于需要,也会将少部分资金拨付给州政府或国外的研发机构来执行。

美国联邦政府的研发资金大部分都拨付给政府研发机构之外的研发实体。2020年,据初步统计,美国联邦政府拨付给外部研究实体的资金所占比例为72%,其中拨给给企业的所占比例为31%,拨付给大学的占24%,拨付给FFRDC的占10%,拨付给非营利机构的占6%,拨付给外国机构的占1%。

2.4.2 主要部门的情况

不同部门的定位和职责差异很大,其资助的执行主体也差异很大。国防部主要负责国防和武器技术的研发,主要资助试验发展工作,资金主要拨付给国防部的研究机构(63家国防实验室和研发中心,23家试验中心)和企业(包括洛-马公司、波音公司、雷声公司、格鲁门公司、美国通用动力公司和联合技术公司等传统的军工企业,亚马逊、IBM、微软、谷歌、IBM、脸书等新兴科技巨头以及很多初创企业);卫生部的资金主要用于基础研究和应用研究,其资金主要拨付给大学、内部研究机构(如国立卫生研究院及其下属研究机构)、非营利机构以及企业,其中大学主要负责基础研究工作,其他机构负责应用研究工作;能源部的资金主要用于资助基础研究和应用研究,其资金主要拨付给能源部的FFRDC(能源部拥有的17家国家实验室中有16家属于FFRDC),此外还有一些资金拨付给了企业、大学以及能源部内部的研究机构;国家航空航天局的大部分资金用于内部研发(其下设的埃姆斯研究中心、德莱顿飞行研究中心、格伦研究中心、戈达德空间研究所等十几家研究机构)以及资助企业开展研发,少部分资金用于国家航空航天局下属的FFRDC、大学和非营利机构;国家科学基金主要资助基础研究,其资金绝大部分拨付给了大学,还有少部分用于大学运营管理的FFRDC以及非营利机构。

2.4.3 变化趋势

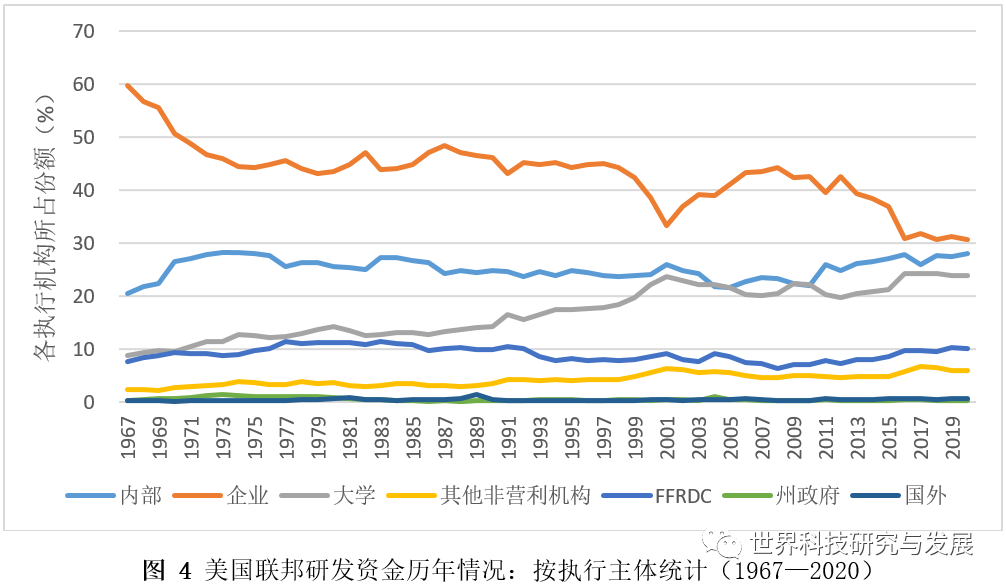

实际上,美国联邦资金在不同执行主体间的分配一直在变化(图4)。给予企业的资金占美国联邦研发资金的比例逐年降低,从1967年的60%降至2019年的30%左右;给予大学的资金所占比例不断增加,从1967年的不足10%增至近25%;用于政府研发机构的研发资金所占比例一直在25%上下浮动;给予FFRDC的资金所占比例一直在10%上下浮动;给予非营利机构的资金略有增加,从1967年的2.4%增至2019年的6%左右。这种变化趋势与美国联邦资金所资助的研发活动类型的变化趋势一致:随着基础研究在联邦研发资金中所占份额的不断增加,基础研究的主要执行者——大学所获得的联邦研发资金所占份额不断增加;与此同时,随着试验发展在联邦研发资金中所占份额的不断降低,试验发展的主要执行者——企业所获得的联邦研发资金所占份额也在不断减少。

2.5 美国政府在国外的科技布局

美国联邦研发资金的绝大部分都在美国境内执行,但出于联合研发、获取资源、科技外交等多方面的原因,也有少部分资金给予了外国机构,由其来执行。2015—2019年间,美国联邦研发资金授予外国机构并由其执行的数额共计42.7亿美元,其中给予欧洲和亚洲的最多,所占比例均超过了30%,其后是北美其他国家(13.8%)、大洋洲(8.6%)、非洲(8.2%)和南美(2%)。

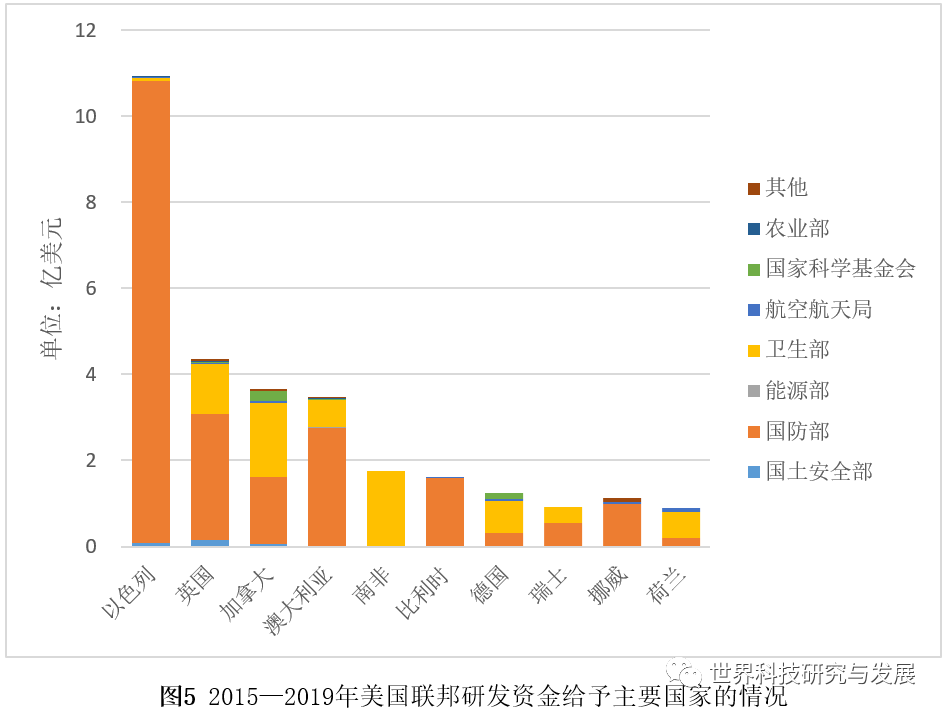

按照国别来看,美国给予研发资金最多的国家为以色列,其所占比例达到了美国联邦对外研发资金总额的四分之一,之后依次为英国、加拿大、澳大利亚、南非、比利时、德国、瑞士、挪威、荷兰。这10个国家所获资金占了美国联邦对外研发资金总额的72.4%(图5)。

美国把联邦研发资金给予外国机构来执行主要分为三种情况:

第一种情况是把资金给予防御技术能力强且与美国关系紧密的发达国家,与其联合开展防御技术方面的研发工作,这部分资金由美国国防部负责对外拨付。美国与以色列的合作就属于这种情况。两国主要在国防技术领域开展合作,资金主要由美国国防部负责提供,重点合作领域包括导弹防御以及无人机系统等,已在防御技术方面取得了很多突破,如成功开发了“箭”和“大卫投石索”反导系统、“铁穹”导弹防御系统、可保护部队免受各种入境空中威胁的“雀鹰”(Sparrowhawk)无人机系统。

第二种情况是把资金给予盟友国家,与其联合开展多方面的研发工作,涉及领域以防御技术和健康科技为主,同时也开展一些基础研究、航空航天以及农业领域等的工作。经费外拨部门除了国防部和卫生部之外,还包括航空航天局、国家科学基金会等。美国与英国、加拿大、澳大利亚等五眼联盟国家以及德国、瑞士、挪威、荷兰、法国等欧盟发达国家的合作就属于这种情况。

第三种情况是把资金给予发展中国家,与其联合开展卫生领域的研发工作,这部分资金由美国卫生部负责对外拨付。美国与南非、泰国、尼日利亚、乌干达、秘鲁、巴西等发展中国家开展的合作属于这种情况。这些国家的机构科技实力和水平相对较弱,美国把研发资金外拨给它们主要是为了获取这些国家独特的人口、疾病、生物等相关资源。

美国联邦给予我国机构执行的研发资金很少,五年合计1.49亿美元,仅占美国联邦外拨国外研发资金的0.3%,低于很多发展中国家,都是由美国卫生部提供的。

三、启示与建议

作为科技最强的发达国家,美国政府的科技布局经过多年调整不断完善,已经形成比较成熟的体系。经过分析,本文认为其成功的经验主要包括以下几个方面:一是科技布局随着时间的推移不断调整和完善;二是随着企业科技实力的增强,联邦资金逐渐从研发链条的后端转向前端,即从试验发展转向基础研究和应用研究,并注重加强三者之间的衔接;三是对大学的研发资助越来越多,而对企业的研发资助越来越少;四是高度重视国外布局,在盟友国家主要开展防御技术、基础研究、航空航天等领域的合作,与发展中国家主要开展卫生健康领域的合作。

借鉴美国的成功经验,我国在科技布局上应注意以下几点:

1)在研发投入上要平衡好政府和市场的关系

在研发资金的投入上,美国把事关国家长远发展的研发交由政府来资助,能够带来经济价值的研发工作则主要交由企业资助。借鉴美国的经验,我国在研发投入上要平衡好政府和市场的关系,政府主要负责资助基础性、战略性和公益性的研究工作,企业主要负责能够带来经济效益的产业技术研发工作。与此同时,政府还需要资助研发验证和示范阶段的工作,以提升技术成熟度,推动成果的商业化和产业化,企业和社会资本在技术成熟度较低和风险较大时通常不敢对其进行投资。

2)增加对硬科技的研发投资

硬科技具有高技术门槛,需要长期研发投入和持续积累才能形成原创技术。由于短期内难以见到经济效益,企业大都没有动力对其进行投资,因此,美国政府的研发资金大都投入了硬科技。借鉴美国的经验,我国政府要加大对硬科技的投资,重点投入人工智能、生物技术、半导体、新材料、新能源、智能制造以及航空航天等,为确保国家长远发展、经济繁荣、安全稳定以及人民健康奠定坚实的根基。

3)加大对颠覆性技术的支持力度

为加快颠覆性技术的产生,美国在国防、能源领域设立了先进研究计划署之后,正在谋划在健康、气候变化等领域设立新的先进研究计划署。日本、德国、法国、英国等也都已经或正在设立颠覆性技术专门资助机构或计划。当前,我国研究资助机制缺乏类似的机构设置,建议借鉴这些国家的经验,研究设立颠覆性技术资助机构,采用适当的项目产生、遴选、管理、评估机制,促进颠覆性技术的产生和突破。

4)利用公共资金在国外进行研发布局

美国政府根据本国需求,与盟国就国防、航空航天、卫生健康等开展合作,与发展中国家就卫生健康领域开展合作,这种做法既提升了美国的科技实力,利用了外国科技资源,也达到了科技外交的目的。当前,我国提出要设立面向全球的科学研究基金,聚焦气候变化、能源资源、公共卫生等全球性问题,与各国科研人员联合开展研究。然而,我国当前政策尚不允许公共资金出国,这极大地影响了我国在国外的研发布局。为此,我们要研究制定研发资金出国的办法,分析不同国家的科技优势和需求,有针对性、互利共赢地开展合作研究,在提升两国科技水平的同时,为解决全球挑战做出中国贡献。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

相关文章

官方微信

《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606-806

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414

点击排行

PPT新闻

“海洋金属”——钛合金在舰船的

点击数:8104

腐蚀与“海上丝绸之路”

点击数:6454