罗宏1,2,李孟发1,李新跃1,2,郑兴文2,喻兰英1,2

1四川理工学院材料与化学工程学院,自贡,643000

2材料腐蚀与防护四川省高校重点实验室,自贡,643000)

Email:luohong28@163.com, 513920404@qq.com, lixinyueqw@yahoo.com.cn, yyj1557@163.com

作者简历

罗宏,男,1970年2月8日出生,教授,硕士研究生导师,四川理工学院材料与化学工程学院材料系主任。1992年毕业于浙江大学金属材料专业本科,2007年毕业于四川理工学院材料腐蚀与防护专业硕士研究生。主要研究方向为金属热处理工艺和腐蚀与防护,对 2205双相不锈钢及其复合板的耐蚀性和热处理工艺有深入研究。

现为材料腐蚀与防护四川省重点实验室学术委员会委员,全国金相与显微分析学会理事,高级职业金相师,全国热处理学会会员,《热加工工艺》(中文核心期刊)特约编委。在国内外发表关于金属材料的热处理、腐蚀与防护、理化检验等方面论文30多篇,其中SCI、Ei收录论文10篇,获得发明专利2项。主持《生物质燃料秸秆锅炉过热器高温耐蚀金属材料研究》、《钛材在真空制盐工艺中的应用及其腐蚀行为研究》、《焊丝盘条拉拔后退火工艺研究》等省部级、地厅级科研课题12项,作为主研参与国家中小型企业创新基金项目。

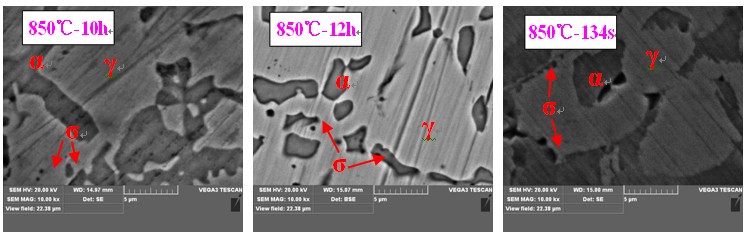

摘 要:为研究2205双相不锈钢中σ相的析出规律和机理及其对耐孔蚀性能的影响。对经固溶处理后的试样在650℃、700℃、750℃、800℃、850℃、900℃、950℃分别保温0.5h、1h、2h、5h进行热处理,另在850℃保温134s、10h、12h进行热处理,均采用水冷。用金相显微镜(OM)和扫描电子显微镜(SEM)观查了热处理后试样的微观组织和表面形貌;用X射线衍射仪(XRD)进行物相鉴定;用电子背散射扫描(EDS)法检测了σ相析出周围主要元素含量;用动电位扫描法测定了经不同热处理的试样在3.5%NaCl、30 ± 0.5℃的溶液中的阳极极化孔蚀环扫描曲线,以评定σ相析出对材料耐孔蚀性能的影响。结果表明:σ相最初在铁素体与奥氏体的界面处形核,随后向富含σ相形成元素的铁素体内部长大,其长大机理为α相发生共析转变,生成σ相和新生奥氏体相;850℃保温134s即可看到有少量的σ相析出,随着温度的升高和保温时间的增加,σ相增多,850℃保温10h时达到最大值;σ相的析出越多,孔蚀环面积的越大,2205双相不锈钢的孔蚀倾向增大,在850℃保温10h孔蚀环面积最大,孔蚀电位与孔蚀回归电位差值达到912mV,耐孔蚀能力最差。

关键词:2205双相不锈钢;σ相;孔蚀

1 引言

2205双相不锈钢具有奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢相的优点。奥氏体的存在,降低了高铬铁素体钢的脆性,防止了晶粒长大倾向,提高了铁素体钢的韧性和可焊性;铁素体的存在,使其具有比奥氏体不锈钢更高的强度和更优良的耐蚀性能,因此,2205双相不锈钢正越来越多地用于化工、化学、石油和造纸等工业领域。但是,该钢种在600-1000 ℃温度范围内易于形成金属间相,如σ 相、χ相、R 相、以及各种碳氮化物等,这些相的析出会显著降低双相不锈钢的耐蚀性、力学性能以及焊接性能,其中σ 相是危害最大的一种析出相。σ相是一种含高Cr、Mo的Fe-Cr(-Mo)金属间化合物,属于四方结构,它硬且脆,可明显降低钢的韧性、塑性;同时因其富铬,故在其周围往往出现贫铬区或由于它本身的溶解而使钢的耐腐蚀性能降低[1-5]。因此对2205双相不锈钢中σ相的研究显得尤为重要,本文主要研究了2205双相不锈钢中σ相的析出规律和机理及其对耐孔蚀性能的影响。

2 实验

2.1 试样及热处理工艺

实验材料为2205双相不锈钢,试样尺寸为7.5mm×7.5mm×2mm,其化学成分(mass%)为:C 0.022%,Cr22.6%, Ni5%,Si0.001%,Mn1.48%,P≤0.02%,S≤0.001%,先进行固溶处理,固溶处理工艺为1070℃,保温40min,水冷。对经固溶处理后的试样在650℃、700℃、750℃、800℃、850℃、900℃、950℃分别在SX-4-10型箱式电阻炉中保温0.5h、1h、2h、5h进行热处理,另在850℃保温134s、10h、12h进行热处理,均采用水冷。试样经200#、320#、400#、600#、800#金相砂纸磨光后采用1μm的Al2O3抛光。

2.2微观组织观察

将试样用Murakami浸蚀剂浸蚀在90℃浸蚀60min,采用NIKON EPIPHOT200光学显微镜(OM)、电子扫描电镜(SEM)观察2205双相不锈钢中σ相的形貌,分析析出规律。

2.3 物相鉴定

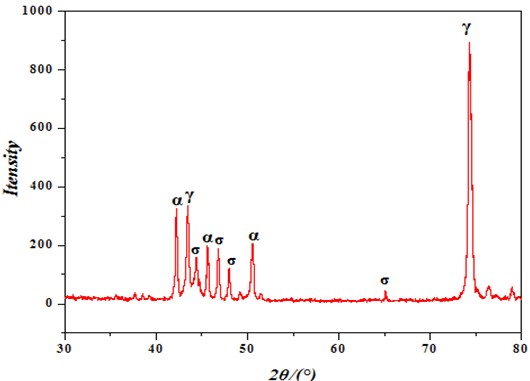

用DX-2600型X射线衍射仪(XRD)对850℃保温12h的试样进行物相鉴定,以确定相组成;采用EDS法检测σ相析出周围主要元素含量。

2.4电化学实验

采用标准的三电极体系,2205双相不锈钢试样为工作电极,工作面积为7.5mm × 7.5mm,辅助电极为金属Pt电极,参比电极为饱和甘汞电极(SCE),采用2273PARSTAT电化学综合测试系统,扫描速度为20 mV /min用动电位扫描法,测定了经不同热处理的试样在3.5%NaCl、30 ± 0.5℃的溶液中的阳极极化孔蚀环扫描曲线,孔蚀环的面积越大,孔蚀电位与孔蚀回归电位差值越大,不锈钢的孔蚀抗力越低。

3 实验结果与讨论

3.1表面形貌和显微结构分析

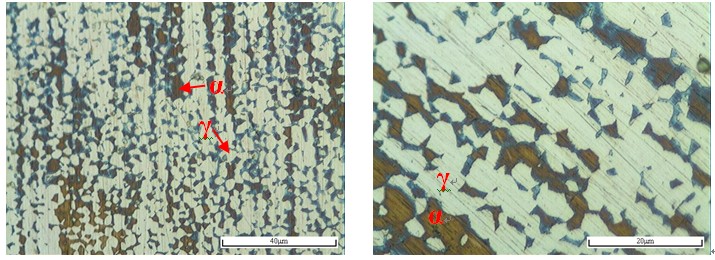

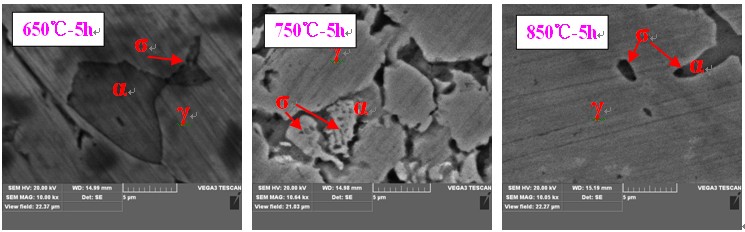

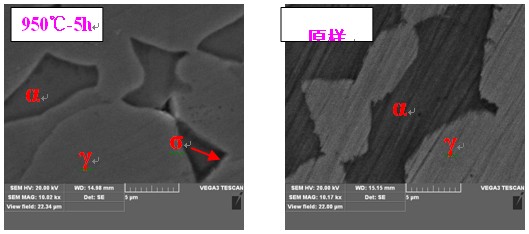

图1为经过固溶处理的2205双相锈钢的金相显微组织,图2为经不同温度时效处理后2205双相不锈钢的SEM图。可以看出,固溶处理为铁素体α与奥氏体γ组织,大约各占约一半,一般认为具有这种相比例的2205双相不锈钢具有较好的综合性能。在图2中原样的SEM图上也可以看到,除α和γ两相组织外,并不包含其他相,α/γ界面处并未发现有黑色相析出。在650℃加热5h的试样,α与γ相界面处明显出现了黑色的析出相,原本平滑的晶界开始变成锯齿状,这是σ相析出早期的重要特征。σ相最初沿着两相相界面呈一条黑线分布。750℃时,α和γ两相界面变得模糊,呈珊瑚状,说明σ相已经开始向α相内部生长。850℃时σ相不在呈一条线分布,在铁素体内部明显存在黑色相,这表明已有部分α相转变成了σ相,950℃保温5h后,σ相减少。随着热处理温度的升高,σ相析出量增大,在850℃时达到峰值,这说明850℃是σ相析出极为敏感的温度。这主要是因为合金元素在铁素体内的扩散速率较大,同时在850℃保温时使铁素体稳定元素Cr和Mo快速地富集到了σ相中,同时奥氏体形成元素Ni向铁素体中扩散,导致铁素体中Cr元素富集,铁素体变得极不稳定,很快转变成一种新的相,即σ相。但是,在600 -1000 ℃这样的温度范围内,元素的迁移速度和迁移量是很有限的,所以σ相只是少量的析出,超过1000℃时元素会重新固溶到铁素体和奥氏体中,σ相溶解。

图1不同温度时效处理后2205双相不锈钢的显微组织

图2 不同温度时效处理后2205双相不锈钢的SEM图

3.2 σ相析出机理探讨

从不同温度时效处理后2205双相不锈钢的扫描电镜观测图中可以清楚地看到,同样是在Murakami腐蚀剂中浸蚀,原样的腐蚀程度远远没有其他试样的严重。原样的SEM图显示,α相和γ相都呈连续的整块分布,甚至可以看到试样打磨留下的划痕,α相与γ相两相界面处也十分光滑,并没有发现有其他相的存在。而在850℃仅仅保温134s,两相界面处部分变得模糊,这说明了此时已经有极其少量的σ相生成。750℃保温5h的SEM图显示,两相界面处已经发生严重腐蚀,同时在α相内部有微孔出现,这说明了α相内部已经发生点腐蚀。850℃保温12h时,α相已经变得断断续续,这主要是因为α相的析出导致了2205双相不锈钢耐蚀性降低,当随着保温时间的加长α相内部σ相急剧增加时,其周围因贫铬贫钼而发生腐蚀,即α相内部也发生严重腐蚀,从而导致α相断断续续分布。但值得注意的是,α相内部不仅仅是因为σ相的析出发生了严重腐蚀而导致了α相断断续续分布,而同时生成了一种与γ相腐蚀性相当的相,从而才能将原本呈连续整块状分布的α相分割开来。因为新生成相在金相显微镜和扫电子显微镜下观察与γ相并没有太大的差异,同时因其合金元素的含量,不可能与母材中γ相完全一样,所以姑且把它命名为新生奥氏体,即γ' 。因此σ相在铁素体内部形成的机理可以解释为α的共析转变,即α→σ+γ'[ ],其中γ'结构和具体元素含量还有待研究。#p#副标题#e#

3.3 σ物相分析

表1为EDS对组成相的化学成分分析,可以看出σ相中Cr、Mo元素的质量分数分别为31.31%、6.24%,远远超过了基体中Cr、Mo的含量。说明σ相本身就是一种富Cr富Mo相,它的析出必然会造成周围组织贫铬贫钼,从而严重影响基体原有的耐孔蚀性能。图3为试样经850℃加热2 h热处理后的XRD 分析图,可见组成相为铁素体α、奥氏体γ和σ相。

表1 2205双相不锈钢850 ℃时效12h各相化学成分(wt.%)

| Phase | Cr | Ni | Mo | Mn | Si | Fe |

| σ | 31.31 | 2.48 | 6.24 | - | - | 53.91 |

| α | 21.94 | 2.64 | 4.08 | - | 1.52 | 60.45 |

| γ | 19.45 | 6.78 | 2.09 | 1.31 | 0.47 | 65.63 |

图3 2205 双相不锈钢850℃热处理12h析出相的XRD 分析

3.4 电化学分析结果讨论

2205双相不锈钢在3.5%NaCl、30 ± 0.5℃的溶液中测定的阳极极化孔蚀环扫描曲线和孔蚀电位与孔蚀回归电位差值分别见图4和表2。可以看出,原样得孔蚀环面积和孔蚀电位与孔蚀回归电位差值最小,耐孔蚀能力最好,随着温度的升高,σ相的析出量增大,使得孔蚀环面积增大,孔蚀电位与孔蚀回归电位差值增大,抗孔蚀能力降低。其中850℃、保温10h处理后试样孔蚀环面积最大,孔蚀电位与孔蚀回归电位差值达到912mV,耐孔蚀能力最差。

图4 2205DSS钢试样经不同温度时效处理后的阳极极化孔蚀环扫描曲线

表2 2205DSS钢试样经不同热处理工艺后的腐蚀电位(Ecorr)、孔蚀电位(Eb)、孔蚀回归电位(Erp)(3.5%NaCl, 30±0.5℃)

| 热处理工艺 | Ecorr (mv) | Eb (mv) | Erp (mv) | Eb-Erp(mv) |

| 1070℃,40min | -26.0 | 554.2 | 79.8 | 474.4 |

| 750℃,5h | -149.0 | 598.6 | 94.6 | 504.0 |

| 850℃,5h | -215.0 | 692.2 | 12.2 | 680.0 |

| 850℃,10h | -243.0 | 825.0 | -87.0 | 912.0 |

| 950℃,5h | -176.0 | 738.0 | 122.0 | 616.0 |

4 结论

(1) 650~950℃保温时,随着温度的升高,σ相含量增加,850℃时达到峰值,加热到950℃,σ析出相减少。

(2) 850℃保温时,随着保温时间的增加,σ相析出增多,10h左右达到饱和。

(3) σ相最初在铁素体与奥氏体的界面处形核,随后向富含σ相形成元素的铁素体内部长大,其长大机理为α相的共析转变,即α→σ + γ’。

(4) σ相的析出降低了2205双相不锈钢的耐孔蚀能力,σ相的析出量越大,钢材孔蚀倾向越大。850℃加热保温10h处理后,σ相析出最多,2205双相不锈钢的耐孔蚀性能最低。

官方微信

《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62313558-806

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414