在结构材料服役过程中,循环载荷引起的疲劳损伤是最常见、也最致命的失效形式之一,疲劳的损伤就犹如跗骨之蛆一般,在材料的内部悄无声息的发展,直到发展至一个临界状态,随后突然演变成宏观失效。这种难以预测的性质使得研究人员们必须在结构材料的设计之初就要考虑如何实现“高强度+高疲劳寿命”的兼顾。近年来,以CrCoNi为代表的中熵合金(MEA)因其优异的强塑性协同与断裂韧性,被认为是抗疲劳材料的理想候选体系之一,但目前还未有关于CrCoNi合金在循环载荷下内部的位错结构如何演化、不同晶粒取向如何影响软化与硬化行为的系统性阐释。

针对这一科学空白,材料领域国际期刊《Acta Materialia》于2025年10月8日在线发表了一篇题为“In-Situ Electron Channeling Contrast Imaging of Cyclic Deformation Mechanisms in CrCoNi Medium-Entropy Alloy”的研究型论文。在该论文的研究中,团队创新性地引入原位电子通道衬度成像(ECCI)技术,结合EBSD晶粒取向分析与数字图像相关(DIC)方法,实现了CrCoNi中熵合金在循环变形过程中的显微结构实时观测,建立了微观位错演化与宏观循环软化之间的定量关系。该论文的通讯作者为上海交通大学的安大勇副教授、西南交通大学张旭教授和中南大学粉末冶金全国重点实验室的王章维教授。

文章链接:

https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.121622

【核心内容】

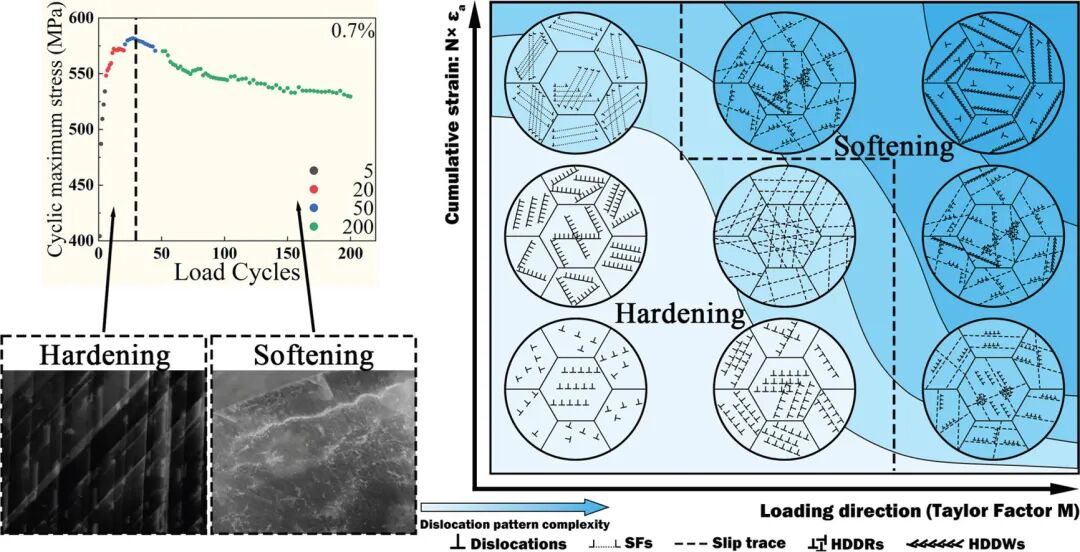

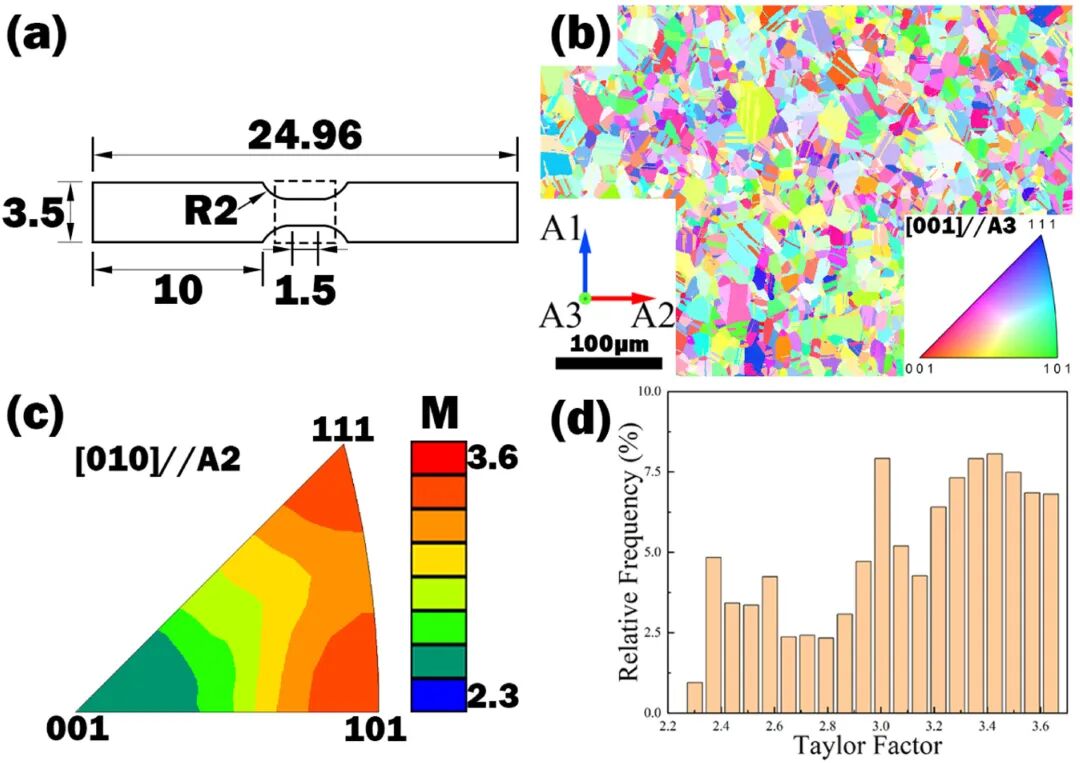

在该研究中,团队发现不同Taylor因子(M=2.3-3.6)的合金样品在循环加载过程中其位错组织的演化规律也大不相同:

-

低M晶粒以平面滑移阵列为主;

-

中M晶粒出现局部高密度位错区(HDDR);

-

高M晶粒则形成异质性极强的高密度位错墙(HDDW)。

团队认为这种晶体取向依赖的演化规律是导致循环软化的根本原因,因此进一步建立了结合Taylor因子分布、位错密度与反向应力演化的本构模型,实现了CrCoNi合金循环应力响应的定量预测。

图形摘要

【研究方法】

将高纯元素颗粒(Cr:99.9%,Co:99.9%,Ni:99.9%)在氩气气氛中进行电弧熔炼,然后浇注到铜模中,制得等原子比的CrCoNi合金,然后在1200℃下均质化处理24h后进行累计变形量70%的冷轧,并在900℃下退火1h。力学性能试验的取样方向为轧制方向,拉伸试验应变率为10-3 S-1,此外,还在SEM中同步加载循环应变,并结合ECCI、EBSD和DIC技术,实现了不同取向晶粒在第5、20、50与200循环下的位错演化可视化追踪。

CrCoNi中熵合金的初始晶粒尺寸、取向与Taylor因子统计分布

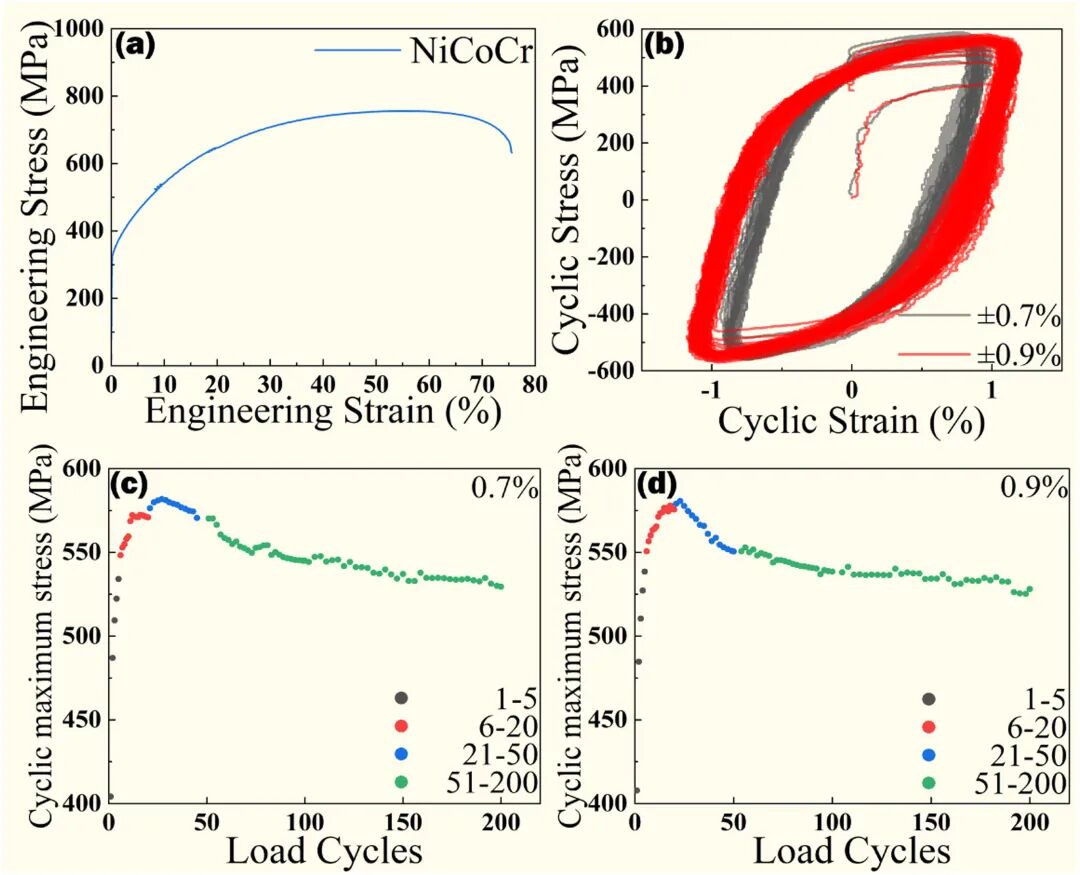

循环载荷下的力学响应行为

【研究成果】

① 晶体取向主导的位错演化路径

研究揭示了不同Taylor因子晶粒的循环变形特征:

-

M=2.3-2.8时,在循环过程中合金内部主要维持平面滑移阵列,整体层错结构清晰且稳定,宏观变现为持续的硬化;

-

M=2.8-3.2时,晶粒在50次循环后形成了由高密度位错区与低密度通道交错的异质结构,局部出现位错墙迹象;

-

M=3.2-3.6时,晶粒在200次循环后发展出高度组织化的高密度位错墙,并伴随显著的软化趋势。

这一结果明确了:晶体取向通过调控多滑移系统的激活数目与位错交互模式,决定了循环变形结构的复杂度。

低Taylor因子晶粒(M=2.34)在0.7%应变幅下的位错结构

中Taylor因子晶粒(M=3.06)的位错结构过渡行为

高Taylor因子晶粒(M=3.64)的位错墙形成机制

② 应变幅驱动的异质位错结构形成

在较高应变幅(±0.9%)下,ECCI观测到更为剧烈的位错演变,循环初期,位错以平面滑移为主,伴随明显的层错带形成。随着循环次数增加,部分晶粒中出现多滑移体系协同作用,形成高密度位错区与宽阔的低密度通道。尤其在高M晶粒中,位错密度最高可达4×1014 m-2,远超低M晶粒。这一显微结果表明,高应变幅不仅降低滑移激活的临界Schmid因子,还促进异质位错网络的形成,加速循环软化的发生。

低Taylor因子晶粒(M=2.34)在0.9%应变幅下的滑移行为

中Taylor因子晶粒(M=2.84)的应变幅依赖性结构演化

高Taylor因子晶粒(M=3.43)的高应变幅响应

③ 循环软化的定量物理模型

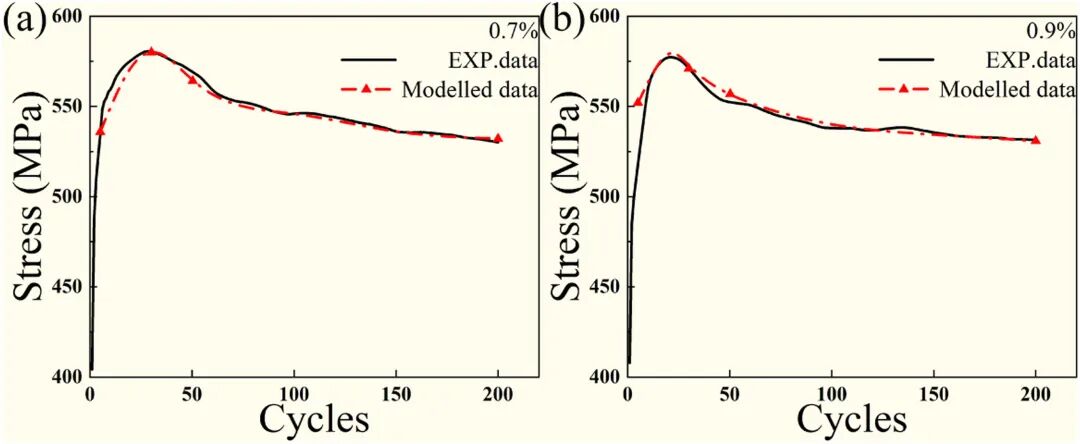

为了定量解释实验观测到的软化行为,团队建立了一个基于Taylor因子分布的本构模型,模型将晶粒划分为低M、中M与高M三类,通过加权求和描述整体强化效应。其中,低M晶粒持续硬化,高M晶粒因形成低密度通道而软化,两者竞争决定宏观循环响应,模型预测结果与实验应力曲线高度吻合,成功再现了CrCoNi合金在±0.7%与±0.9%应变下的“初期硬化-中期软化-后期稳定”的演化全过程。

位错演化的“累积应变-Taylor因子”调控机制

研究提出的模型与实验数据的循环应力响应验证

【总结与展望】

研究中采用包括原位ECCI在内的综合多尺度实验方法,系统地研究了应变幅值、循环次数和Taylor因子等因素对Cr-Co-Ni体系合金循环变形机制的耦合影响,这项工作深化了目前对于高/中熵合金体系疲劳机制的微观理解,且这一原位观测的研究思虑可进一步推广至其他高/中熵合金体系,为高性能的结构材料开发提供新的思路。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414