铜镜的制作和使用在我国具有悠久的历史,考古发现其最早出现于4000多年前齐家文化时期,至唐代,铜镜制作技术达到鼎盛时期。铜镜作为青铜工艺的一颗明珠,其形制多样、纹饰题材广泛、 制作精细,是研究当时人们艺术风格、制作技术及社会文化的重要实物。然而,由于大多数铜镜长期埋藏于地下,合金基体与埋藏环境中的水、可溶盐及微生物等会发生化学及电化学反应,铜镜出土时已腐蚀严重,研究其腐蚀特征是制定科学合理保护方案的必要前提。

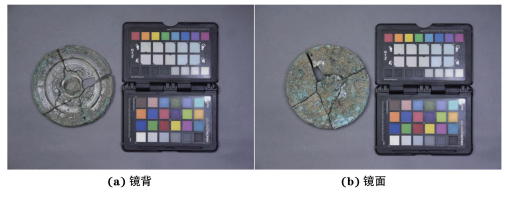

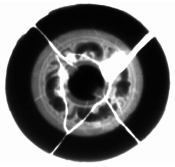

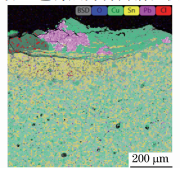

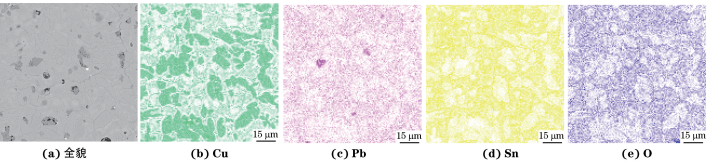

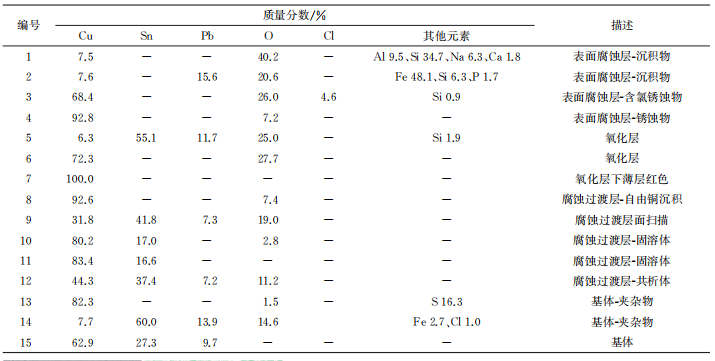

张予南等对比研究了17面汉代铜镜(出土于安吉上马山和临淄) 的腐蚀现象,发现不同埋藏环境中铜镜的腐蚀特征差异较大。上马山铜镜表面类似黑漆古,铜镜本体中α相优先腐蚀;临淄铜镜腐蚀严重,表面腐蚀产物为Cu2O和二价铜的碱式矿化物,铜镜本体中(α+δ) 相优先腐蚀。SARAIVA等对考古出土高锡青铜编钟的微观腐蚀结构进行了研究,发现埋藏或保存环境差异会导致不同的腐蚀模式。邹非池等对四川地区出土青铜器的选择性腐蚀现象及特征进行了分析,并发现了Cu2O与锡腐蚀产物、Cu2O与Cu2(OH)2CO3相互交替的“周期锈蚀现象”。张凯等运用电极电位差的理论对某高铅锡青铜工具中相的选择性腐蚀进行了探讨,指出电极电位较低的相会优先腐蚀。近年来,关于青铜器中自由铜沉积的现象屡有报道,对于自由铜的形成机理存在多种推测, 主要包括电化学腐蚀机理、反合金作用及α相的扩散相变理论等。基于铜镜本体与腐蚀特征研究的科学修复,是文物保护的有效保障。郑利平研究了重庆地区出土的明代铜镜,发现其表面酥粉锈主要为块铜矾,是重庆地区酸性大气环境中SO2侵蚀的产物。赵紫轩等将张家界市博物馆馆藏“漆古”铜镜按照残损情况划分为四类,系统阐述了四类铜镜的保护修复技术。马立治分析了我国古代铜镜的材质和形制特点,通过力学分析揭示其损坏机理,进而提出修复工艺的优化方案及关键实施步骤。 铜镜的腐蚀特征主要受铜镜本体制作工艺和出土环境影响,笔者采用X射线探伤仪、扫描电镜及能谱仪、金相显微镜及拉曼光谱仪等手段分析了保存于陕西历史博物馆的唐代瑞兽纹铜镜的本体及腐蚀产物,并在此基础上提出了科学可行的保护修复对策。 1. 1 试 样 该唐代瑞兽纹铜镜出土于陕西省西安市西郭(国五)M492墓地,现保存于陕西历史博物馆文物库房(详见图1)。该件瑞兽纹铜镜为圆形、直径10.6cm。厚 0.2 cm,镜缘宽2cm、厚1.0cm。铜镜破碎为五块,中间缺失一块,长期受埋藏和保存微环境影响,表面形成了多层腐蚀产物,可见绿色、浅绿色等锈蚀产物及泥土沉积物。采用原位无损分析结合局部碎片样品包埋后分析,研究铜镜基体及锈蚀特征。整个分析过程遵循“最小干预原则”,取样以不影响铜镜原貌及后期修复为前提。 图1 唐瑞兽纹铜镜宏观形貌 1.2 试验仪器及测试条件 采用超景深显微镜(KEYENCE VHX-600E)对铜镜表面形貌进行原位观察。 采用便携式X射线探伤仪Flatscan 27对铜镜内部缺陷进行检测,检测条件为管电压160kV,工作电流0.5mA。 在铜镜断裂处且不影响后续修复的部位取碎片样品包埋,依次采用500、1000、2000号砂纸打磨试样,然后用细绒布抛光,最后用3% (质量分数) FeCl3酒精溶液侵蚀,采用金相显微镜(奥林巴斯BX53M) 观察其微观组织和腐蚀情况。 采用美国PHENOM XL扫描电镜及能谱仪测试铜镜表面腐蚀产物成分,检测条件为加速电压15kV,工作距离5mm,高真空条件,探头模式为背散射。 采用法国Jobin Yvon(LabRAM HR Evolution)拉曼光谱仪对铜镜表面锈蚀物进行表征。检测条件为固体激光器(最大功率50mW),能量设定为最大功率的3.2%~5%,光栅600刻线,光斑尺寸1μm,物镜50×长焦,采集时间3~5s,累积次数2~5次,光谱采集范围100~4000cm-1。 2. 1 超景深显微观察 由图2可见,镜背表面多处存在细小裂隙,表面绿色、浅绿色及红色锈蚀产物层层叠加,锈蚀区域结构疏松。镜面绿色锈蚀产物较浅绿色锈蚀产物结构致密。 图2 铜镜的超景深显微照片 2.2 X 射线探伤检测 由图3可见,该铜镜呈现典型铸造工艺特征,镜钮周边等距分布四组瑞兽纹单元,四只瑞兽围绕镜钮一圈;镜缘明显厚于铜镜中央纹饰区域;腐蚀区域可见明显金属流失现象,局部腐蚀后残留金属基体较薄,多处存在细小裂隙。 图3 铜镜的X射线探伤照片 2.3 显微组织 由图4可见,铜镜长期受埋藏及保存环境影响,形成了多层结构,自表及里依次为:表面腐蚀层、氧化层、自由铜沉积层、腐蚀过渡层及铜镜基体。其中,表面腐蚀层主要由绿色锈蚀产物与泥土沉积物构成;氧化层呈棕红至深褐色,整体结构较为致密;其内侧可见红色薄层,判定为自由铜沉积物。腐蚀过渡层与基体呈渐变过渡,显微组织显示(α+δ) 共析体相发生选择性腐蚀,电解液渗入导致共析体氧化发黑,α相则保存相对完整。腐蚀过渡层中局部铅颗粒腐蚀后形成的孔隙中充填有红色物质,成分与自由铜沉积层相似。基体为典型铸造组织,可见(α+δ)共析体中分布条带状或岛屿状的α固溶体相,铅颗粒呈游离态分布于晶内及晶界,并伴有气孔、微裂纹及夹杂物等铸造缺陷。 图4 铜镜的显微组织 2.4 扫描电镜-能谱分析 由图5、图6及表1可见:试样表面腐蚀层主要元素为Cu、O、Pb、Cl、Al、Si、Na、Fe,主要由黏土沉积物、二价态铜腐蚀产物及铅腐蚀产物构成,局部区域存在含氯腐蚀产物。氧化层主要成分为铜与锡的氧化物,其下方红色薄层为自由铜沉积层。腐蚀过渡层中可见铅腐蚀后形成的孔洞,内部充填自由铜或氧化亚铜(Cu2O);该区域锡质量分数显著升高至41.8%(基体锡质量分数27.3%)。 图5 铜镜的面扫描主要元素分布 图6 铜镜 基体 面扫描全貌及主要元素分布 表1 铜镜的成分分析结果 SEM-EDS 铜镜基体为高锡青铜,含Cu62.9%(质量分数,下同) 、Sn27.3%、Pb9.7%,α固溶体相中含Cu量较高,(α+δ)共析体相中含Sn、O量较高;铅颗粒以游离态分布且多数未腐蚀,尺寸差异显著;其中夹杂物较多,经检测主要为硫及铁的化合物。 2.5 拉曼光谱分析 结合扫描电镜能谱分析,通过拉曼光谱对铜镜表面锈蚀物成分进行表征。结果表明:表层绿色锈蚀物特征峰位于182cm-1、270cm-1、354cm-1、432cm-1、534cm-1、716cm-1、1100cm-1、1369cm-1、 1492cm-1、3381cm-1,确认为孔雀石;表面白色含铅物质在439cm-1、978cm-1、1157cm-1处出现特征峰,判断为硫酸铅;表面浅绿色锈蚀物特征峰位于121cm-1、359cm-1、452cm-1、511cm-1、819cm-1、914cm-1、974cm-1、3349cm-1、3435cm-1,应为氯铜矿。采用拉曼光谱仪进一步对局部铅腐蚀孔洞中的红色物质进行检测,其拉曼谱在150cm-1、223cm-1、425cm-1、628cm-1处出现特征峰,判断铅腐蚀孔洞中除填充有自由铜之外,局部还存在赤铜矿。 3.0 腐蚀特征分析 该铜镜长期受埋藏环境及保存环境影响,形成了多层次的腐蚀产物,表面腐蚀层主要为孔雀石、少量硫酸铅,局部存在氯铜矿。氧化层主要为Cu及Sn的氧化物。氧化层下薄层红色物质为自由铜沉积,铜质量分数高达100%,同时,在腐蚀过渡层中局部铅腐蚀后留下的孔洞中检测到自由铜或赤铜矿。关于自由铜晶粒形成的机理存在不同的观点:一是认为其形成过程遵循电化学腐蚀机理,即青铜器发生电化学腐蚀时,(α+δ)共析体相优先腐蚀,铜溶解为Cu2+进入腐蚀介质,电化学作用使Cu2+重新得到电子而作为自由铜晶粒沉积在青铜基体的孔洞、裂隙等区域;二是认为其形成源于反合金作用,(α+δ)共析体内的锡被氧化而残留铜或铜和氧化铜的共晶体;三是认为自由铜晶粒是铜锡合金扩散相变所致。该铜镜中自由铜晶粒的分布特征显示其形成符合电化学腐蚀机制,主要富集于(α+δ) 共析体锈蚀区域。其典型形貌表现为:呈球状或团块状充填于铅相腐蚀空位及铸造缩孔、气孔等缺陷区域;部分替换了共析体原相位置;呈蜿蜒细条纹状分布于腐蚀过渡层。 腐蚀过渡层中(α+δ)共析体相腐蚀氧化后变成黑色,氧质量分数11.2%,明显高于α固溶体相;α固溶体相呈亮黄色的条带状或岛屿状,整体保存较好,氧质量分数为0或2.8%;可见腐蚀过渡层中(α+δ)共析体相优先腐蚀。在电化学反应中,电极电位差越大,越容易优先发生反应,且反应越完全。铜镜基体主要组成元素为Cu、Sn、Pb,其中Pb的标准电极电位(E°) 最低,最易发生腐蚀,这与铜镜显微形貌中观察到铅最先腐蚀现象一致。基体金相组织中α固溶体相和(α+δ)共析体相主要由Cu、Sn以不同比例组合而成。经检测,腐蚀过渡层中α固溶体相含Cu83.4%、Sn16.6%,(α+δ)共析体相含Cu44.3%、Sn37.4%、Pb7.2%、O11.2%,共析体相中Sn含量明显高于Cu,这也与共析体相发生腐蚀导致Cu流失有关。综合图6的面扫描Cu、Sn元素分布图,α固溶体相中含Cu量较高,(α+δ)共析体相中含Sn量较高,推测该件铜镜基体中 E°(α) >E°(α+δ),(α+δ)相作阳极,优先腐蚀。 青铜器物的腐蚀特征不仅与器物本体材质有关,还与其埋藏环境(主要为土壤环境)及保存环境 (主要为博物馆库房环境) 密切相关。一般来说,在相对适宜的环境中(如适温、低湿、无有害气体等),青铜器锈蚀层可长期保持稳定,因此该件铜镜锈蚀产物的主要影响因素为埋藏环境。张予南等对17面出土于安吉和临淄的汉代铜镜的腐蚀现象进行了比较分析,发现高锡铜镜在不同的环境中存在α或δ相优先腐蚀。如安吉铜镜的表面保存较好,铜镜中α相优先腐蚀,出土地土壤主要为潮土、黄壤和红壤,pH为4.0~5.5;临淄铜镜的表面腐蚀较严重,铜镜中(α+δ)共析体相优先腐蚀,出土地土壤主要为褐土。这件铜镜出土于陕西省西安市东郊,该地区土壤主要为褐土,与临淄铜镜出土地土壤类型一致,该铜镜同样表现为(α+δ) 共析体相优先腐蚀。褐土具有明显黏化和钙化过程,CaCO3分布于土壤不同层次,铁的游离度较高,pH为7.0~8.2。铜镜埋藏环境偏中性及碱性,腐蚀介质主要为氧气、水、二氧化碳及少量氯。腐蚀过程应为:铜镜本体中Cu与环境中的氧气和可溶盐发生反应生成Cu+、Cu2+,随后与土壤中溶解的CO32-反应生成Cu2 (OH)2CO3,并逐渐在铜镜表面富集。在含氯环境中,Cu、Cl、H2O和O2,可发生系列反应生成Cu2(OH)3Cl,Cu2(OH)3Cl为青铜器中有害锈 “粉状锈”的主要成分,结构疏松,扩散性强,在适宜的条件下会导致锈蚀反应逐渐向内、向周边扩散,最终导致青铜器基体溃散。 4.0 保护对策 根据该件铜镜的腐蚀特征,建议对其进行清理除氯、粘结补全、缓蚀、作色及封护等修复处理。首先进行清理除氯,采用物理方式(手术刀、竹签等)结合化学方式(乙二胺四乙酸二钠盐水溶液、双氧水等)进行处理。不影响铜镜纹饰等表面形貌的孔雀石、赤铜矿等较稳定的锈蚀产物可予以适当保留,但氯铜矿应彻底清除,并进行除氯处理,避免铜镜持续腐蚀。对断裂碎片进行粘结,残缺部分采用快速铜环氧树脂胶棒进行补全,并依据铜镜整体纹饰、文献资料或同类型铜镜,用刻刀雕刻以补全纹饰。随后,可采用3%苯并三氮唑乙醇溶液对铜镜进行缓蚀处理,以提高其抗腐蚀能力。缓蚀结束后,将矿物颜料、虫胶漆和无水乙醇按适当比例调和,以点、弹和绘等方式对补全区域进行作色,使其与周边区域衔接自然。最后,为有效减缓保存环境中有害物质对铜镜的影响,也可采用2%(质量分数) ParaloidB72丙酮溶液对铜镜进行封护处理。近年来研究显示,封护材料可能会导致作色颜料色泽改变,因此,在实施保护修复前,需针对该件铜镜开展小范围模拟试验,并依据试验结果优化修复工艺流程,以确保修复措施的可控性及效果的最终呈现。修复完成后,铜镜保存在文物库房或展出时,应控制保存环境的湿度,尽量减少与O2、CO2和H2O,尤其是氯化物的接触。 5.0 结论 该件唐瑞兽纹铜镜为高锡青铜,化学成分(质量分数) 为Cu62.9%、Sn27.3%、Pb9.7%。基体呈典型铸态组织,以(α+δ)共析体为基相,其间分布不规则条带或岛屿状α固溶体相,浅灰色铅颗粒以游离态分布于晶内及晶界,并存在气孔、微裂纹及夹杂物等铸造缺陷。 铜镜受埋藏环境影响发生显著腐蚀,局部腐蚀导致镜体变薄,并产生表面微裂隙。铜镜自表及里 形成多层腐蚀产物,表面腐蚀产物主要为孔雀石、硫酸铅及氯铜矿。基体金属的腐蚀呈现明显相选择性,其中铅及(α+δ) 共析体相较α固溶体相优先发生腐蚀。这一腐蚀特征与其埋藏环境存在显著相关性。 在对铜镜保护修复时,建议对其进行清理除氯、粘结补全、缓蚀、作色及封护等修复处理。关键是清理除氯或者对有害锈进行转化和稳定,避免因氯铜矿等有害锈的影响导致铜镜持续发生腐蚀。此外,应控制铜镜保存或展出环境,稳定而干净的环境,是铜镜安全保存的必要前提。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414