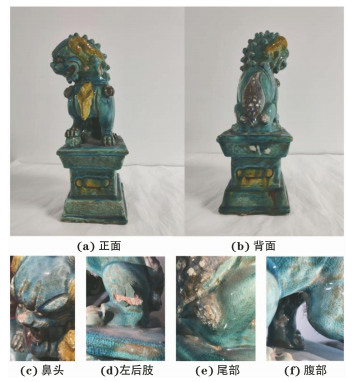

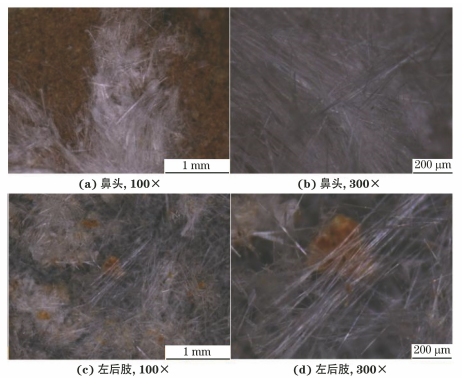

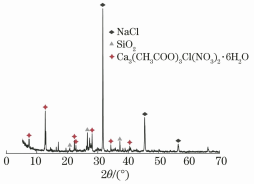

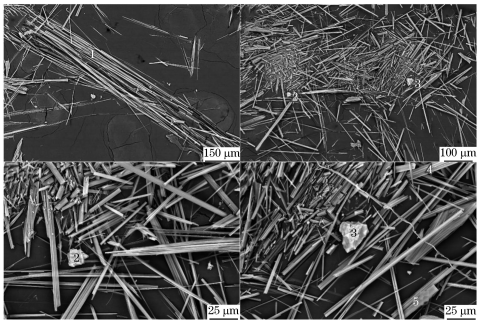

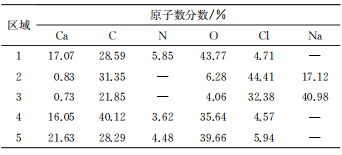

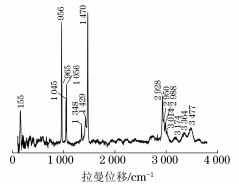

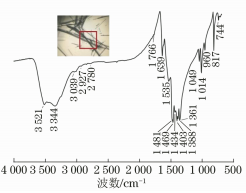

1 试 验 1. 1 试 样 清素三彩釉陶狮子现藏于河北博物院,存放在库房的木质囊匣中。器物整体结构完整,陶胎质地,表面施黄、蓝釉,通体高34cm。由图1可见:器物表面有一层玻璃态蓝色釉层,釉层在烧制过程中出现较为明显的开片,狮子鼻头部位损坏尤为严重,絮状结晶物大量析出,撑破了胎体结构,导致胎体开裂脱落,左后肢外侧、尾巴等部位均出现明显的釉层脱落,器物表面局部位置如腹部析出大量肉眼可见的白色絮状结晶盐,器物整体外观形貌受到严重损害。 图1 清素三彩陶狮的整体及局部照片 1.2 试验方法 选用Smartzoom5超景深视频显微镜(OM) 观察试样的表面形貌。测试条件设定为原位观察,以最大程度保留样品的原始状态,避免因样品转移等操作对观察结果产生干扰,从而获取最真实的微观形貌信息。 采用配备了先进LYNXEYEXE-T探测器的布鲁克BrukerD8Advance X射线衍射仪(XRD) 对试样表面的物相进行分析。测试条件为:电流40mA,电压40kV,扫描范围3°~70°。 采用配有OxfordX-Max50能谱仪的FEIQuanta 650FEG场发射环境扫描电子显微镜(SEM-EDS)对试样进行微观分析,为了提高试样的导电性和清晰度,在其表面喷镀一层厚15~20nm的金膜,喷金后在高真空模式下进行微观形貌观察和化学元素分析,加速电压20kV,工作距离10mm,能谱分析时采集时间约为60s。 采用HORIBA LabRam HR800 Ev共焦显微拉曼光谱仪确定试样中物质的分子结构和成分。采用50×物镜,采集时间60s,累积2次,光栅1800,仪器分辨率2cm-1。采用单晶硅片校准,光谱测试范围50~3800cm-1;搭配473nm激光。 采用NicoletiN10MX傅里叶变换显微红外光谱仪(Micro-FTIR) 鉴定试样的化学成分。测试条件设定为透射模式,测量范围为675~4000cm-1,分辨率为8cm-1,扫描次数16次,采集时间3s。 2 结果与讨论 2. 1 超景深显微镜观察 取陶狮脱落的鼻头陶胎放置在超景深视频显微镜下进行观察。由图2可见浅黄色的釉陶本体和白色绒毛状的结晶盐,进一步放大可见白色绒毛状结晶盐由极为细小的白色针状物组成;左后肢釉层表面的白色针状结晶盐主要呈现不规则的簇状或平行的纤维状聚集形态,直径约为1μm,长度可达几百微米,甚至在部分区域能够达到1~2mm,这种特殊的微观形貌为后续分析结晶盐的形成机制提供了重要线索。 图2 陶狮不同部位表面白色结晶盐的微观形貌 2.2 X 射线衍射分析 利用布鲁克 BrukerD8 AdvanceX射线衍射仪对陶狮左后肢脱落釉层表面附带的白色绒毛状结晶盐(样品 1 号) 的主要化学成分进行检测 分析,结果表明其含有37%( 质 量 分 数,下 同) Ca3 (CH3COO)3Cl(NO3)2· 6H2O、46%NaCl和17%SiO2,见图3。其中,有机酸钙盐Ca3(CH3COO)3Cl(NO3)2·6H2O的形成机制较为复杂,它是由挥发性有机酸与陶胎中的可溶性盐发生化学反应形成的,在国外被称为Thecotrichite。WAHLBERG等采用多种先进 的分析方法,对Thecotrichite的分子式进行了精确确认,最终确定为Ca3(CH3COO)3Cl(NO3)2·6H2O。吴娜等 在研究“汉并天下”瓦当表面结晶盐的成分时也发现这种有机酸钙盐。 图3 白色结晶盐的X射线衍射谱图 2.3 扫描电镜-能谱分析 由图4可见:结晶盐主要呈现针状聚集态,这与文献报道的Ca3(CH3COO)3Cl(NO3)2 ·6H2O形貌一致;继续放大可见除了针状聚集态,还出现少量块状形态(见位置2和3),放大1000倍后可见块 状结晶盐呈不规则形状。 由表1可见:针状聚集态结晶盐(位置1) 主要由Ca、C、N、O、Cl组成,推测主要为有机酸钙盐Ca3(CH3COO)3Cl (NO3)2·6H2O;呈现不规则块状的结晶盐(位置2、3) 主要含有Cl、Na、C元素和少量Ca、O元素,推测其主要为氯化钠,可能含有微量碳酸钙。SEM-EDS结果进一步验证了结晶盐中NaCl的存在。 图 4 白色结晶盐的SEM形貌及能谱位置 表1 白色结晶盐的能谱分析结果 2.4 激光共聚焦显微拉曼光谱分析 为了进一步验证析出物中有机酸钙盐的存在,采用激光共聚焦显微拉曼光谱对白色絮状结晶盐进行拉曼光谱检测。取陶狮左后肢脱落釉层表面附带的白色绒毛状结晶盐进行试验,由图5可见,白色针状结晶盐拉曼谱图中特征峰的拉曼位移与文献报道的Ca3 (CH3COO)3Cl(NO3)2·6H2O的拉曼谱图一致。更加验证了XRD的分析结果,确认白色针状结晶盐中存在有机酸钙盐 Ca3(CH3COO)3Cl(NO3)2·6H2O。 图5 白色结晶盐的拉曼光谱图 2.5 傅里叶变换显微红外光谱分析 如图6所示,1535cm-1、1481cm-1、1403cm-1处的吸收峰来源于乙酸根中C=O键的伸缩振动,1361cm-1、1049cm-1、1014cm-1处的吸收峰主要因乙酸根-CH3基团中C-H键的弯曲振动产生,960cm-1处的吸收峰由乙酸根中C-C键的伸缩振动引起,744cm-1处的吸收峰由C-O键的弯曲振动产生;3521~3344cm-1间出现的宽峰是由于结晶水中O-H键的伸缩振动、1639cm-1处是结晶水中O-H键弯曲振动产生的吸收带;1388cm-1和817cm-1处是NO3的特征吸收峰。红外光谱图进一步印证了白色绒毛状析出物中含有有机酸钙盐,这为全面了解结晶盐的化学结构和性质提供了重要依据。 图6 白色结晶盐的红外光谱图 2.6 讨论 拜恩最早在贝壳等碳酸盐物体上发现有机酸对博物馆藏品的腐蚀,物体表面呈现一层类似白色霜物质,这种腐蚀病害称为“拜恩病”。这种白色霜类物质均为有机酸钙盐,回顾以往有关有机酸钙盐的报道,其分子组成复杂多样,通常需采用 多种 检 测 方 式 相 互 佐 证 确 定。早在1997年,GIBSON等在存放在木质橱柜中的埃及石灰石浮雕上发现一种直径为3μm、长2cm的纤维状晶体,通过多种分析方法对结晶盐进行分析检测,并将其称作“thecotrichite”,主要由钙、醋酸盐、氯化物和硝酸盐离子组成,计算得到分子式为Ca2.95(CH3COO)2. 91Cl0. 97(NO3)2.03·6. 55H2O,最终简化为Ca3(CH3COO)3Cl(NO3)2·7H2O,但分子中结晶水含量仍未准确测定。WAHLBERG等在德国巴登符腾堡州立博物馆藏的一件釉面陶质文物背面同样发现白色绒毛状析出物,并准确测出分子式为Ca3 (CH3COO)3Cl(NO3)2·6H2O。吴娜等对中国国家博物馆藏“汉并天下”瓦当表面的白色析出物进行检测,同样发现白色绒状结晶盐是Ca3 (CH3COO)3Cl(NO3)2·6H2O,这进一步证实了thecotrichite的分子组成。除此之外,PATERAKIS等在陶瓷文物上发现了有机酸钙盐Ca(CH3COO)Cl·5H2O和Ca(CH3COO)2·0.5H2O,BETTE等探讨了两种有机酸盐Ca3(CH3COO)4(HCOO)2·4H2O和Ca(CH3COO)(HCOO)·H2O。 综上所述,文物表面复杂多样有机酸钙盐的形 成大多与所处环境有关。而大多受有机酸钙盐析出 物侵害腐蚀的文物都储藏在木质文物柜或者木质囊 匣中,因此推测木质材料可能会释放酸性气体。GIBSON等对橡树、桦树、柚木、胡桃木等的pH进行测定,发现木材pH与其内部游离的乙酸或甲酸含量有关,将木材样本放置在密闭环境中通过被动采样器测试微环境的醋酸和甲酸蒸汽浓度,发现酸性蒸汽浓度与木材本身的pH以及其所处环境的温湿度密切有关。另外,研究人员还发现多孔石灰石优先从空气中吸收甲酸蒸汽。荆海燕等发现博物馆展柜中乙酸气体质量浓度高达1018.9μg/m3,这是导致悬挂在展柜展板上汉代瓦当表面出现白色针状析出物的关键原因。李沫等发现木质旧囊匣中存在乙酸、丁酸、戊酸、己酸等有机酸,其中乙酸含量最高。 以上研究结果均表明木质柜架和木质囊匣等是文物产生有机酸钙盐腐蚀的酸性来源。据调查该清代素三彩陶狮文物自拨交到河北博物院后就保存在 库房旧制的木质囊匣中,这为釉陶文物接触酸性气氛提供了可能。而釉陶文物本体所含可溶性盐也是最终形成有机酸钙盐不可缺少的因素。可溶性盐的 来源很多,烧制陶胎的黏土中可能含有杂质携带Ca2+;文物入藏前可能受埋藏环境的影响,从土壤或者地下水中吸收了Ca2+ 、Na+、Cl-和NO3-等;沉降在文物表面的灰尘也有可能携带大量Ca2+ 、Cl-和 NO3-。这些可溶盐离子积聚在陶胎的疏松结构内,会在陶质文物上反复结晶-解析;陶质样品含盐量越高,酥粉就越快,可溶性盐离子与醋酸蒸汽缓慢发生化学反应,从而生成新的有机酸钙盐。这种新生成的盐类会随着温湿度的变化不断溶解重结晶,结晶盐沿着文物胎体的孔隙不断上升,通过毛细作用在文物表面析出。这件釉陶文物表面釉层在烧制过程中出现开片现象,微小的缝隙为结晶盐析出提供更多可能。结晶盐析出的过程会破坏胎体微结构,降低陶体的强度,撑破釉层,从而导致釉陶文物出现釉层开裂、胎体酥粉的病害。 3 结论与建议 清代素三彩釉陶狮表面的白色析出物主要由极为细小的白色针状物组成,这些针状物呈现不规则的簇状或平行的纤维状聚集形态。采取五种 检测手段对样品进行分析,结果相互印证,确定白色针状物的主要成分为有机酸钙盐 [Ca3(CH3COO)3Cl(NO3)2·6H2O] ,这是一种典型的在酸性环境中形成的有机酸钙盐。它是引起这件馆藏清代素三彩狮子釉陶文物出现釉层脱落、胎体酥粉的关键因素。而促进有机酸钙盐形成的酸性氛围来自于木质橱柜和木质囊匣释放的酸性蒸汽,查阅文献发现有机酸不仅腐蚀石质和陶器等碳酸盐类文物,对于金属文物也有严重的侵害腐蚀。因此在文物预防性保护中,不仅要关注文物储存环境的温湿度变化,还要注意防范酸性气氛。依照研究数据建议清代素三彩陶狮首先要脱离木质囊匣,然后制定合理的脱盐和保护修复方案,最大程度地延缓文物的损坏进程。 作者: 徐云彦1,雷 静1,王克青2.3 工作单位: 1. 河北博物院 2. 中国国家博物馆 3. 金属文物保护国家文物局重点科研基地(中国国家博物馆) 来源:《腐蚀与防护》2025年9期

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414