第一作者:邢宇杰 通讯作者:陈 威、张金钰 通讯单位:西安交通大学金属材料强度全国重点实验室 DOI: 10.1016/j.jmst.2024.08.048

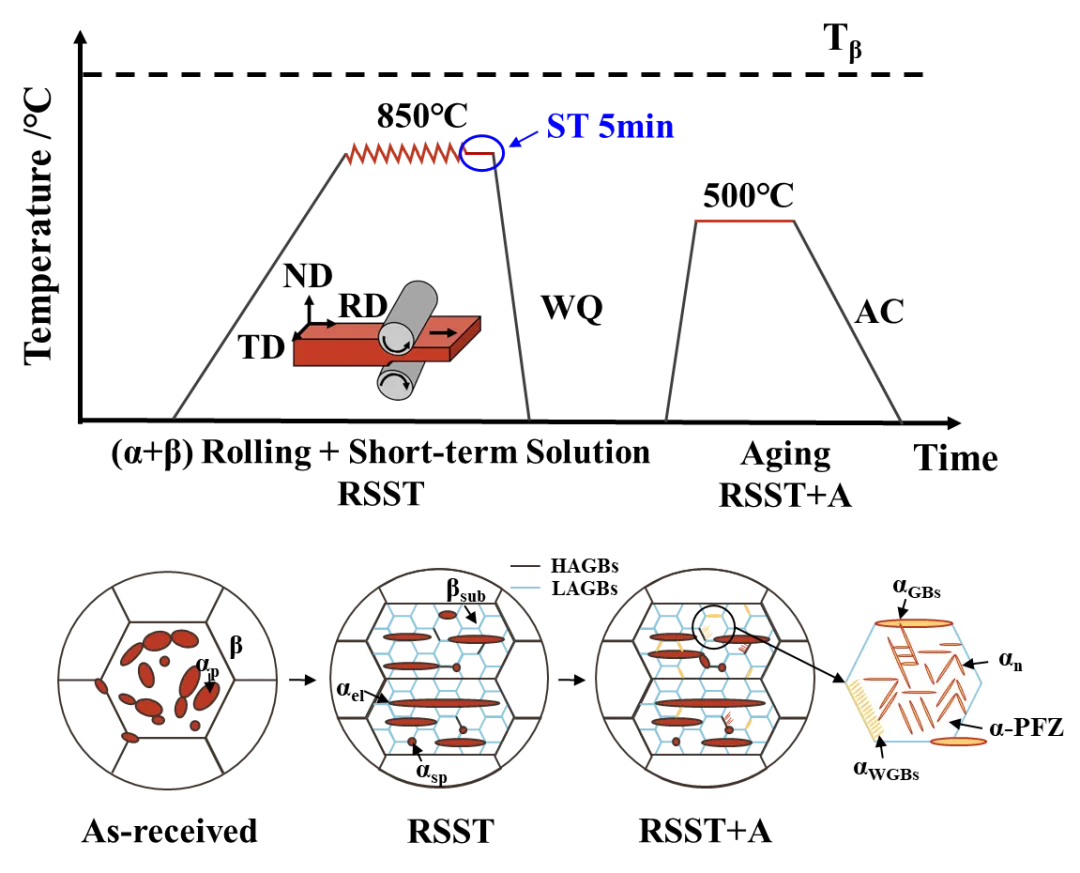

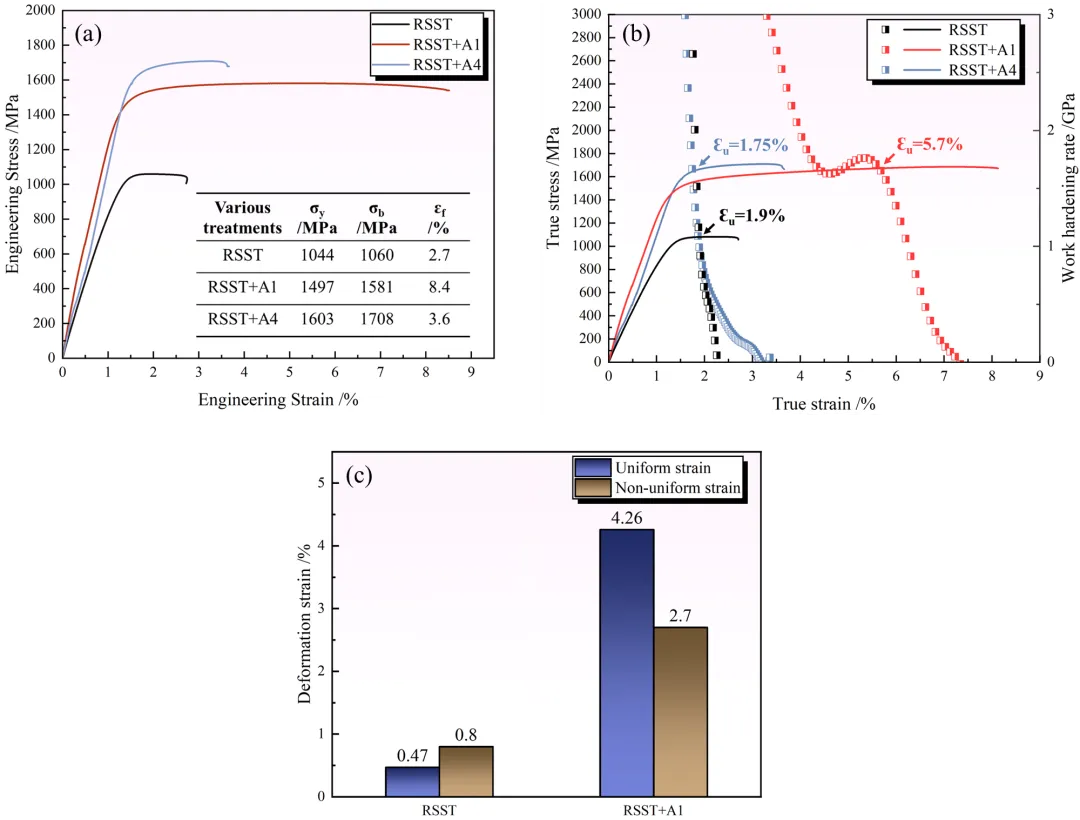

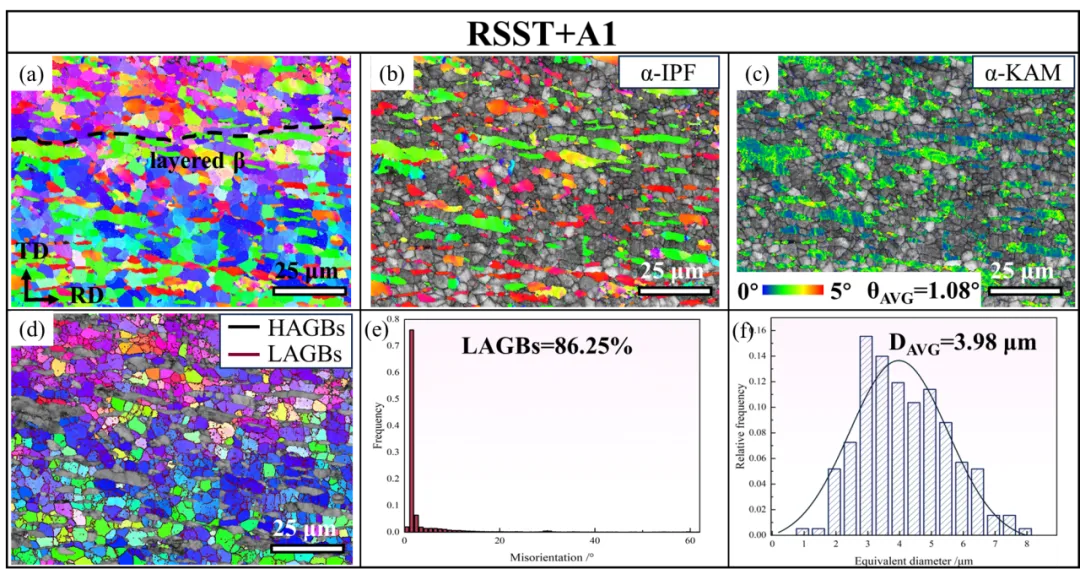

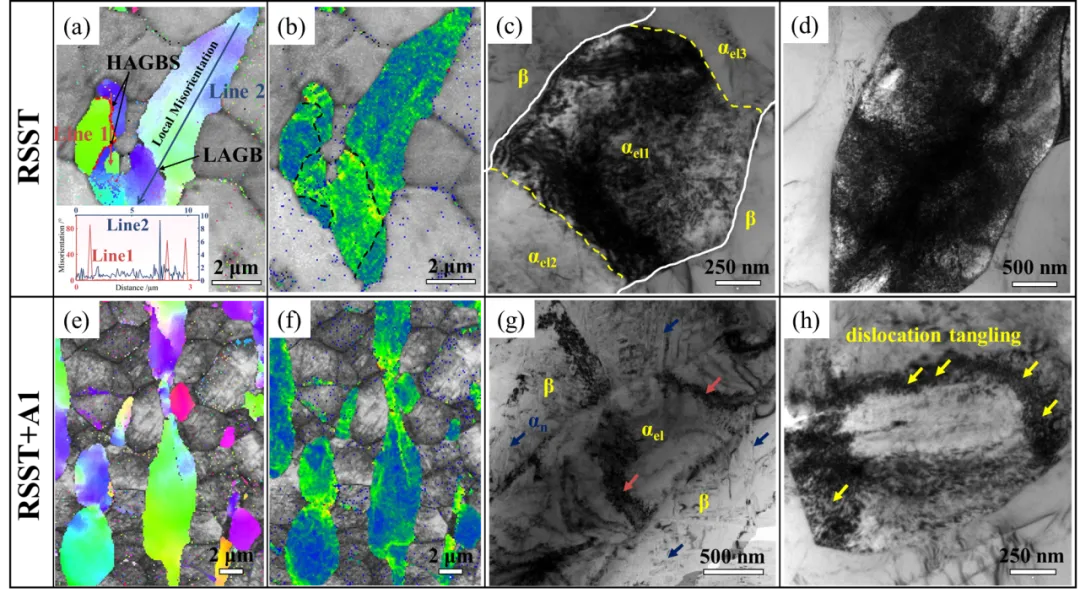

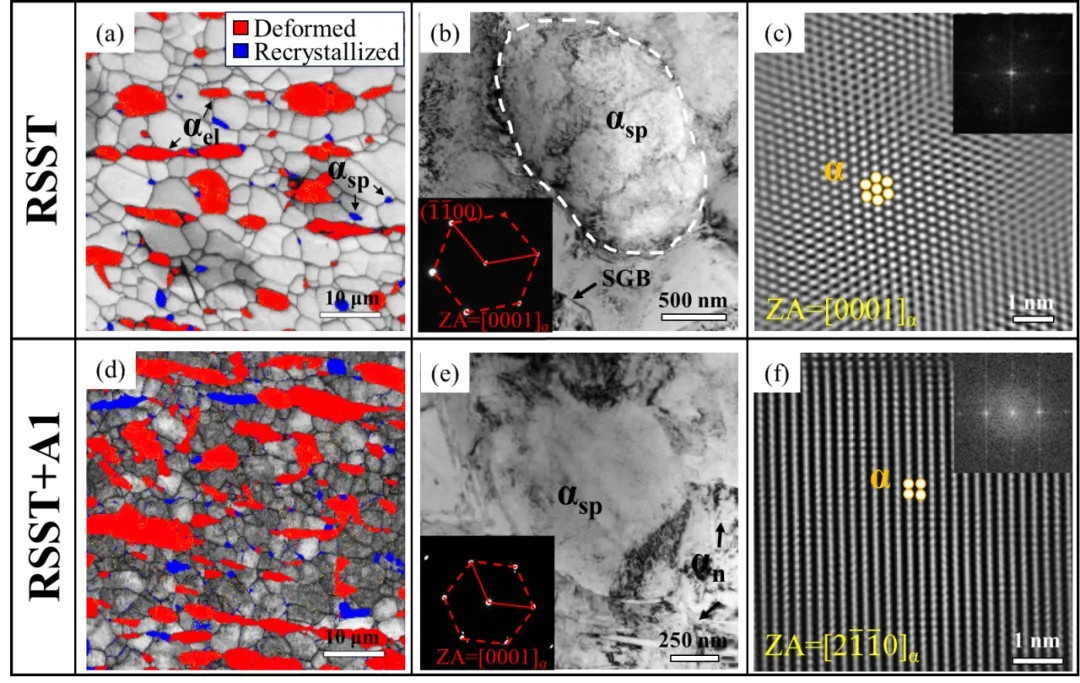

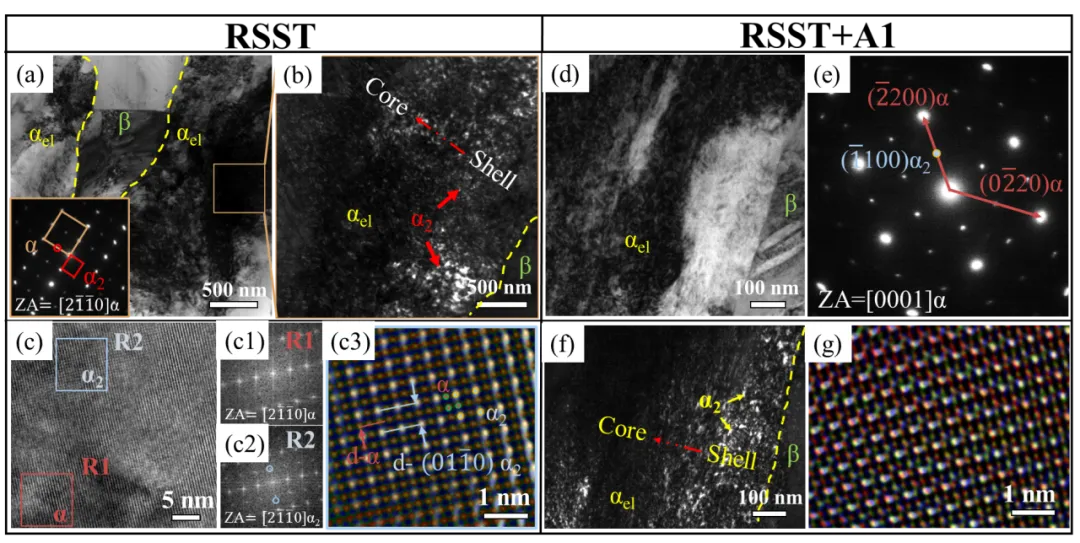

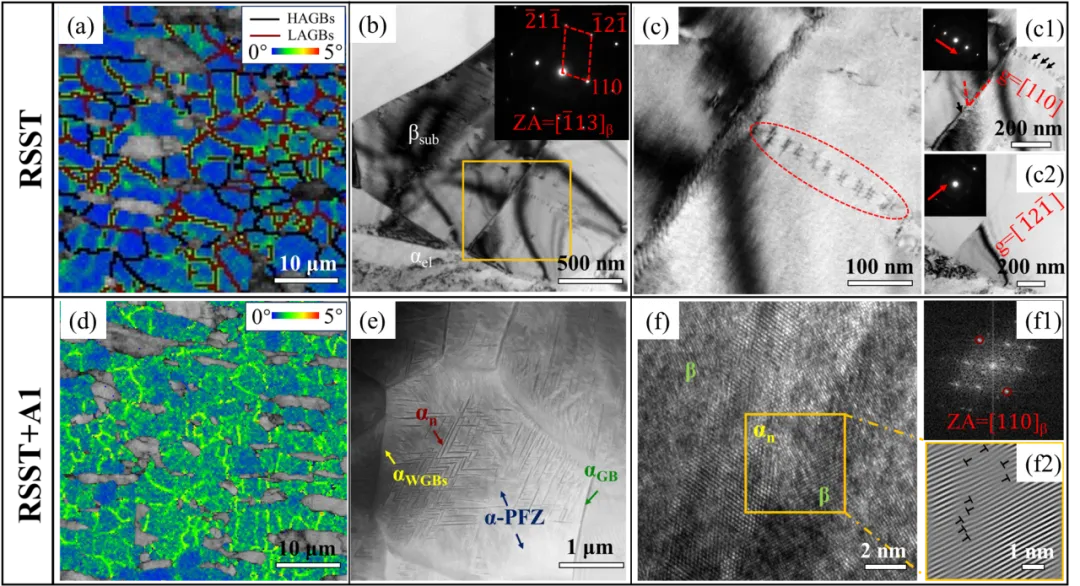

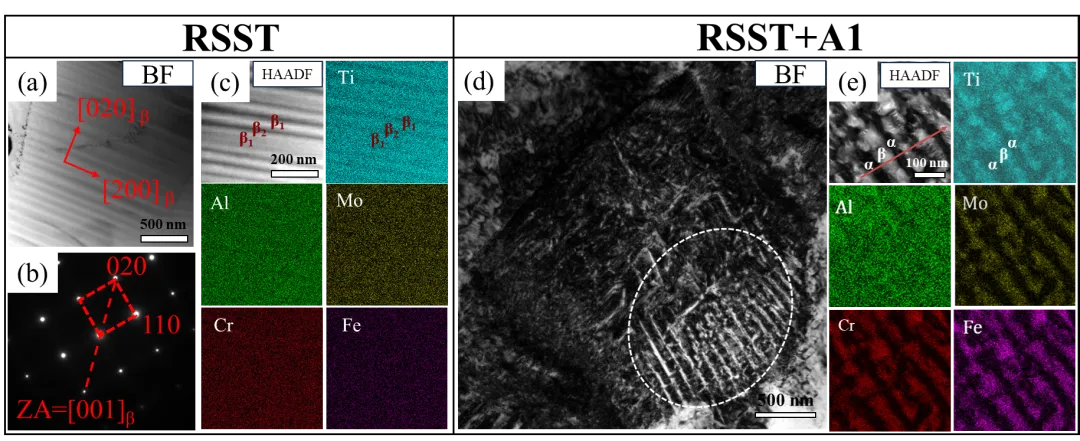

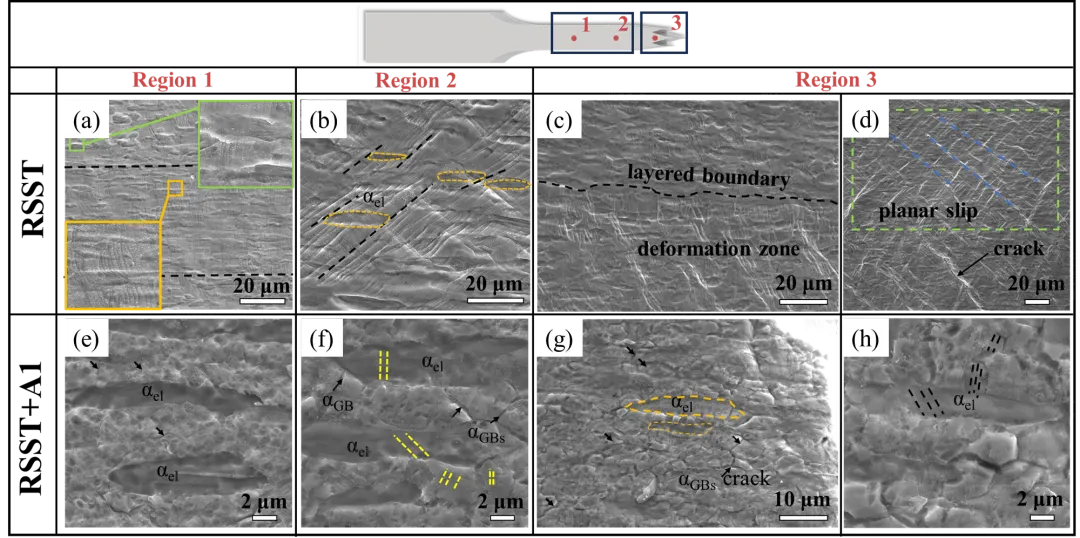

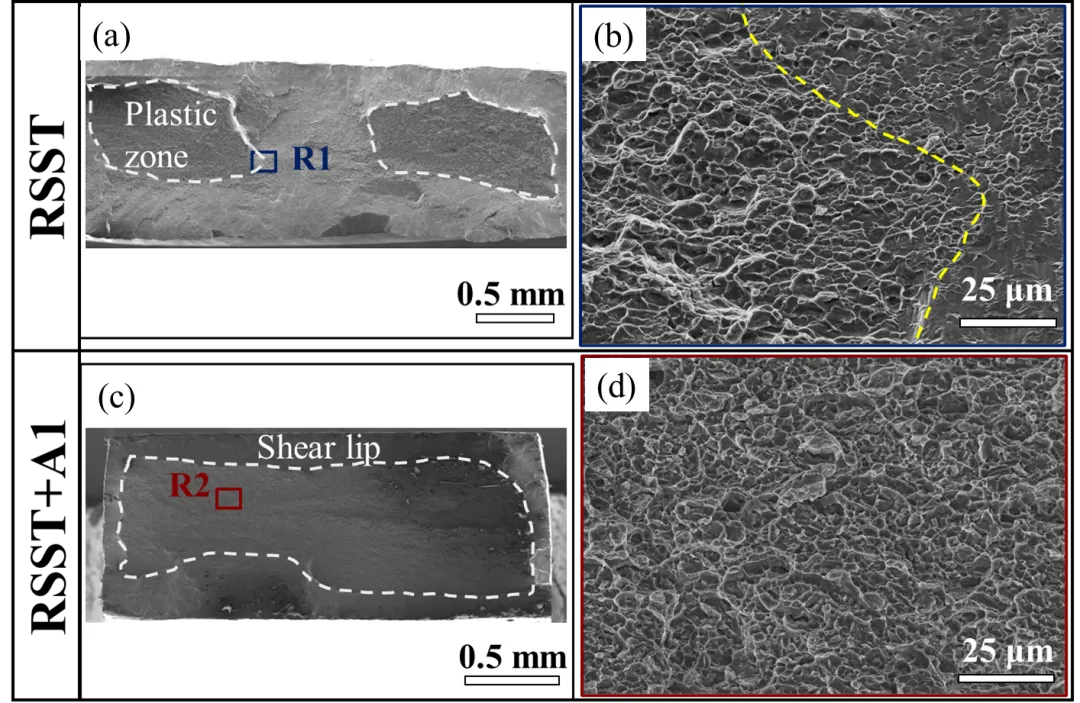

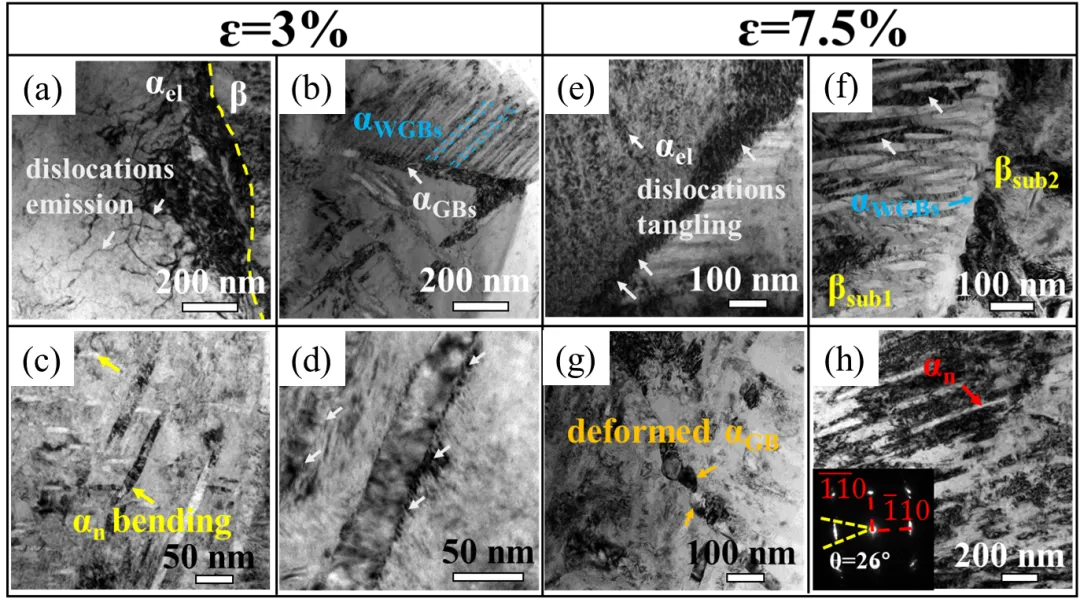

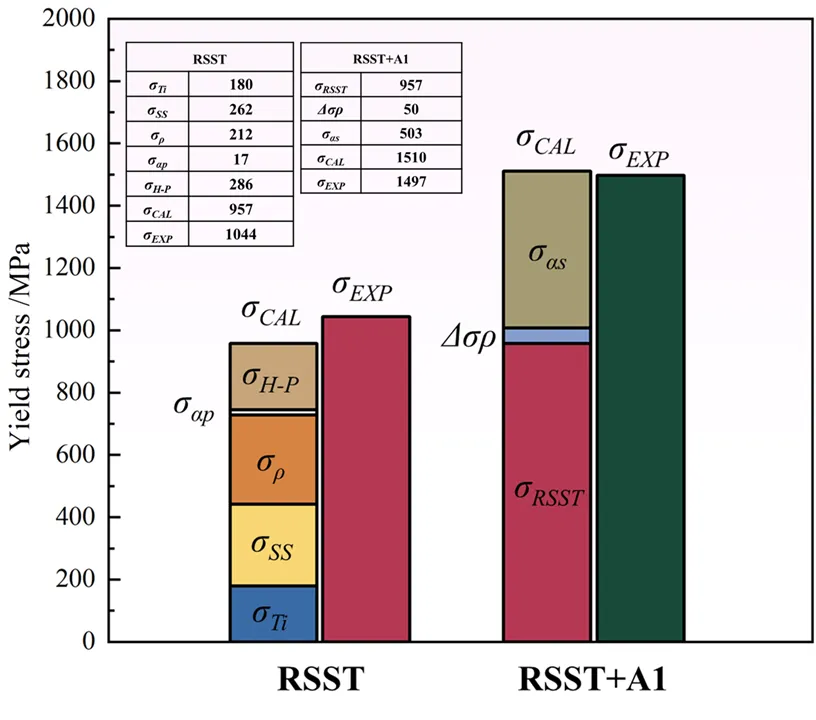

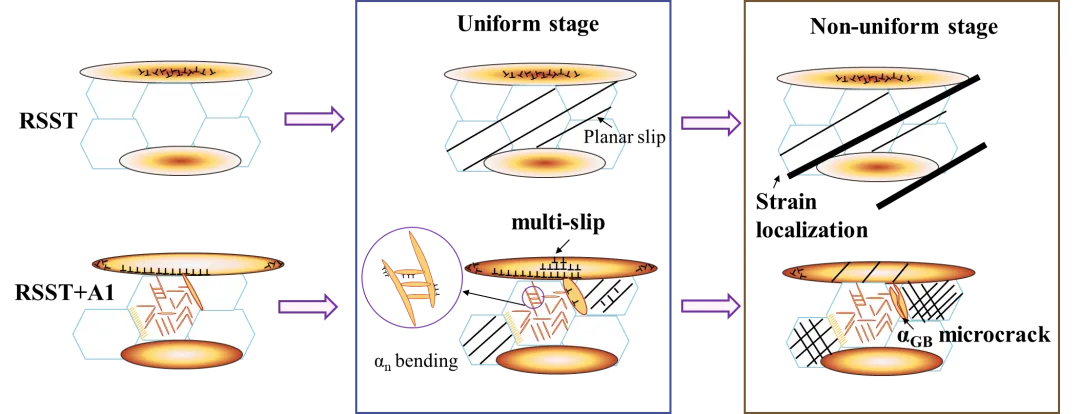

01 全文速览 本研究提出了一种高强钛合金强度-塑性协同提升策略,设计钛合金热轧短时固溶工艺,引入多形态初生α和β亚晶结构,并在后续时效过程中亚晶界介导形成多层级α析出相组织。这一方法有效地提升了钛合金的强度和形变协调性,获得的抗拉强度达到1581MPa,并匹配8.4%的延伸率,突破了析出强化损失材料塑性的传统范式。 02 研究背景 钛合金由于具有高比强度、优异的淬透性和硬化能力,是新型高强结构材料的理想选择。通常,从β母相中析出次生α相(αs)产生析出强化是提高钛合金强度的主要手段。αs析出相的形态、尺寸和体积分数可以通过热机械加工和热处理来调控,以提高钛合金的整体强度。然而,强度和塑性之间的倒置矛盾通常导致塑性随强度增加而下降。因此,克服这一矛盾对确保钛合金在高强度水平下的安全服役至关重要。 03 本文亮点 我们设计了一种“热轧+短时固溶+时效”独特工艺,利用亚晶界的本征位错特性与时效α相的形态分布继承性强相关特点,在钛合金中引入由β亚晶介导析出的多层级次生α析出结构。这种异构组织通过α相的层级分布产生动态应变配分,显著减少了相界面处的应力集中,成功增强软相/晶粒,获得了与硬结构相容的塑性,有效阻止了应变局域化,在析出强化型合金中实现了强塑性的协同提升。 04 图文解析 图1基于“热轧+短时固溶+时效”工艺的微观结构演变 图2 RSST、RSST+A1和RSST+A4样品的室温拉伸性能:(a)工程应力-应变曲线。插图详细列出了拉伸数据;(b)(a)图对应的真应力-应变和加工硬化率曲线;(c)RSST和RSST+A1样品的均匀塑性应变和非均匀塑性应变直方图。 图3 拉伸前RSST样品在ND平面上的EBSD形态:(a)IPF图,显示沿RD方向的细长层状β-结构;(b)(a)图对应的IPF图,这里仅显示α相,包括标记的αel和αsp;(c)(b)图对应的KAM图;(d)IPF图叠加了HAGB(黑色)和LAGB(红色)。βsub用白色箭头标记;(e)LAGBs的统计直方图;(f)β亚晶粒的直径分布统计直方图。 图4 拉伸前RSST+A1样品在ND面上的EBSD微观结构特征:(a)α和β相的IPF图;(b)相应的IPF图,仅显示α相;(c)(b)图对应的KAM图;(d)IPF图与GB图叠加,仅显示β相;(e)β相中LAGBs的统计直方图;(f)β亚晶粒的直径分布统计直方图。 图5 拉伸前RSST和RSST+A1样品中αel的亚结构形态:(a)αel晶粒的EBSD IPF图。线1(红色)和线2(蓝色)穿过多个α亚晶,插图显示了相关的局部取向差;(b)(a)图相应的KAM图。下部结构边界用虚线标记;(c)αel的TEM BF图像,显示位错缠结;(d)另一TEM BF图像,显示了密集的位错缠结;(e)RSST+A1样品中αel的IPF图;(f)(e)图对应的KAM图;(g)TEM BF图像,显示晶粒中心位错密度降低;(h)TEM BF图像,显示了αel/β界面处的缠结位错。 图6 拉伸前RSST和RSST+A1样品中αsp的微观结构形态和亚结构:(a)RSST工艺后αp晶粒的再结晶图。变形α晶粒用红色标记,再结晶晶粒用蓝色标记;(b)αsp的TEM BF图像。插图显示了沿[0001]α晶带轴的SAED图谱;(c)沿[0001]α轴拍摄的IFFT图像,α晶格特征由白点标示;(d)RSST+A1工艺后αp晶粒的再结晶图。变形α晶粒用红色标记,再结晶晶粒用蓝色标记;(e)αsp的TEM BF图像。插图显示了沿[0001]α轴的SAED图谱;(f)沿[2110]α轴的IFFT图像,α晶格特征用白点突出显示。 图7 RSST和RSST+A1样品αel内部的α2沉淀:(a)沿[2-1-10]α轴拍摄的TEM BF图像。αel/β界面用虚线标记。插图显示了相应的SAED,其中α母相(棕色)和α2相(红色);(b)(a)图中红圈标示的衍射斑对应的TEM DF图像;(c)HRTEM图像,包括α区域“R1”(红框)和α2区域“R2”(蓝框);(c1)“R1”区域对应的FFT图像;(c2)“R2”区域对应的FFT图像;(c3)IFFT图像,显示了α(红色)和α2(蓝色)的晶格特征;(d)沿[0001]α轴观察到的RSST+A1样品TEM BF图像。αel/β界面用虚线标记;(e)(d)图对应的SAED图谱;(f)(e)图中所圈斑点相应的TEM DF图像,显示了α2形态;(h)IFFT图像,显示α和α2沉淀物的晶格特征。 图8 拉伸前RSST和RSST+A1样品中β基体的亚结构特征:(a)RSST样品叠加HAGB(黑色)和LAGB(红色)的KAM图;(b)沿[-113]β轴拍摄的TEM BF图像。插图显示了相应的SAED图谱;(c)(b)图方框区域的放大图像,显示了构成β-SGBs的位错列;(c1)和(c2)分别在g=[110]和g= [-12-1]时位错列的TEM BF形貌;(d)RSST+A1样品的KAM图;(e)β晶内层级αs的典型HAADF形态;(f)αn/β界面的HRTEM晶格像;(f1)(f)图黄框区域的FFT;(f2)(f1)中所圈斑点的IFFT图像,显示了一维(110)β晶格条纹。位错用“⊥”符号标记。 图9 RSST和RSST+A1样品中的β调幅分解结构及其元素分布特征:(a)TEM BF图像,显示了RSST样品中β调幅结构的形态及其晶体学特征;(b)(a)图相应的SAED图谱;(c)HAADF图像,显示调幅结构和相应的EDS面扫,包括Ti、Al、Mo、Cr、Fe元素;(d)RSST+A1样品的TEM BF图像;(e)(d)图放大的HAADF图像及其EDS面扫,包括Ti、Al、Mo、Cr、Fe元素。 图10 拉伸后RSST和RSST+A1样品的微观结构特征:(a)和(e)对应于示意图中的区域“1”,(b)和(f)对应于区域“2”,而(c)、(d)、(g)和(g)对应于区域“3”;(a)区域“1”中RSST样品整体形态的SEM图像,插图分别放大了顶部和底部β层的变形分布;(b)SEM图像,显示了区域“2”中β基体上细长的移迹线;(c)SEM图像显示了区域“3”中单个层状β结构中高度局部化的变形分布;(d)(c)图的放大SEM图像,显示了平面滑移带和由此产生的微裂纹;(e)区域“1”中RSST+A1样品的SEM图像;(f)SEM图像,显示了区域“1”中微观结构整体上的均匀滑移;(g)SEM图像,显示了区域“3”中的变形形态,未形成失控裂纹;(h)(g)的SEM局部放大图像。 图11 拉伸后RSST和RSST+A1样品的断口形貌:(a)和(c)SEM低倍断口形貌;(b)和(d)断口局部放大形貌。纤维区由虚线标出。 图12 不同应变下RSST+A1样品的TEM变形形态:经ε=3%应变后αel(a)、αGB和αWGB(b)、αn(c-d)的TEM BF图像;(d)是(c)图的放大图像;经ε=7.5%应变后αel(e)、αWGB(f)、αGB(g)和αn(g)的TEM BF图像。(h)中插图是相应的SAED图案。 图13 不同强化机制对RSST和RSST+A1样品屈服强度的贡献。计算所得的屈服强度与实验测量值大体一致。 图14 RSST和RSST+A1样品形变损伤过程的唯像模型 05 总结与展望 本研究通过设计亚晶介导的跨尺度、多层级αs析出结构,突破了高强钛合金惯常的强度-塑性倒置矛盾。使得钛合金在析出状态下,大幅提高强度的同时保持了良好的延伸率,获得的塑性甚至高于相应的固溶态,打破了析出强化损失材料塑性的传统范式。该策略可拓展应用于其它金属材料体系,助力强塑性能的提升。 06 作者介绍 第一作者:邢宇杰,本科就读于西安交通大学,2021年进入硕士研究生阶段的学习,在陈威副教授的指导下从事钛合金研究,于2024年7月毕业。现工作于西北有色金属研究院生物材料研究所,研究方向为医用钛合金。 通讯作者:陈威,西安交通大学材料科学与工程学院副教授、博士研究生导师、中国材料研究学会钛合金分会理事、陕西省有色金属学会理事、曾任日本京都大学特定研究员。先后主持国家自然科学基金(4项)、国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专题(1项)、陕西省自然科学基金(2项)、陕西省重点研发计划“揭榜挂帅”项目、西安市重点实验室基金、企校联合攻关项目等各级项目课题近50项。在 Nature Communications、Acta Materialia、Composites Part B、International Journal of Plasticity、Journal of Materials Science and Technology、Materials and Design、Metallurgical and Materials Transactions A、Materials Science and Engineering A、金属学报、中国有色金属学报、稀有金属材料与工程等国内外学术期刊上发表论文50余篇,获得国家发明专利授权近 10 项,获得2025年陕西省高校科技优秀成果一等奖1项。课题组隶属于孙军院士科研团队,以金属材料强度全国重点实验室为依托,长期致力于钛合金微观组织、力学性能、形变损伤断裂及强韧化的研究。探索钛合金在严酷环境下的微观组织演化、力学性能响应和形变损伤断裂行为。在材料微观组织设计、复杂相变表征、变形机理分析、高性能开发等方面具有较好的研究基础和丰富的经验积累。 07 引用本文

Yujie Xing, Dingxuan Zhao, Jinwen Lei, Youchuan Mao, Zehua Zheng, Wei Chen, Jinyu Zhang, Xianghong Liu, Jun Sun, Enhancing strength-ductility synergy in metastable β-Ti alloys through β-subgrains-mediated hierarchical α-precipitation, J. Mater. Sci. Technol. 218 (2025) 211-226

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

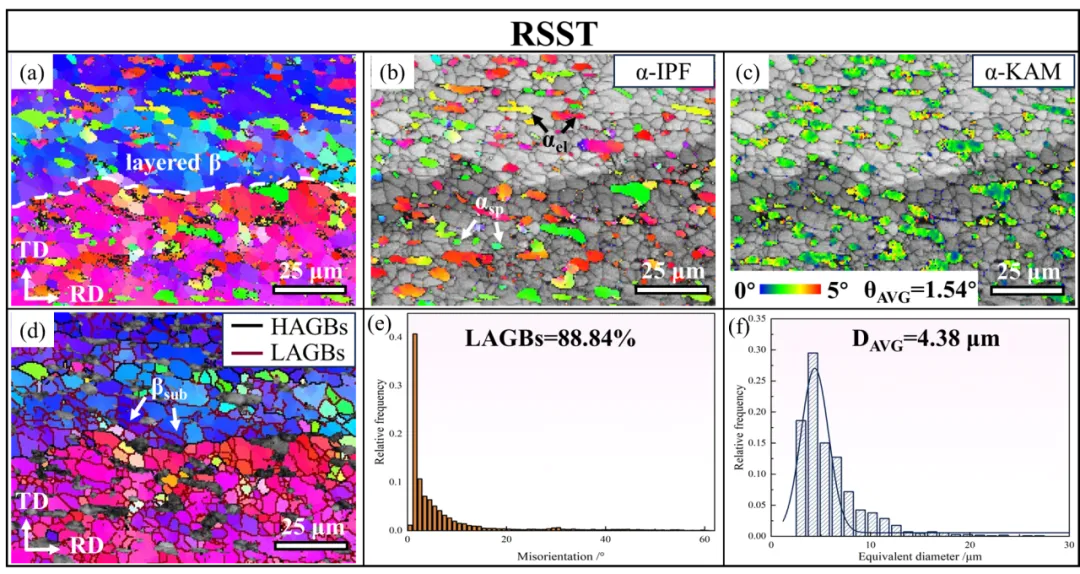

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414