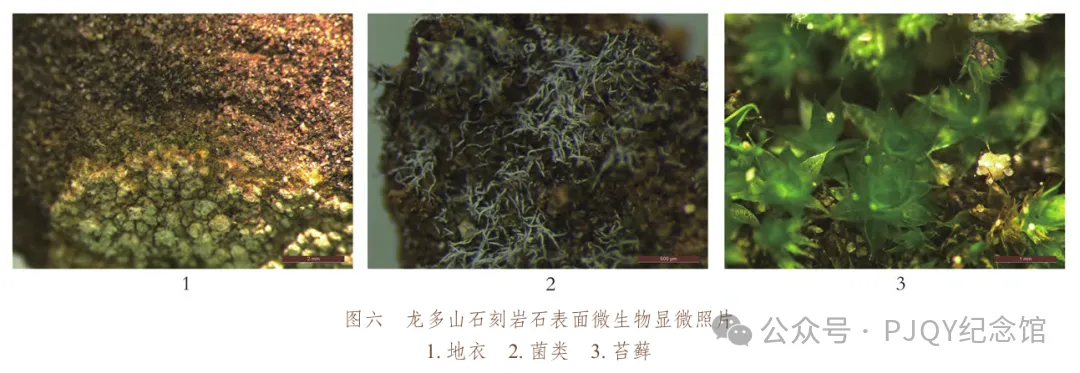

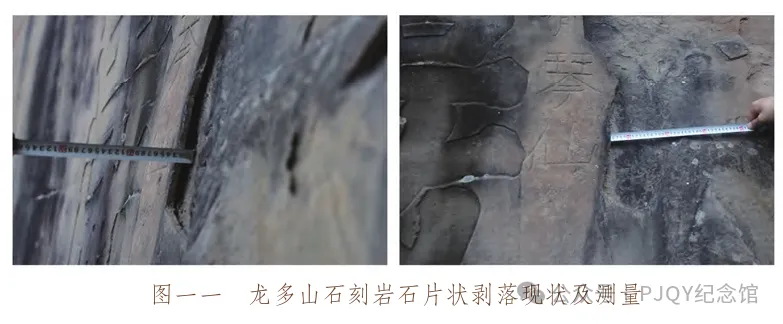

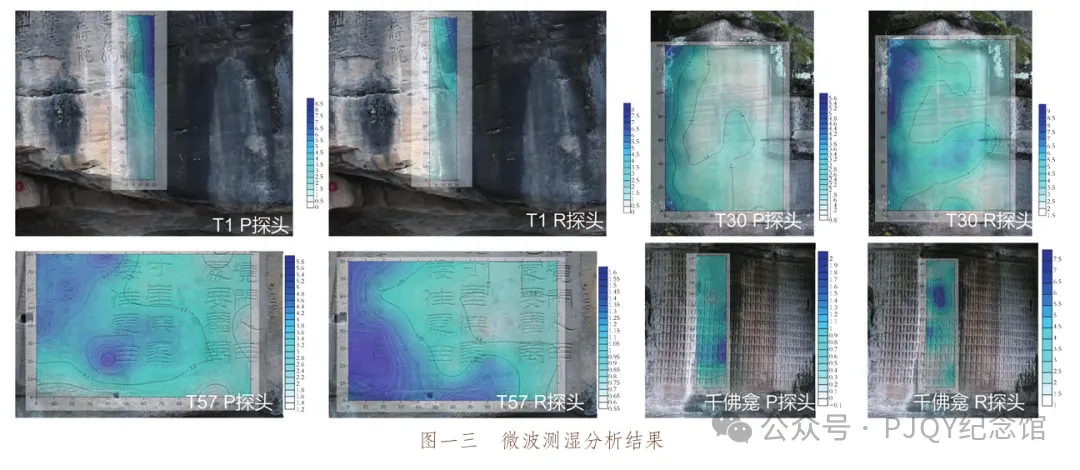

一 前言 南方尤其是川渝地区有大量砂岩石质文物,如大足石刻、钓鱼城古遗址及龙多山石刻等,这些户外保存的大型石质文物普遍存在由于胶结质流失和水体侵蚀导致的表面酥碱粉化、微生物侵蚀及层片状剥落等典型病害。这些病害的产生与发展,不仅与砂岩基底的组成及结构特征密切相关,而且与周边保存环境有着直接的关系。 既往研究对于砂岩文物的病害及表现形式进行了较多探讨,诸多研究成果中也均提到在南方高湿环境下,砂岩文物的表面风化及表层劣化均与水体侵蚀直接相关。但关于在现场快速、无损、多维探查石刻遗存依附岩体的不同高度和不同深度水分特征,石刻岩体水体分布运移及毛细水活动规律,以及石质文物对水分分布敏感病害的产生和发展相关的研究较少。 本文在对典型南方高湿环境中龙多山砂岩石刻病害病因勘查的基础上,结合风化岩石岩矿组分变化检测,尝试将红外热成像、微波测湿设备引入保存于户外、与山体密不可分的石窟及其摩崖题刻类文物的现场勘查活动中,以期建立快速、无损的石刻依附岩体水分分布的多维探测工作方法体系,为南方高湿环境下户外砂岩类多孔隙石质文物典型病害诱因分析、病害分布及发生或发展规律研究提供科学有效的支撑。 二 南方砂岩文物典型病害分析认知 (一)龙多山石刻及其典型病害 龙多山摩崖石刻位于重庆市合川区,石窟造像大多开凿于晚唐至宋代,题记主要集中在东崖一带,多为宋代游人题记(图一∶1、3),也有少数造像题记(图一∶2),这些造像题记对于研究巴蜀地区的造像和题记分布及龙多山地区佛教、道教文化都有非常重要的史料价值。 整个龙多山地层为侏罗系遂宁组(J3s)砂岩夹泥岩,山体结构及其自身材质致使龙多山题刻存在明显的卸荷裂隙与危岩体等结构稳定问题。同时,其所在地区属中亚热带湿润气候,冬暖夏热,春早夏长,秋雨连绵。多年平均相对湿度约80%RH,绝对湿度在17.7hPa左右,夏、秋雨量集中,多发生暴雨。龙多山摩崖石刻保护区的地下水分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水,地表放生池及题刻旁泉水的水化学类型均为HCO₃-Ca水,水体pH值大于7.5,水中Cl-、SO₄²⁻离子含量远高于雨水。砂岩沉积的纹理发育导致多层节理,在纹理面上聚集黏土矿物,在水的作用下,黏土矿物往复膨胀收缩、可溶盐循环结晶对砂岩造成破坏,最终导致砂岩文物开裂、粉化(图二∶1、2)。而高湿的环境更利于微生物等生存,也会对石刻产生严重影响(图二∶3)。 (二)典型病害分析 1.表面粉化酥碱检测 龙多山石刻及南方户外保存砂岩石刻表面普遍存在粉化脱落现象,极易导致石雕石刻表面粗糙,纹饰造型弥散不清。为进一步认知表面粉化现象,我们在多处采集龙多山石刻表面酥碱风化层和内层未风化的新鲜岩石(表一)进行岩石薄片分析(图三)、X射线衍射(XRD)分析(型号为D/max-2500)(表二、图四)、硬度分析(表三)及可溶盐分析(ICS-90/1000离子色谱仪)(表四、图五)等。 由岩石薄片分析及XRD分析可看出,龙多山石刻所在岩体为典型的南方砂岩材质,其主要成分为石英、斜长石、钾长石、方解石、伊利石、绿泥石。而新鲜岩石具细砂结构,岩石由砂(85%±)和胶结物(15%±)组成。其中大多数砂粒为细粒砂,颗粒分选好,粒径为0.1~0.2mm,微观结构可见棱角分布,且颗粒间通过黏土矿物胶结。填隙物包括细粒石英、碳酸盐矿物、碎屑粒间及边部形成的钙质胶结,而其所固有的多层节理发育为砂岩风化提供了基础。龙多山石刻表层风化样品中,钙质、铁质及泥质胶结物的含量明显下降,镜下明显可见风化岩石孔隙增大,泥质、钙质胶结物流失,石英、长石等颗粒剥落严重(图三)。 同时,新鲜未风化样品中绿泥石等黏土矿物的存在,使题记和造像在干湿循环作用下,容易层状、片状剥落,极易粉化,不利于文物的长期保存。而其中方解石作为钙质胶结物,其胶结强度较弱,弱酸性降雨会加速其溶解: 正是因为钙质胶结物流失,长期发育导致微裂隙不断扩大,致使岩石最终粉化剥落。同时龙多山石刻风化层样品中检出硫酸钙(石膏)和大量可溶盐(表四、图五)。 根据奥地利技术规范B3355-1重要历史构件及重要文物盐含量评价指标(Trockenlegung vonfeuchtem Mauerwerk-Teil 1:Bauwerksdianostik und Planungsgrundlagen)来看,所含可溶盐类型主要为硫酸盐,可溶盐危害属于严重程度。风化层中大量硫酸盐的检出和大气污染与酸性降雨有关。 结合文献中重庆地区其他砂岩质文物分化层岩矿组成的变化(表五),可以看出高湿地区砂岩普遍存在的表面酥碱粉化同水体侵蚀导致的胶结质流失及水盐运移破坏有着直接关系。 2.水体侵蚀导致的微生物富集 为了解生物侵蚀对龙多山摩崖石刻的影响,现场采集并观察相关微生物样本(图六),经显微观察鉴定,苔藓类生物共发现四种,分别为褶叶小墙藓[Weisiopsis anomala(Broth.et Par.)Broth.]、真藓(Bryum argenteum Hedw.)、丛生真藓(Bryum caespiticium Hedw.)、东亚小石藓[Weisia exserta(Broth.)Chen]。 同时现场调查发现生物风化岩石表面有溶蚀作用产生的麻点状溶蚀坑、溶蚀孔等(图七),物理作用产生的微裂隙、层片剥落等,通过超景深显微系统及扫描电镜对生物风化及新鲜岩石进行表面形貌观察,发现有生物形成的网络状微构造及瘤突等结构(图八)。从显微剖面可看出,生物风化引起的网络状微构造深度达到1~1.5mm左右。在扫描电镜下观察,风化样品有不同程度的溶蚀,溶蚀孔形状不规则,生物菌丝体深入到岩石内部,采用能谱仪对石刻表面无地衣覆盖区域向地衣覆盖区域进行线扫描,结果可看出,Si、Al等元素含量明显降低,同时,微生物酸性分泌物络合分解石材中的金属离子,岩石表面基质发生机械破坏,形成裂隙、孔洞等微结构,岩石结构变得疏松,强度降低,进一步可导致岩石发生微破裂及脱离等(图九、图一〇)。 3.层片状脱落 龙多山摩崖石刻,尤其朝阳面石刻表面普遍存在平行石刻岩面的层片状剥离及空鼓现象。该类病害主要表现为在温差作用及重力作用下呈层片状剥落,剥落形态及层片厚度有差异性,剥落层从2~25mm不等,剥落严重部位伴随较大程度空鼓,严重影响石刻稳定性(图一一)。该类病害的产生与夏季阳光直射和南方地区短时强降雨双重作用导致的剧烈温差,以及长期的水体侵蚀导致的胶结质流失和微裂隙有着直接关系。 三 现场水体分布的探查技术研究 从现场调查、文献检索可知南方砂岩文物病害无论是表面粉化、表层剥离、空鼓及微生物侵蚀均与水体侵蚀有着直接关系。而既往现场保护研究过程中很难完成对表面水分分布尤其是表层不同深度水分分布或运移情况的探查工作。为此在本文研究过程中特别引入红外热成像和微波测湿仪器,以完成户外砂岩多孔隙文物表面水分分布及内层不同深度水分分布和运移规律的现场迅速探查,以期全面诠释病害分布规律及诱发因子。 (一)红外热成像表面水分平面分布探测 既往调查中一般采用肉眼观察评估石刻可见的裂隙、渗水点、分层等信息,但详细程度较低。红外热成像是利用红外辐射原理,将被测物体表面温度分布情况转化为直观的热像图像,具有无接触远程大面积检测、无损伤、响应快、高精度等优点。这种方法适用于极端温度,其温度误差可小至0.08℃。国外早在20世纪60年代就对红外热成像技术展开了广泛的研究。同时,红外热成像技术不仅用于工业检测与设备维护领域,在防火、夜视以及安防领域也有广泛应用。M.R.Clark等学者介绍了红外测温技术在混凝土和砌体桥梁无损检测中的应用。而在文物保护领域中,M.R.Valluzzi等学者采用红外热成像等无损检测技术对威尼斯已改造的历史建筑进行了分析,并对维护状态等进行评估;Gokhan Kilic利用雷达探测、红外热成像等无损分析技术分析了土耳其一座奥斯曼帝国历史建筑,以无损检测在多学科评估策略中发挥的作用展示其在该领域的价值;国内方云、吴育华等学者也利用红外热成像技术对石质文物渗水情况进行了探测应用。 在龙多山石刻水分检测过程中,我们首先采用红外热成像仪[日本NECInfra Red Camera R500 Pro型号,设备参数:可以测量-40~2000℃范围内的温度变化;波长8~14μm;温度分辨率0.03℃(环境温度30℃);精度为±1℃(环境温度20~30℃),±2℃或±2(其他范围)],在上午环境温度25℃时,对石刻表面渗水、生物损害等部位进行了红外热成像拍摄(图一二)。 红外热成像分析拍摄时段为雨后上午,岩石处于升温过程,从红外热成像观察图谱可以看出,龙多山题刻普遍存在雨水侵蚀现象,在雨水冲淋部位砂岩含水率普遍偏高,且低等生物生长繁密,导致该区域红外热成像呈现出蓝色低温区域。而在非雨水冲淋区域尤其是雨水冲淋区域周边极易出现层片状开裂与脱落,红外热成像图像呈高温红色。红外热成像显示出雨水流挂区域周边的异常红色,阐释了砂岩题刻空鼓和层片状脱落的产生与周边环境温度的波动有着直接关系,尤其是夏季高温,受阳光直射的岩体,在重庆地区短时强降雨的影响下极易产生温差,形成沿岩体表面的层片状脱落与空鼓。同时,雨后面流水对石质文物次生病害包括粉化、脱落及生物病害等的发生有很大影响。综上可见,红外热成像技术对于岩石表面水体分布有着较好的探测作用。 (二)微波测湿仪多层面扫描检测 红外热成像对岩石岩壁的渗水点及其面流分布具有较好的快速无损检测效果,但由于红外波无法深入渗透到砂岩中,红外热成像获得的信息仅限于表面。而微波测湿是根据复介电常数的大小来确定样品中含水量的高低,材料中的水分子在微波场作用下产生旋转极化现象,从而消耗微波能量。这一方法具有快速、连续、非接触、响应快、可测范围广等优点。可测量的水分范围为0.001~90%。微波测湿法可以多层面完成不同高度不同深度的水体分布规律研究,多层面扫描,为病害机理及其分布规律提供直接数据支撑。在土木工程中,微波测湿无损检测方法通常用于评价混凝土,确定结构的劣化和异常,如H.Kääriäinen等学者采用微波测湿仪对建筑材料中的水分进行测量研究。在文物保护领域,也有相关应用,如ScottAllanOrr等学者利用微波测湿与雷达技术在花岗岩墙体和砂岩塔上对比研究了石材砌体中的水分监测,得出两种方法在不同情况的适用性条件;戴仕炳等学者采用微波测湿、红外热成像等技术对澳门圣母雪地殿教堂进行了分析研究。 在龙多山石刻现场检测过程中,我们采用微波测湿仪[Moist350B型号,设备参数:湿度测量范围为0%<F<400%(干燥质)、0%<F<80%(潮湿基底)。使用温度范围为0~55℃。探测精度为1~2%。配有不同探测深度的探头2个,分别为表面探头MOIST‐R1M(测量深度达3cm)及其探头MOIST‐PM(测量深度30cm)]对龙多山摩崖石刻表面及其表层水分进行探测研究(图一三)。在测试范围内,间隔20cm网状布点探测,更换探头测得不同深度水分数据,采用电脑拟合出不同深度水分数据等高线图,直观记录不同深度水分含量分布情况,以期更好地分析水的迁移等因素对其粉化剥落等表层病害的影响并为后期治理提供指导与借鉴。由微波测湿结果可看出,微波测湿可以得到由高到低平行岩面的水分分布等高线图,同时可以得到不同深度切面的水分分布图。T1石刻中,可见石刻上部渗水位置湿度较大。T30、T57及千佛龛石刻造像中,可看出存在毛细水上升影响,低处湿度较大。同时,整体来看,石刻表面面流水部位湿度均大于崖体内部,说明龙多山题刻的水害主要来源于大气降雨及表面水。同一深度下,湿度较大的区域向相对干燥的区域进行水的运输,不同深度下,水分分布不均,表现为内外双向输送。同时,龙多山摩崖石刻所处区域潮湿多雨,下雨后,岩体表面湿度明显增大,湿度越大,越易引起水盐运移。伴随温度、盐离子、微生物等多种因素,石质文物将会产生复合病害。通过现场观测,这些表面酥碱、微生物富集及层片状脱落位置含水量或内外水分含量变化均高于未风化部位。 四 讨论 南方高湿地区砂岩多孔隙材质文物风化病害产生的原因与其材质特征和保存环境有着直接关系,主要体现在三个方面: (1)砂岩材质中的钙质胶结和软弱泥质夹杂在水体侵蚀的作用下,尤其是降雨和岩面渗流的作用下,发生流失,导致表面粉化现象发生。不同位置矿物组成及构造特征具有差异性,风化产物中石英、方解石增加,长石及黏土矿物减少,新生成石膏。而水解溶蚀加上大气污染加剧了表面可溶盐循环结晶和表面盐析现象。 (2)降雨及高温导致生物侵蚀现象普遍存在。南方高湿环境下砂岩石刻表面多存在生物侵蚀,有地衣、苔藓等覆盖的岩石Si、Al元素含量明显降低,形成不规则溶蚀孔,生物菌丝体深入到岩石内部,进一步导致岩石发生开裂、剥落等。而微生物侵蚀部位,红外及微波测湿均显示出表面高湿现象,说明生物侵蚀的存在与漂雨尤其是面流水有着直接关系。 (3)温湿度波动和短时强降雨易诱发表面层片状剥落现象的发生。鱼鳞状起翘和沿着非节理方向表层片状脱落与温差和雨水直接冲淋有着直接关系。微波测湿结果显示存在粉化的表层湿度明显高于内层,湿度分布与降雨或表面面流有着直接关系。可以说水体侵蚀是诱发南方砂岩石质文物病害的核心因素。 综合视觉、微波测湿及红外热成像无损原位检测几种方式,可以完成不同层面的面扫描水体分布规律研究,支撑病害分布规律及病害机理的深层次研究,继而为全面了解砂岩文物的现状以及保护方法研究提供更为精确的指导。在水分探测方面,红外热成像非常容易获取二维平面水分分布图像,尤其是在升温过程中可以快速无损完成石刻岩壁渗漏出水点及其面流分布规律的快速探测工作。而对于不同高度与不同深度的石刻表层水分分布及其运移规律探测,可以借助微波测湿设备获取更为可信的数据信息。 五 结论 户外大型石质文物表面酥粉、剥落、生物病害等的发生与水分分布有直接关系,多发生在水体集中区域,尤其与漂雨及面流相关。户外大型石质文物水分含量及分布规律探测非常重要 红外热成像仪及微波测湿仪均能反映一定的砂岩含水量信息,将微波测湿与红外热成像无损原位结合分析可以有效探测砂岩文物表面及深处水体分布、渗水部位、渗水来源及水分活动规律等情况。 红外热成像可探测石质文物表面温度分布情况,应注意探测时需在适宜的天气情况下进行,以确保探测数据更准确。微波测湿分析可多层面完成不同高度不同深度的水体分布规律研究。 红外热成像及微波测湿原位检测技术用于探测砂岩文物的水分、隐藏裂隙、渗水点等状况较传统肉眼观察更有优势,同时具有快速、准确、无损、无接触等优点,即时反馈的信息为实时决策提供依据,值得在砂岩文物勘察中推广。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

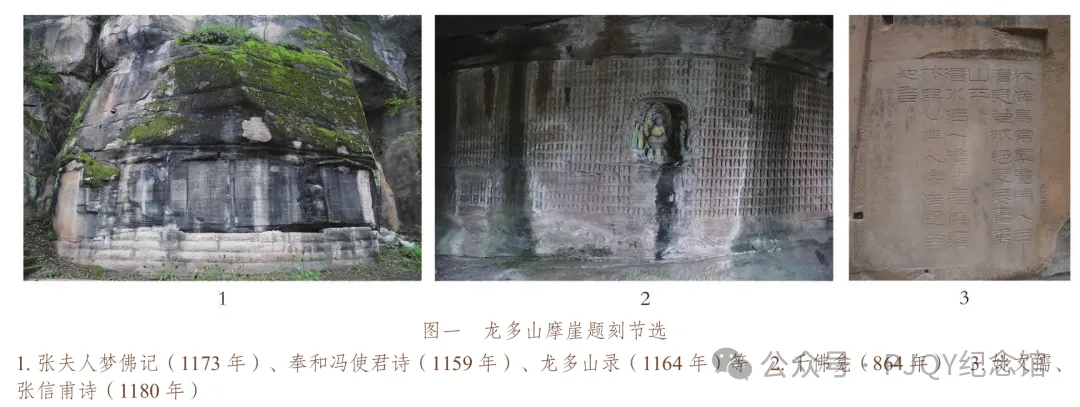

- 投稿联系:编辑部

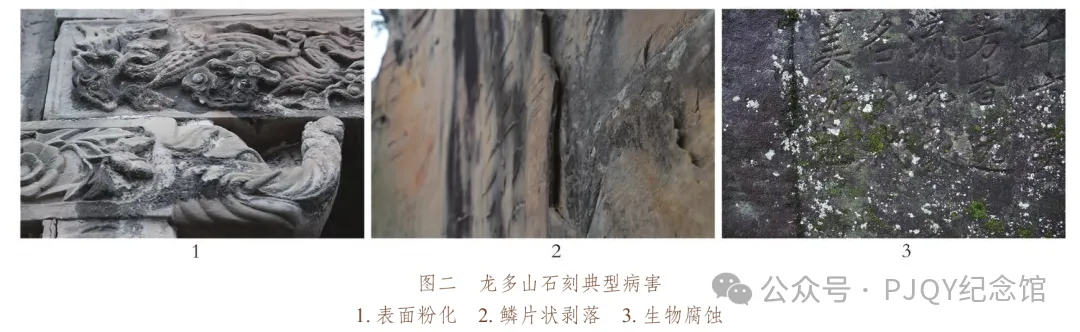

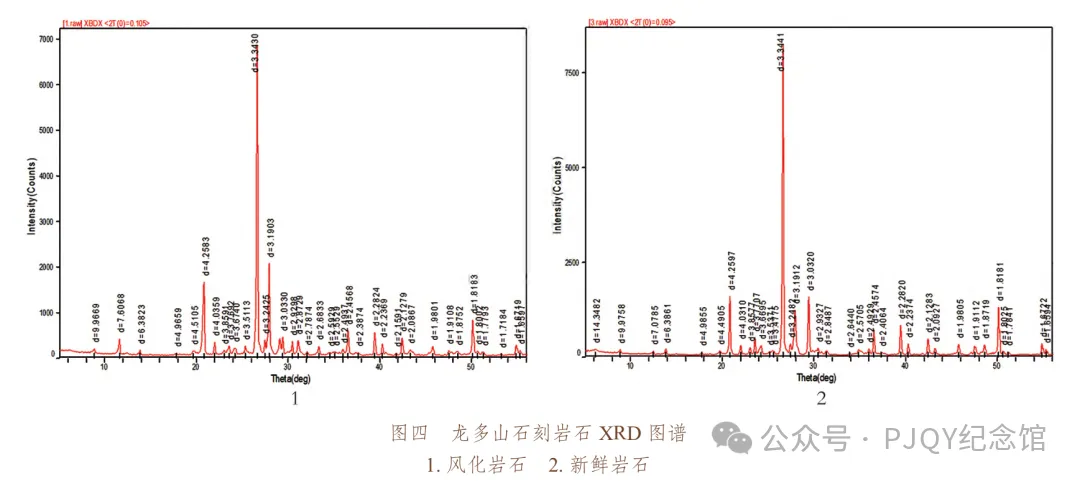

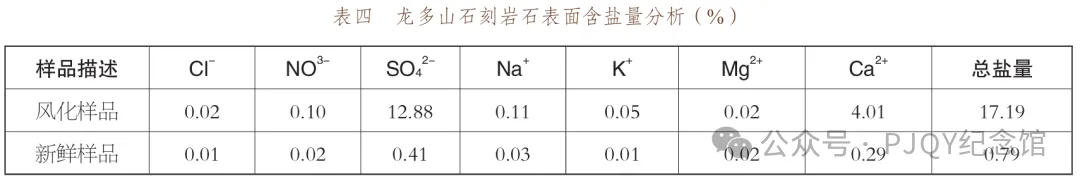

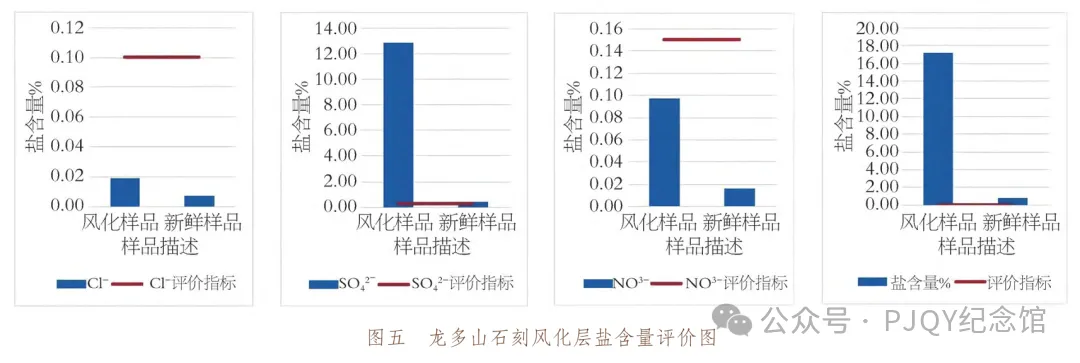

- 电话:010-62316606

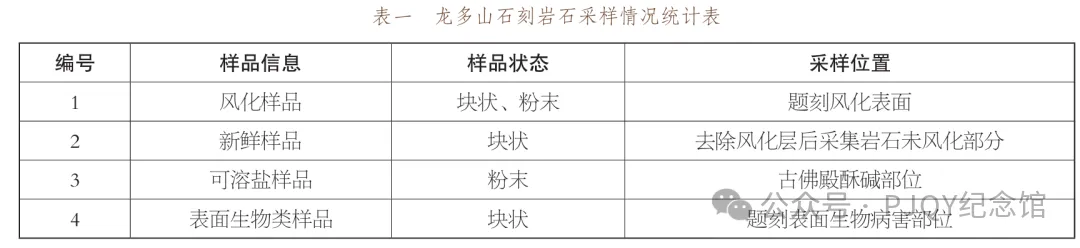

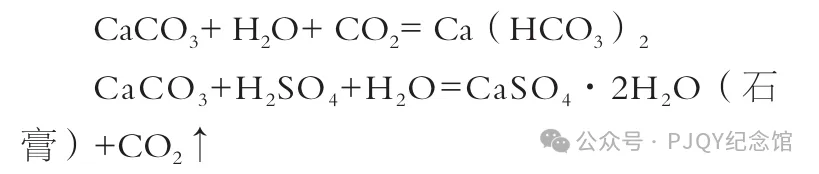

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

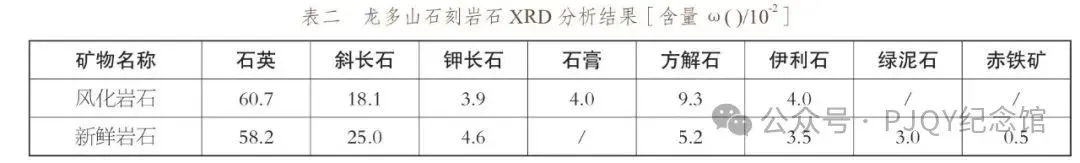

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414