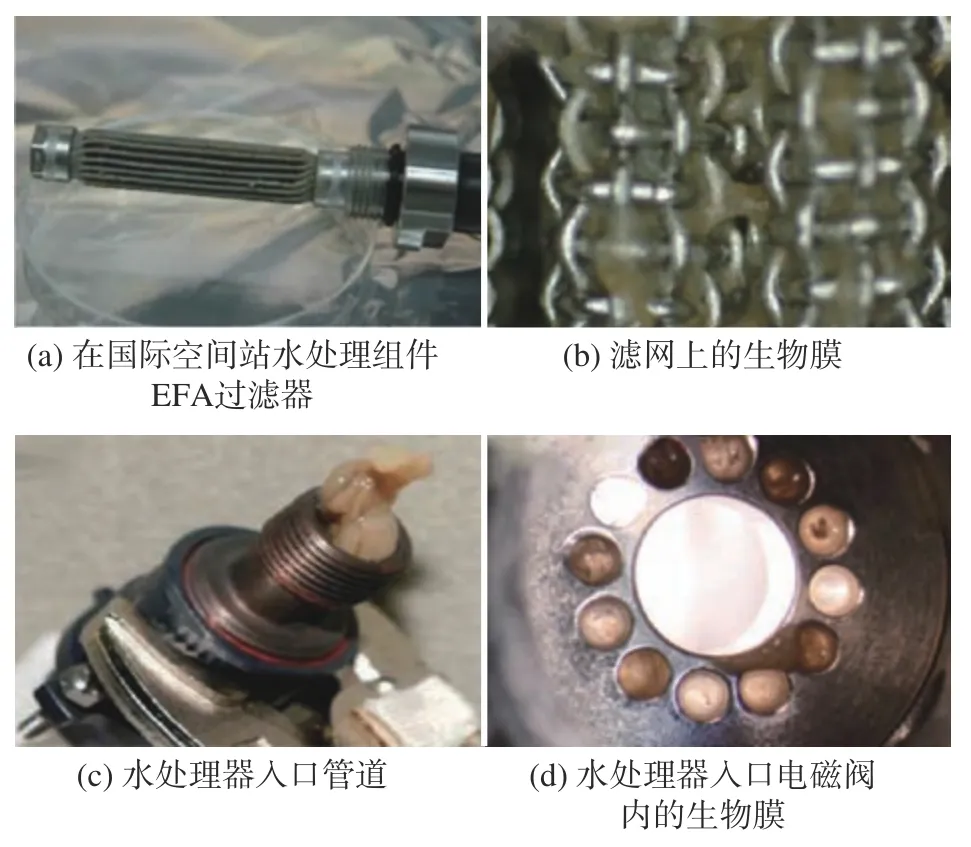

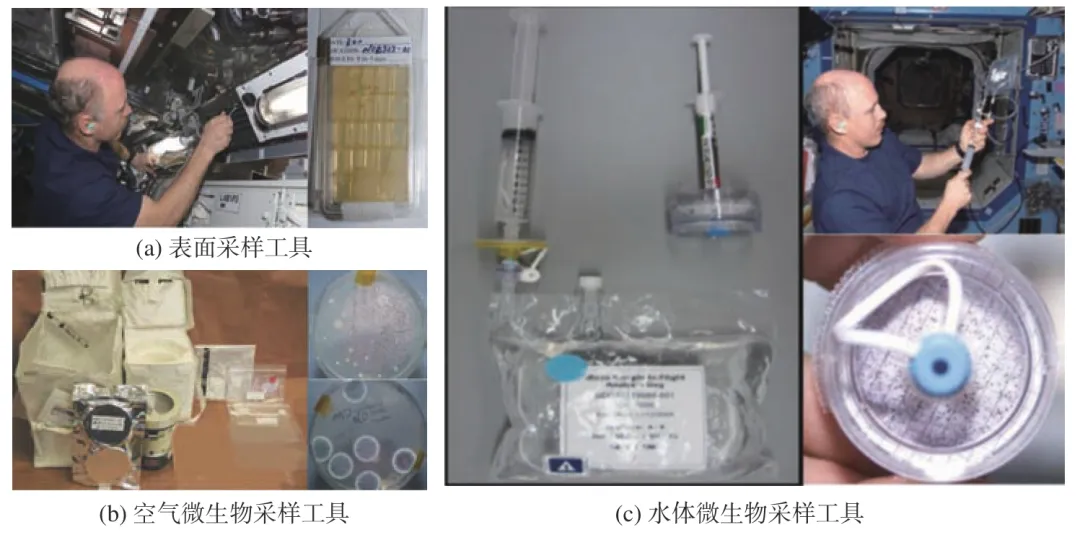

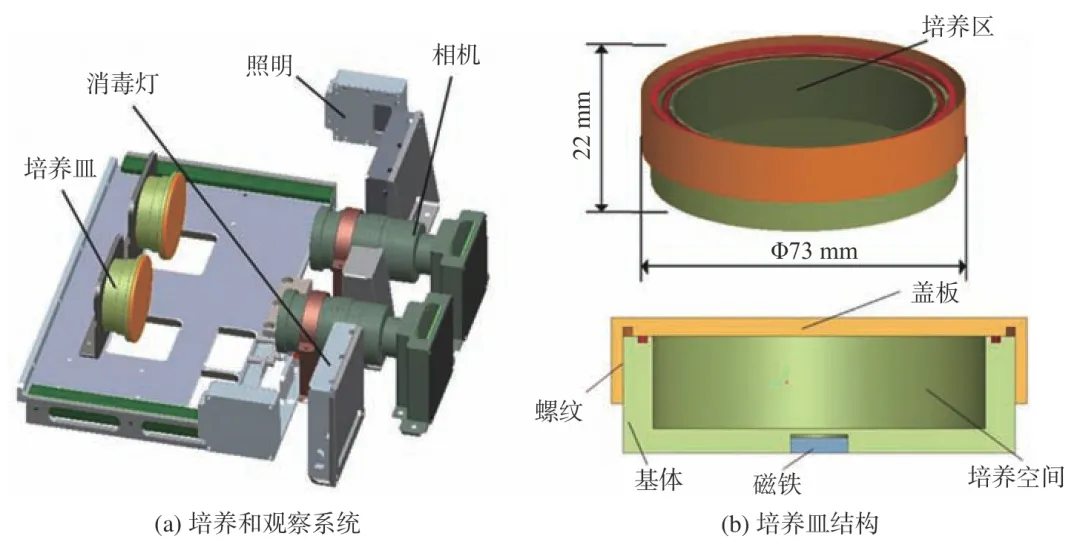

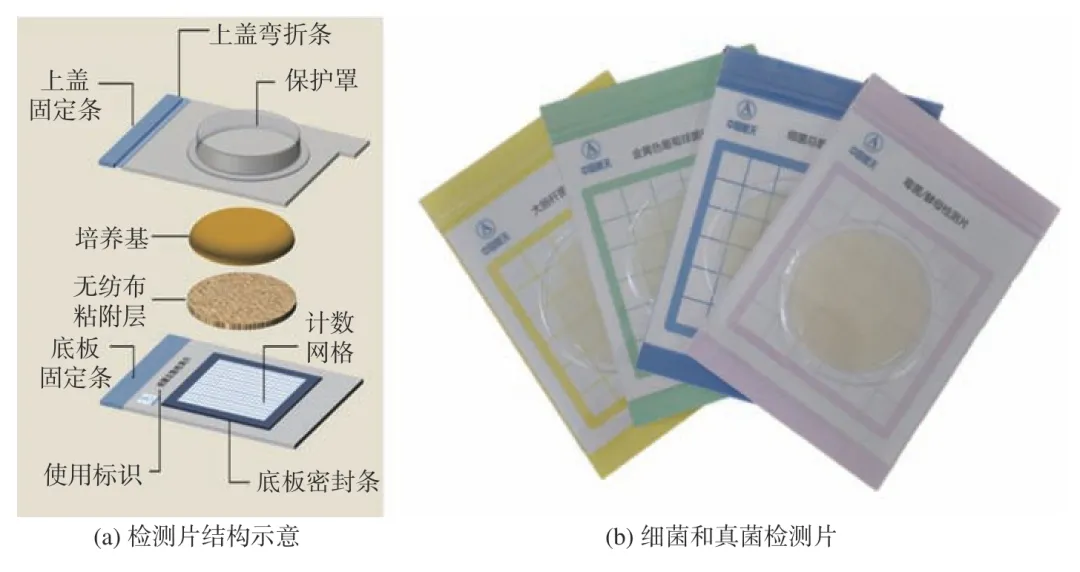

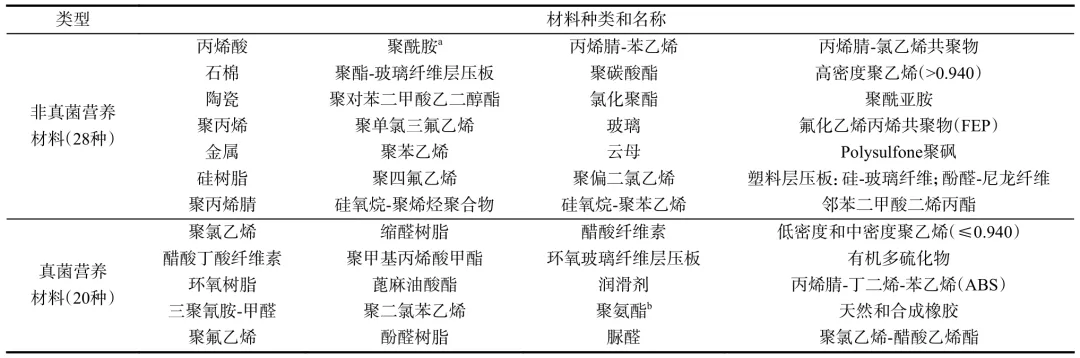

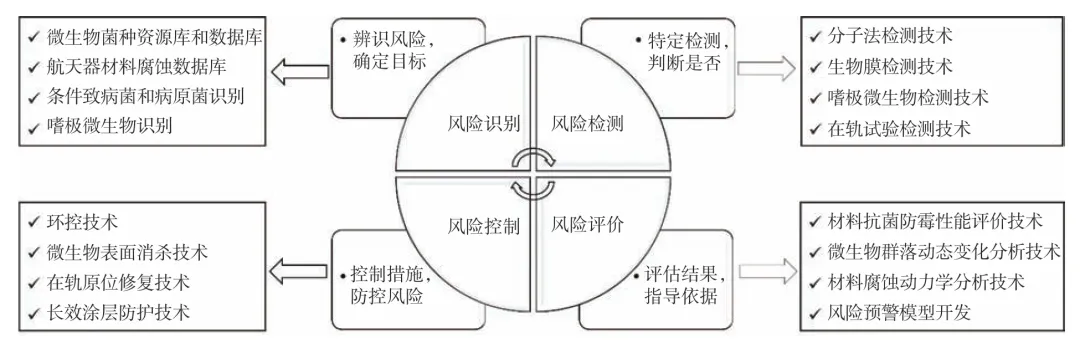

微生物是一类数量繁多、分布广泛且适应性极强的群体,它们可以通过航天员、设备材料、总装测试、货物补给等多种途径进入空间站。空间站作为一个复杂、封闭、相对独立的生态系统,微生物在其中扮演着重要角色,影响着舱内系统的稳定性。一旦微生物失衡,便会引发安全风险。 首先,致病性微生物会对航天员的健康构成威胁,可能导致他们生病或造成感染。在长期飞行条件下,航天员免疫功能可能会受到抑制,而某些致病性微生物的感染毒性可能还会增强,进一步加剧了航天员的健康风险。其次,微生物会破坏舱内设备,表现为微生物腐蚀电缆、接插件、电路板等,造成短路或断路等故障;另外,一些微生物会形成生物膜,堵塞管道,从而引发设备故障。第三,微生物会侵蚀材料,降低材料性能,进而影响空间站的使用寿命。最后,某些微生物还会产生毒素,污染舱内空气、水源和食物,导致舱内环境恶化。 因此,在轨开展空间站微生物防控对于设备在轨长期稳定运行和保障航天员健康具有重要的现实意义。 1 空间站微生物污染影响 从礼炮号到和平号空间站及目前的国际空间站(ISS),都发生过多次微生物污染事件,如表1所示。早期的礼炮号和和平号由于没有微生物防控措施或防控手段不足,发生了10余次微生物污染事件,主要是细菌严重超标和真菌污染。 表1 空间站微生物污染事件 国际空间站已经建立了相对完备的防控措施,但也偶发微生物污染事件,2011年,国际空间站上的水处理组件运行一年后,检测到废水箱电磁阀和过滤器压力升高。经过调查,发现是进口过滤器被真菌和细菌的生物膜堵塞,生物膜积聚在阀门中,阻碍了该区域的阀门间隙,导致过滤器压力升高。2018年,在入口管道和电磁阀上发现了同样的问题,电磁阀的12个通道只有一个没有被生物膜堵塞(如图1所示)。 图1 国际空间站微生物污染事件实例 总结历次微生物污染事件,可以看出以下几个特点: (1)空间站微生物污染组成复杂。细菌超标严重,可达现行标准的10~105倍;真菌污染现象发生更频繁;细菌-真菌组合共生形成生物膜。 (2)污染对象多样。金属和非金属材料均会受到微生物的侵蚀;电缆管道和热控部组件等都易发生微生物污染,特别是在水处理设备中。 (3)微生物污染后果严重。引发材料失效和系统故障;增加管道等复杂结构的维修难度;对舱内环境、设备、人员带来潜在危险隐患。 2 在轨微生物检测 空间站在轨微生物检测技术可分为两种,一种是基于培养法的检测技术,这一技术的优势是传统经典检测方法、体系成熟、易操作,而且可以获得微生物活性菌株,为后续研究工作提供材料。 该方法主要包括中温培养,选择性培养和原位培养。其中,中温培养是在评估微生物水平是否超标时采用的检测方法;选择性培养主要是针对特殊微生物,如耐辐射、耐药性、寡营养等微生物;原位培养主要是针对“未培养”微生物进行检测的技术,如微流控隔离芯片(Ichip)、中空纤维素膜腔(HFMC)、土壤基质膜系统(SSMS)等。 另一种检测技术是免培养检测技术,直接对微生物进行检测,优点是速度快、特异强,常用的有生物标志物检测技术,如ATP、内毒素等,还有基于核酸扩增的检测技术。 2.1 在轨微生物培养法检测技术 在轨微生物培养法检测是基于微生物的生长和繁殖能力,通过提供适宜的营养物质和环境条件,使微生物在培养基上生长和繁殖,从而实现对微生物的检测和分析。国际空间站上基于培养法检测的主要工具有表面采样工具(SSK)、空气微生物采样工具(MASK)和水体微生物采样工具(EHSWK),分别用于表面微生物、空气微生物和水体微生物检测,如图2所示。 图2 国际空间站微生物培养法检测工具 我国空间站已完成在轨建造,在微生物培养法检测技术方面已开展了研究和应用。上海技术物理研究所张涛团队研制的微生物在线监测模块(MOMM),配备了在轨微生物培养和观察系统,可监测空气、水和表面样本中的微生物活性,其配置如图3(a)所示。成像系统使用带有白光照明的可见光相机,能够进行视频录制和摄影,分辨率为1280×1024像素。微生物培养皿安装在相机前,培养皿由盖子和底座组成,盖子和底座通过螺纹密封环进行紧固和密封。在培养皿底部和培养皿支架上都安装了磁铁,以进行固定;盖子由玻璃制成,作为培养区域;培养皿支架配备了一个加热垫,可以在微生物培养阶段进行温度控制。微生物培养皿的具体结构如图3(b)所示。 图3 中国空间站上的MOMM 航天神舟生物科技集团有限公司研制了一种适用于空间环境的表面微生物显色检测片,并已实现了在轨应用。该检测片能够对平整和弯曲表面微生物采样、显色培养和检测鉴定。其主要结构包括表面覆膜、显色培养基及载体、作为支撑材料的底板,具体结构如图4(a)所示。黏附材料和显色培养基及其载体黏附于底板上,其有效取样和培养基面积为25 cm2 。 最上层表面覆膜可覆盖有效采样部位,并与底板紧密贴合,以防止微生物泄露。这三部分材料在最顶端黏合,形成完整的微生物检测片。通过调整显色底物,该检测片可实现多种微生物类型的检测,如细菌总数、霉菌/酵母、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等,如图4(b)所示。 图4 表面微生物显色检测片 2.2 在轨微生物免培养检测技术 空间站的微生物检测要求包括定量和种属鉴定,定量信息可以确定采样区域是否符合微生物可接受限值,种属鉴定信息可以评估是否存在对人员和设备构成微生物风险的微生物存在,同时可以为微生物的控制措施选用提供针对性的指导。培养法的微生物种属鉴定需要下行到地面后进行,存在时间滞后性。在轨培养过程亦增加了航天员暴露于高水平微生物的潜在风险。随着微生物分子检测技术和便携式检测设备在提高检测速度、准确性、灵敏度以及现场适用性方面的显著进步,基于分子法的微生物检测技术已在国际空间站和我国空间站上开展了多项研究和验证试验,证明了在空间进行实时测序分析和直接微生物鉴定的可行性。 国际空间站已实现从环境样品采集到微生物在轨鉴定的全流程技术验证试验,如表2所示。2016年7月,首次开展了mini8 miniPCR 仪(miniPCR bio)的脱氧核糖核酸(DNA)扩增实验,实现质粒、斑马鱼基因组DNA 和亚硫酸盐处理的DNA 序列的聚合酶链反应(PCR)扩增,成功证明在微重力环境中使用miniPCR仪进行DNA 扩增的可行性;2016年9月,利用英国牛津纳米孔技术公司的纳米孔测序仪MinION™ DNA sequencer,成功实现λ 噬菌体、大肠杆菌(菌株K12)和小鼠(BALB/c)基因组DNA混合物的在轨测序,验证了在空间站中进行实时测序分析和直接微生物鉴定的可行性。两次试验均是从地面携带的DNA 样本。 表2 国际空间站微生物检测标志性事件 2017年8月,国际空间站上开展的Genes in Space-3项目,首先将空间站采集的样品在培养皿中培养一周,然后制备微生物样本DNA,再通过聚合酶链反应扩增,最后通过基因测序识别微生物,首次完成了从微生物样品制备到基因测序的完整微生物鉴定流程,能够在轨鉴定空间站上的微生物,实现了在轨快速、原位鉴定的重要进展。 2018年11月,在国际空间站上成功进行了免培养微生物检测试验验证。航天员使用聚酯拭子,采集了国际空间Node 1S4 餐桌墙、多功能模块窗帘、日本实验舱(JEM)空气滤网三个位点的表面样品。利用酶促反应结合热裂解方式提取DNA,使用磁珠-聚乙二醇盐溶液纯化DNA,然后利用miniPCR 仪完成16S扩增文库构建,最后使用MinION™ DNA sequencer完成测序。图5为国际空间站的核酸检测设备。 图5 国际空间站核酸检测设备 我国空间站已成功开展了基于分子法的在轨微生物检测验证试验。空间站内配置了微生物在线监测模块-在轨核酸扩增和检测系统。该系统采用离心微流控芯片的环介导等温扩增(LAMP)技术,可以检测微生物种类。系统的配置和主要属性如图6(a)所示。其核心组件包括离心机、荧光检测模块和核酸扩增单元。离心机产生离心力以驱动微流控芯片中的液体流动,荧光检测模块是一个小型化的激光诱导荧光(LIF)检测系统,如图6(c)所示。该模块使用激光二极管作为激发光源,光电二极管作为光电探测器,并具有自动增益调整和激光的恒定功率控制功能。核酸扩增单元是一个完整的、独立的最小实验单元系统,由三个关键组件组成:温度控制系统、微流控芯片和液体系统,如图6(b)所示。 图6 中国空间站上的微生物在线监测模块 ——在轨核酸扩增和检测系统 温度控制系统包括一个加热垫和一个数字温度传感器,可以在扩增温度63±0.5℃的精确范围内控制微流控芯片中扩增反应池的温度。液体系统主要用于将裂解液注入微流控芯片,由液体储存盒和蠕动泵组成,通过连接器和硅胶管连接,形成一个封闭的液体回路,如图6(d)所示。 目前,该系统已完成两次在轨验证试验。首次试验于2023年3月进行,并于2024年7月成功实现了两个单元的扩增和检测。阳性结果的Cp 值接近地面结果,阴性对照正常。 空间站在轨微生物检测技术是保障航天员健康和空间站环境安全的重要手段。目前,从传统的培养法到先进的免培养检测技术正在空间站上开展技术验证与应用。自我国空间站全面建成两年以来,培养法检测技术已成功在轨应用,对空间站舱内表面、空气和水体微生物水平进行了监测与评估。 同时,免培养检测技术也完成了基于微流控芯片的环介导等温扩增(LAMP)技术的验证。然而,实现从环境样品采集到微生物在轨鉴定的全流程相关技术仍有待进一步开展,如环境样品采集技术、在轨DNA测序技术等。未来,空间站在轨微生物检测技术未来主要发展方向还包括生物膜检测技术、嗜极微生物检测技术、病原微生物检测等。 3 在轨微生物控制 3.1 空间站微生物控制要求 为确保空间站在轨长期稳定运行和保障航天员健康,国际空间站从微生物限值要求到航天器材料选用均制定了相关标准及规范。我国于2024年3月正式实施的国家标准GB/T 43421-2023《载人航天器微生物控制要求》,对载人航天器密封舱设计、研制、在轨运行等阶段的微生物控制提出了明确要求,同时对实/试验载荷、货物、航天员、国际合作来访飞行器的微生物控制作出了相应规定,为我国空间站的微生物控制提供了依据。 3.1.1 空间微生物限制要求 国际空间站和我国空间站均对舱内空气和物体表面微生物限值提出了明确要求,如表3所示。根据新发布的国家标准GB/T 43421-2023《载人航天器微生物控制要求》,我国空间站微生物限值水平要求与国际空间站保持一致。国际空间站自1998年建成以来,已轨运行20 余年。其在轨运行初期(2000—2006年),舱内表面微生物数量相对较低,细菌数量在2.5×10~4.3×104 CFU/(100 cm2)范围、真菌数量范围为2.5×10~3.0×105 CFU/(100 cm2)。然而,到2019年,真菌数量已增至1.1×103~3.1×106 CFU/(100 cm2),真菌水平已严重超出了100 CFU/(100 cm2)的限值水平。国际空间站真菌水平的变化趋势值得我国高度重视。闫洁等指出,我国某航天器密封舱内空气微生物中,细菌总菌落数<117 CFU/m3,真菌总菌落数<5 CFU/m3;表面微生物中,细菌总菌落数<140 CFU/(100 cm2),真菌总菌落数<4 CFU/(100 cm2),均符合载人航天器地面微生物控制指标。 表3 载人航天器密封舱空气和物体表面微生物限值 3.1.2 航天材料选用抗菌防霉要求 美国国家航空航天局(NASA)对空间中使用的材料提出了抗真菌性能的要求,根据NASA《航天器材料与工艺》(NASA-STD-6016C)文件和《电子设备通用指南》MIL-HDBK-454B的要求,首选材料为表4中列出的28种非真菌营养材料,包括金属、聚四氟乙烯、聚酰亚胺等。这些材料在使用前无需进行抗真菌测试;可接受材料为表4中列出的20种真菌营养材料,包括聚氨酯、天然和合成橡胶、有机多硫化物等,这些材料在使用前需按照MIL-STD-810 方法508规定的真菌测试进行为期28天的真菌测试,只有在满足0或1级时方可接受,同时要求,在材料与杀菌剂混合测试时,不能影响电子或物理性能,且不应使用含汞的杀菌剂。在一些特定应用场景下,NASA允许使用不满足防霉要求的原材料,包括以下9种情况: 表4 航天器材料抗真菌筛选范围 (1)材料已经过测试,符合MIL-STD-810《环境工程因素和实验测试》(测试方法 508)的要求; (2)材料用于真菌可见且易于清除的航天员区域; (3)材料在密封容器内使用(最大泄漏率小于10-4 cm3/s),且内部容器湿度在环境条件下相对湿度低于60%; (4)材料用于温度始终高于或等于外部环境温度的电气箱内; (5)材料仅具有边缘暴露; (6)材料通常存放在没有凝结风险位置; (7)材料用于非关键的现成电气/电子硬件,存放和/或在航天员区域使用; (8)材料为氟碳聚合物(包括乙烯-四氟乙烯共聚物)或硅酮; (9)材料用于航天员服装。 值得注意的是,在某些条件下,聚酰胺可能会受到选择性微生物的攻击。然而,对于军事应用,它们被认为是非真菌营养材料;酯类特别容易受到攻击。 我国载人航天器国家标准GB/T 43421-2023《载人航天器微生物控制要求》对原材料的选用提出了明确规范: (1)优先选用具有天然抗菌防霉成分的材料; (2)载人航天器舱内非金属材料应同时满足藤黄微球菌、表皮葡萄球菌、变异库克菌、大肠杆菌、白色念珠菌等微生物的抗菌率高于90%;黑曲霉、黄曲霉、杂色曲霉、绳状青霉、球毛壳霉等的防霉等级优于1级; (3)载人航天器装水容器材料及废弃物收集袋材料应满足载人航天相应防霉要求。 通过综合比较可以发现,我国在原材料抗菌防霉选用的要求上与NASA保持一致,均要求非金属材料要求防霉等级达到0级和1级,且在防霉评价中选用的主要霉菌种类也相同。针对密封容器、易清除、无结露等特定应用场景的原材料选用,当其不满足防霉要求时,NASA也给出了相应的指导意见,而我国目前尚未形成明确规范,需要根据具体应用工况条件进行评估后选用。 3.2 空间微生物腐蚀防护技术 微生物腐蚀(MIC)主要是指由微生物的存在及其生命活动所引起的腐蚀现象,这种腐蚀可以对金属材料造成严重的局部破坏。在空间站内,微生物腐蚀能够对硬件功能造成生物降解并产生或引起金属腐蚀,如空调、水循环系统等。国际空间站针对微生物腐蚀研究重点包括:(1)舱内腐蚀微生物采集和多样性研究;(2)极端环境下微生物耐受性和产酸能力研究;(3)微生物对材料腐蚀评价和影响等方面。 1999年,Klintworth等从长期运行的空间站舱内发生腐蚀的材料表面分离获得腐蚀性菌株,并在模拟载人密闭舱室的微气候环境下进行了材料的微生物腐蚀试验。 2004年,Novikova等利用电镜研究了杂色曲霉和扩展青霉在舱体外表面几个月后的形态和功能变化,结果表明真菌可以在舱外极端环境中存活。俄罗斯在国际空间站俄罗斯舱外进行了相关试验显示,在舱外环境下,微生物细胞内脂肪含量增加,返回后对抗生素的耐受性增强,分泌出的酸含量和种类增多,对材料的腐蚀能力也显著提高。此外,材料的服役时间越长,受微生物的腐蚀程度越严重。 2007—2010年,Alekhova等利用从“和平号”空间站和国际空间站俄罗斯舱段设备表面分离出的28株霉菌,对空间站设备中大量使用的铝镁合金(AMG-6)进行了地面微生物腐蚀评价。研究发现,在空间站结构表面上分离的真菌中,以曲霉属为代表的黑曲霉(Aspergillus Niger)具有较强的腐蚀性,导致铝镁合金试样表面出现较深的点蚀坑。 2022年,Hupka等在国际空间站上开展了研究航天材料表面的生物被膜的在轨试验,将接种了产红青霉(Penicillium Rubens)的7种材料(不锈钢316、铝合金、钛合金、碳纤维、石英、硅胶和纳米草)送至国际空间站,研究微重力对生物被膜形态和生长的影响。结果表明,随着培养时间和材料类型的不同,材料表面的生物膜的重量、厚度和表面积方面表现出差异性。在第15天时,碳纤维和不锈钢在空间条件下的生物膜表面积较地面条件分别增加了37.8%和30.7%。但到了第20天,这两种材料在空间和地面条件下的生物膜表面积已无显著差异。 我国空间站目前正在开展空间微生物腐蚀领域的研究工作,航天神舟生物科技集团有限公司成功研制了微生物-材料相互作用科学实验装置(ISED),该装置位于我国空间站梦天实验舱航天基础试验机柜内,现已利用该设备开展了多批次微生物与材料相互作用实验,如图7所示。 首批次实验于2023年2—5月进行,进行了为期90天的黑曲霉对聚氨酯涂层电路板、裸铜电路板、热缩管等多种材料的微生物腐蚀试验。聚氨酯涂层电路板研究结果显示,在空间中黑曲霉形成了结构更加复杂的生物膜结构、代谢有机酸草酸浓度显著增加、聚氨酯涂层劣化更严重,涂层劣化与生物膜引起的生物降解和有机酸等腐蚀介质引起的化学降解有关。 研究同时发现,空间环境和地面环境下涂层腐蚀形貌存在显著差异,地面环境下涂层内部为多孔状腐蚀层,而在空间环境中,腐蚀与菌丝的侵入性生长有关,没有多孔状腐蚀区域,这种差异表明天地之间存在两种不同劣化机制,还需要进一步研究。 裸铜电路板的研究结果显示,空间环境和地面环境裸铜电路腐蚀产物存在差异,地面样品中腐蚀产物主要包括氧化亚铜(Cu2O)、氧化铜(CuO)和碱式碳酸铜(Cu2(OH)2CO3),而空间样本的腐蚀产物除了上述物质外,还发现了草酸铜(CuC2O4),表明空间环境中草酸参与了腐蚀过程。去除腐蚀产物后,发现空间样品的最大腐蚀坑深度和腐蚀坑直径都显著大于地面样品,表明空间样品局部腐蚀更为严重。 图7 中国空间站材料与微生物交互作用试验 为满足载人航天器应用环境及设计要求,空间微生物腐蚀防护材料须具备无毒、长效、广谱抗菌、轻质等性能。表面涂层防护技术是微生物腐蚀防护的重要手段之一,防护方式主要分为以下三种:防止微生物在其表面生长(抗黏附/微生物排斥)、释放抗菌剂杀死微生物(抗菌剂释放)以及通过接触杀死微生物(接触杀灭)。 (1)抗黏附涂层旨在通过非细胞毒性机制阻止微生物在表面的最初黏附。通过控制表面亲水性或疏水性以及表面粗糙度,可以降低固体表面与微生物之间的黏附力,从而在厚生物膜形成前轻松移除细菌。抗黏附涂层的材料包括高亲水性水凝胶、交联聚合物、无机薄膜(如铜/还原氧化石墨烯、介孔二氧化钛、含锌纤维)等。 (2)释放型涂层通过持续释放加载的活性化合物来发挥作用。活性物质的释放可以通过扩散、侵蚀/降解或水解共价键来实现。释放型涂层可以直接从材料表面洗脱,提供局部高浓度的抗菌剂,从而最小化抗药性风险。广泛使用的抗菌化合物包括抗生素、抗菌肽、金属(如银、铜、锌、镓)、卤素和酶等。 (3)接触杀灭型涂层设计为在微生物接触表面时立即杀死它们,而不是释放抗菌剂进入环境。抗菌化合物通过柔性的疏水聚合物链被共价锚定在材料表面。其作用机制包括对微生物造成物理损伤或形成强氧化剂来灭活微生物,如利用有机分子抗菌效应、金属阳离子抗菌、纳米粒子、活性氧物质等。 4 空间微生物防控技术体系 空间微生物防控是一项复杂的系统工程,涉及多个系统、多个环节和多个学科,需要全面规划和协同推进。杨宏等参考国外空间站的资料,对空间站微生物的来源、种类及其衍变因素进行了分析;在微生物对空间站的危害分析的基础上,提出了地面与空间站共同监测与控制的微生物综合控制措施,建议微生物控制应高度重视、微生物的控制必须从控制微生物的来源入手、从设计上采取措施控制微生物的生长、持续监测空间站的微生物状况。 伊佳等开展了空间微生物防控体系研究的探索,从系统层面明确载人航天器空间微生物防控技术体系构成和工作内容,提出的研究内容包括空间微生物菌种的鉴定、空间环境下微生物对材料的腐蚀研究、建立载人航天器舱内材料数据库、空间材料抗菌涂层处理及评价、微生物控制技术五个方面。 孙伊等提出空间站舱室微生物污染防控体系的构成包括材料的生物稳定性检测评价、设备加工组装全过程控制、发射前检测和消毒、在轨检测和消毒四个方面。 李飞等根据对载人航天工程微生物控制任务的分析,提出包括分析、鉴定、评价、控制四个方面的空间微生物控制技术体系。 目前,关于空间微生物防控技术体系研究主要从航天工程任务流程角度进行设计,而本文则基于系统工程风险管理的逻辑,构建了一个空间微生物防控技术体系。该体系包括微生物风险识别、检测、评价和控制四个环节,如图8所示,这四个环节是一个有机整体,相互关联。 图8 空间站微生物防控技术体系 第一环节是微生物风险识别环节,旨在辨识空间站中存在几类微生物相关的风险,确定防控的具体对象。该环节的目标是保障人员健康、维护设备安全和确保环境宜居。据此,对微生物风险进行识别。其中,与人员相关的风险包括病原性微生物和耐药性微生物,与设备相关的风险包括腐蚀性微生物、生物膜形成微生物,这些风险可能会导致设备故障。此外,与环境相关的风险则涉及微生物总负荷量及微生物群落稳定性。 基于此,可制定重点关注的微生物名单,明确空间微生物防控的重点关注对象。开展微生物风险识别,需依托空间微生物菌种资源库和信息数据库,这些资源作为微生物风险识别的核心基础,为识别过程提供基础保障。该环节涉及的主要技术发展方向包括微生物菌种资源库和数据库、航天器材料腐蚀数据库、条件致病菌和病原菌识别、嗜极微生物识别等。 第二个环节是微生物风险检测,即对防控的具体对象进行针对性检测,判断空间站各系统是否存在相关风险。检测的目标是微生物负荷量和微生物种类。 主要工作内容包括:一是建立上行和在轨阶段微生物检测规范和标准。二是追踪舱内微生物丰度的变化趋势,包括空气、表面和水体等。三是微生物检测新技术和设备的研制,要求能够在轨、快速、原位和精准检测。微生物风险检测环节涉及的主要技术发展方向包括生物膜检测技术、嗜极微生物检测技术、在轨实时检测技术等。 第三个环节是微生物风险评价环节,即对检测的结果进行评估,判断是否满足要求。评价的目标是评估风险等级、决策控制措施。该环节涉及的主要技术发展方向包括微生物群落动态变化分析技术、腐蚀动力学分析、风险预警模型开发等。 主要的工作包括以下四点:一是判断微生物负荷水平是否合格。目前国际空间站和我国空间站均已建立微生物控制标准,从起飞前到在轨飞行阶段均有相应的要求。二是评估所采取的微生物控制方法是否有效,是否需要调整控制措施。三是分析对人、机、环造成的影响。四是预测微生物可能发展趋势。 第四个环节是微生物风险控制环节,旨在通过一系列相应措施,对空间站各系统进行微生物控制,避免发生微生物风险。该环节的目标是确保控制措施的有效性。该环节涉及的主要技术发展方向包括在轨原位修复技术、长效涂层防护技术等。 主要采取的控制措施包括以下四点:一是环境条件控制。如使用高效滤膜对空气进行净化处理,控制舱内湿度,减少局部结露等。二是对舱内表面进行定期的清洁和消杀。三是原材料选用控制。如选用具有抗菌防霉性能的材料,对材料表面进行阳极氧化、疏水疏尘表面工艺处理,降低微生物在材料表面的附着。四是应用涂层防护技术。主要是将抗菌因子加入涂层中起到杀菌或抑菌作用。主要抗菌因子包括Ag+、Cu2+等金属离子、季铵盐类抗菌剂、抗菌肽和仿生涂层等。 5 结语 空间站微生物防控技术对于保障长期载人航天任务的顺利进行至关重要。通过对国外空间站微生物污染事件的分析,可以看出微生物污染问题极为严峻,其组成复杂、污染对象多样且后果严重,这为我国空间站微生物防控提供了警示。 当前,我国空间站已进入应用与发展阶段,在微生物检测与控制技术方面取得了显著进展,在轨微生物检测技术已涵盖培养法与免培养法,并且均有相应设备和技术应用;在微生物控制方面,也制定了明确要求并配备了有效的技术手段。 最后,基于系统工程风险管理角度构建了防控技术体系,涵盖风险识别、检测、评价和控制四个环节,各环节相互关联,涉及多项技术发展方向,有助于全面提升空间站微生物防控能力,确保航天员安全和航天器稳定运行,从而推动我国载人航天事业发展。 来源:《空间科学与试验学报》2025年第1期

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

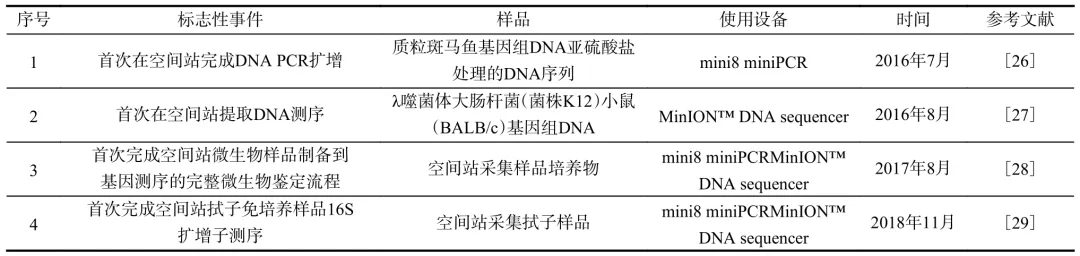

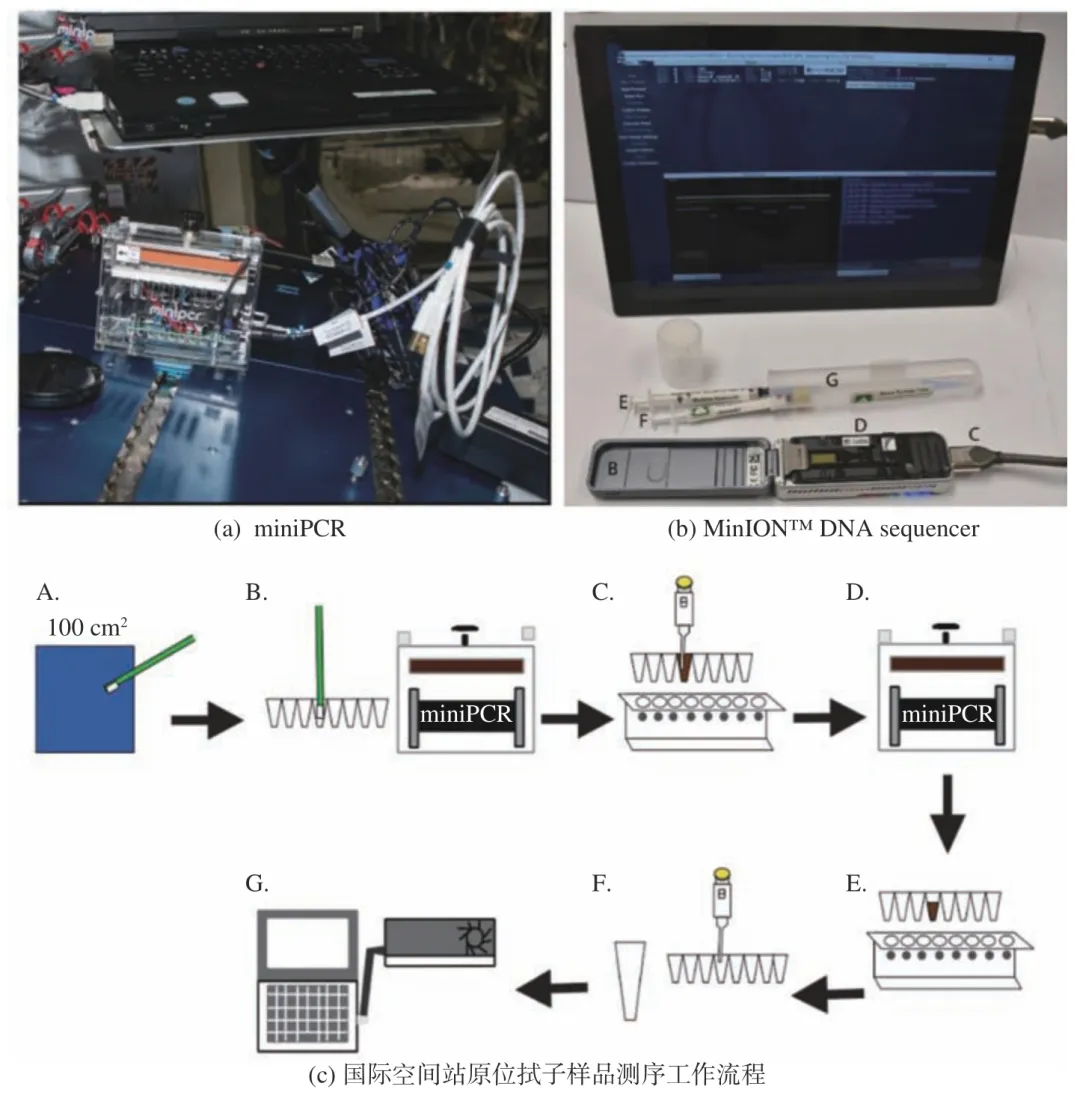

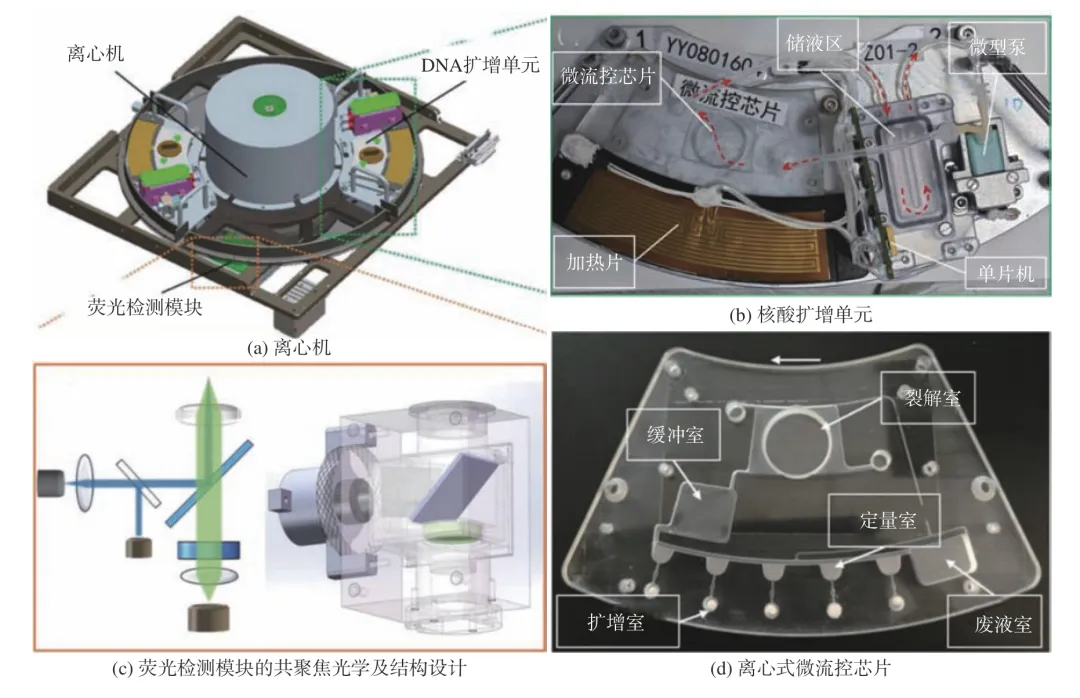

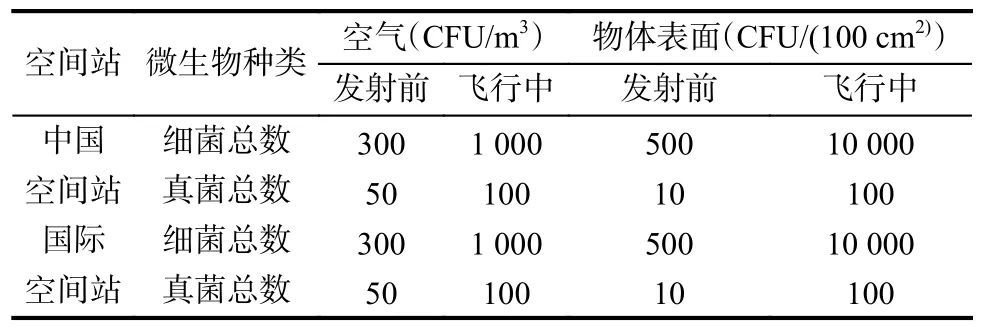

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414