第一作者:刘倩 通讯作者:毛博 通讯单位:上海交通大学材料科学与工程学院 DOI: 10.1016/j.jmst.2024.04.075 01 全文速览 本文系统综述了激光冲击强化(LSP)在钛合金表面强化领域的研究进展,对比分析了标准LSP与热辅助、低温、电脉冲及磁场辅助等创新LSP工艺的设计原理与协同强化效果。多层次总结了LSP下诱导的位错重排、孪晶演化、晶粒细化及非晶化等组织演变规律,并归纳了激光能量、冲击次数等关键工艺参数对材料硬度、疲劳性能和耐蚀性的影响机制。同时,文章探讨了当前LSP技术在残余应力稳定性、复杂构件适应性等方面存在的技术瓶颈,为未来钛合金表面强化技术的发展提供了重要参考。 02 背景介绍 钛合金因其高比强度、耐腐蚀性和生物相容性,广泛应用于航空发动机、骨科植入体和海洋装备等关键领域。钛合金的表面机械加工是进一步提升其服役性能的有效手段,然而,传统表面强化技术(如喷丸)存在残余应力层浅、加工精度低、工艺可控性差等局限。激光冲击强化(LSP)作为新兴表面改性技术,凭借超高应变率(>10⁶ s⁻¹)、超高冲击波压力(GPa级)和工艺参数可控等优势,可在钛合金表层引入深层残余压应力和梯度纳米结构,从而显著提升其疲劳寿命、抗应力腐蚀能力和耐磨性。该技术最早由美国Anderholm公司于20世纪70年代提出,用于解决航空发动机叶片的疲劳断裂问题。经过半个世纪的发展,LSP已从单一工艺演变为涵盖多参数精确调控的先进表面强化体系,并成功应用于航空发动机叶片、航天结构件、核电站关键部件及医用植入体等领域。大量研究表明,通过精确调控激光能量和冲击次数等关键参数,LSP可诱导钛合金表层产生梯度纳米结构,包括高密度位错、纳米孪晶和相变等微观组织演变,从而显著提升钛合金的表面硬度、疲劳强度、耐腐蚀性及抗裂纹扩展能力等关键性能指标。本文系统梳理了LSP工艺参数-微观组织-宏观性能的关系,为航空钛合金部件的表面强化提供了重要参考。未来,随着多物理场协同LSP(如温控、低温、电磁辅助等)的发展,该技术有望在极端环境(高温、腐蚀、辐照)下实现更优的改性效果,推动高端装备的可靠性和服役寿命进一步提升。 图1钛合金的典型分类、表面加工技术和应用 03 本文亮点 本文系统综述了激光冲击强化(LSP)在钛合金表面改性领域的最新研究进展,首次从多场耦合角度对比分析了标准LSP与热/低温/电脉冲/磁场辅助LSP的工艺特性及其协同强化机制。重点阐明了钛合金在LSP过程中典型的组织演化特征,总结了钛合金的组织演变-工程性能-工艺参数之间的关系。针对当前LSP技术在复杂构件适应性加工、工艺参数精确调控等工程应用中的关键瓶颈问题,创新性地提出了智能便携式LSP设备开发、先进的材料加工方法集成、基于微观组织演变的数值模拟等未来发展方向,为突破钛合金表面强化理论和技术瓶颈提供了重要指导。 04 图文解析 LSP的过程创新设计 LSP是一种通过高能脉冲激光诱导等离子体冲击波实现钛合金表面改性的技术,其传统工艺利用高能短脉冲激光束穿过透明约束层,照射金属表面覆盖的牺牲层,导致牺牲层瞬间汽化并电离形成高温高压等离子体。在透明约束层的限制作用下,等离子体膨胀受限并产生反向冲击波,该冲击波在材料内部传播形成应力波,从而在表层引入梯度分布的压缩残余应力和显著的晶粒细化效应。然而,传统LSP的单一机械场作用在航空发动机叶片、航天器结构件等极端环境(高温、交变载荷、腐蚀等)应用中存在明显局限性,主要表现为:1) 高温条件下(>300℃)位错重排导致的应力松弛;2) 循环载荷作用下的残余应力衰减。针对这些问题,近年来研究者开发了多物理场协同强化的创新LSP技术: 1. WLSP将热-力耦合效应引入LSP,通过动态应变时效DSA调控微观组织,结合热激活与应变时效优势,稳定材料性能;2.CLSP利用液氮环境实现低温超高应变速率协同强化,抑制位错滑移并促进纳米孪晶和层错形成,显著提升钛合金硬度和疲劳寿命;3. EPLSP队通过脉冲电流引入电塑性效应,优化位错运动,修复裂纹并改善织构,同时提升材料延展性;4. MFLSP利用脉冲磁场调控位错动力学,通过磁场干预轨道自旋状态(单重态→三重态),降低位错-障碍物结合能,促进位错脱钉和增殖,从而增强材料塑性变形能力。图3给出了多种多场耦合LSP工艺示意图。这些创新设计通过多物理场(热、电、磁)的协同作用,克服了传统LSP的局限性,实现了钛合金表面性能的协同提升与稳定化,为极端环境应用提供了新思路。 图2多场耦合LSP工艺示意图。 钛合金在LSP处理下的组织演变 钛合金在高应变速率下的微观组织演化行为是LSP工艺设计与优化的关键科学依据。作为典型的同素异构体材料,钛合金不仅包含六方密排结构(α相)和体心立方结构(β相)两种基本相,还存在α'相、α"相以及ω相等多种亚稳相。这些相结构因其晶体学特征的差异而表现出截然不同的塑性变形机制,包括位错运动、形变孪生、应力诱发相变、晶粒细化以及表面非晶化等多种微观响应形式。特别值得注意的是,LSP工艺特有的超高应变率(~106/s)载荷条件会引发与准静态变形显著不同的微观结构演化。表1系统归纳了LSP处理后钛合金中观察到的典型组织演变特征及其形成机制 表1 LSP处理后钛合金的典型组织演变特征。 LSP处理的钛合金的服役性能提升 钛合金因其优异的耐腐蚀性、耐磨性和疲劳强度,在航空航天、化工和医疗等关键领域具有不可替代的应用价值。为进一步提升钛合金的服役性能,特别是其表面硬度、耐磨性及疲劳寿命等关键指标,LSP技术凭借其独特的表面强化机制和深层CRS,已成为钛合金表面强化的重要手段。研究表明,LSP处理可显著细化钛合金表层晶粒,使表面硬度提升20%-40%,从而大幅增强其承载能力和耐磨性能。更重要的是,LSP诱导的梯度纳米结构和高密度CRS(通常可达-500 MPa以上)能有效抑制疲劳裂纹萌生与扩展,使钛合金的疲劳极限提高30%-50%。此外,LSP处理促进形成的纳米晶结构和晶体缺陷有助于生成致密的氧化保护层,使钛合金的耐蚀性能提升。表2系统对比了LSP处理前后钛合金关键工程性能参数的演变规律。 表2 LSP前后钛合金的工程性能的比较和总结 LSP的挑战与未来的发展方向 自LSP技术发展以来,其在产业化和商业化应用方面已取得重要突破,但仍面临若干关键性技术挑战。基于对LSP作用下钛合金微观组织演化与宏观性能的深入理解,LSP技术已成功应用于航空航天领域关键部件的性能提升,包括钛合金涡轮叶片、齿轮轴及转子盘等核心承力构件,显著提高了部件的疲劳寿命和损伤容限。在生物医疗领域,LSP技术通过调控钛合金植入体表面纳米结构和CRS分布,实现了生物相容性与力学性能的协同优化。此外,基于其独特的CRS调控能力,LSP技术已成为焊接接头和增材制造零件应力优化的有效手段。然而,随着钛合金构件向复杂曲面、轻量化方向发展,现有LSP设备在加工柔性方面面临严峻挑战;同时,针对极端服役环境下的性能需求,如何实现钛合金工程性能的突破性提升仍是重大科学难题。为此,必须重点解决LSP技术在钛合金加工中的三大核心问题:工艺柔性不足、稳定性欠缺以及强化均匀性难以保证。突破这些技术瓶颈的关键在于深入揭示LSP诱导钛合金微观组织演化与宏观性能的跨尺度关联机制。未来研究应聚焦于三个前沿方向:(1)开发模块化、便携式LSP装备;(2)探索多种先进的材料加工方法集成;(3)建立基于微观组织演变的LSP多尺度预测模型。 图3 钛合金LSP研究的现状、挑战和未来研究方向。 05 总结与展望 本文系统综述了钛合金在LSP处理下的研究现状,介绍了LSP的基本原理及设计原理,并讨论了高温、低温、电场和磁场辅助的LSP技术。文章总结了钛合金在LSP过程中典型的组织演变特征,如位错积累、层错演化、变形孪晶、相变、晶粒细化及表面非晶化等。还总结了LSP对钛合金表面硬度、耐磨性、疲劳耐久性和耐腐蚀性的影响,并深入探讨了LSP对钛合金工程性能的提升。文章分析了当前在应用LSP进一步提升钛合金工程性能方面面临的挑战,并提出了未来的研究方向。预计,本文的综述将为未来钛合金LSP加工设计提供有价值的见解和指导,从而促进钛合金在更广泛领域的应用,并进一步提升其工程性能。 06 作者介绍 第一作者:刘倩,上海交通大学2023级博士研究生,以第一作者身份在JMST、MSEA、JAP等SCI期刊上发表论文6篇;公开国家发明专利3项。曾荣获研究生国家奖学金等荣誉。 通讯作者:毛博,哲学博士,上海交通大学材料学院副教授、博士生导师。国家海外高层次青年人才、上海市海外领军人才、以及小米青年学者等项目入选者。主要从事钛合金等轻质高强金属材料的先进制造和加工方面的研究。主持国家自然科学基金、国家重点研发计划课题、上海市“科技创新行动计划”专项、上海交通大学“交大之星”医工交叉计划等项目10余项。发表学术论文50余篇,授权和公开发明专利20余项。在北美制造科学与工程年会,国际航空材料大会,以及中国材料大会等国内外学术会议作邀请报告20余次。PNAS、Acta Materialia等40余种期刊审稿人。担任中国材料研究学会钛合金分会第一届理事会理事等学术兼职。 本文的作者还包括中国宝武首席科学家、上海交通大学客座教授储双杰博士,苏州大学张星博士,上海激光技术研究所王浩博士等。 课题组长期招募金属材料领域的博士后和博士研究生,有意者可联系: bmao@sjtu.edu.cn 07 引用本文

Qian Liu, Shuangjie Chu, Xing Zhang, Yuqian Wang, Haiyan Zhao, Bohao Zhou, Hao Wang, Genbin Wu, Bo Mao, Laser shock processing of titanium alloys: A critical review on the microstructure evolution and enhanced engineering performance, J. Mater. Sci. Technol. 209 (2025) 262-291.

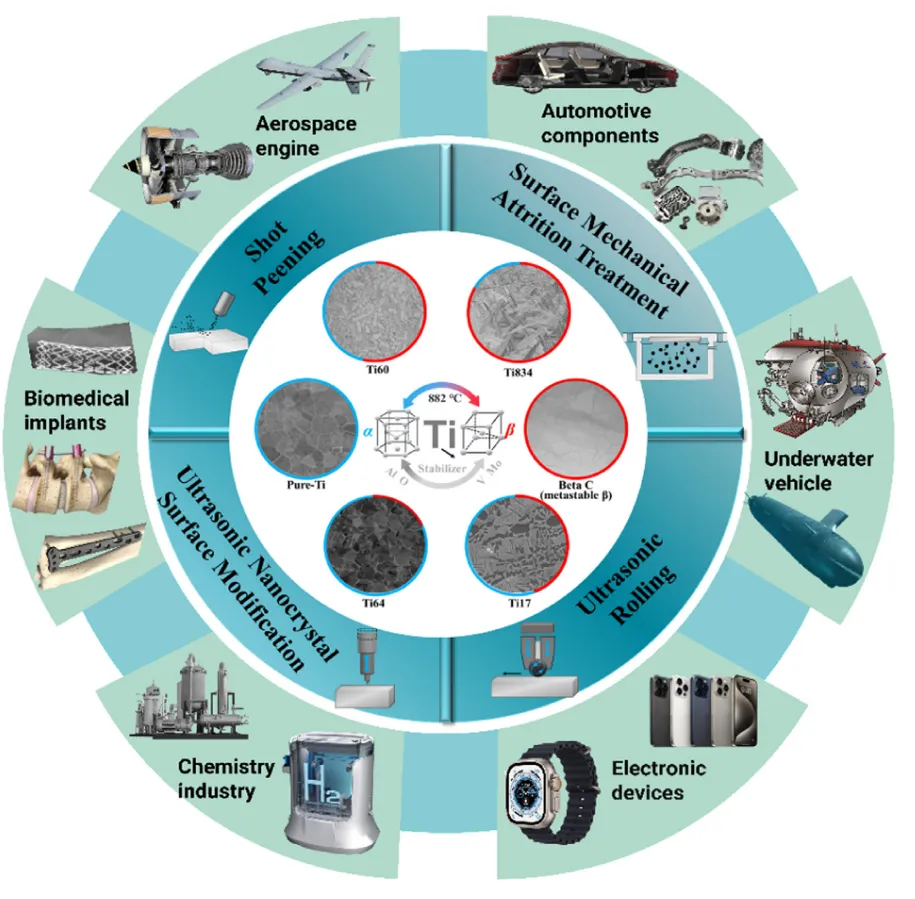

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

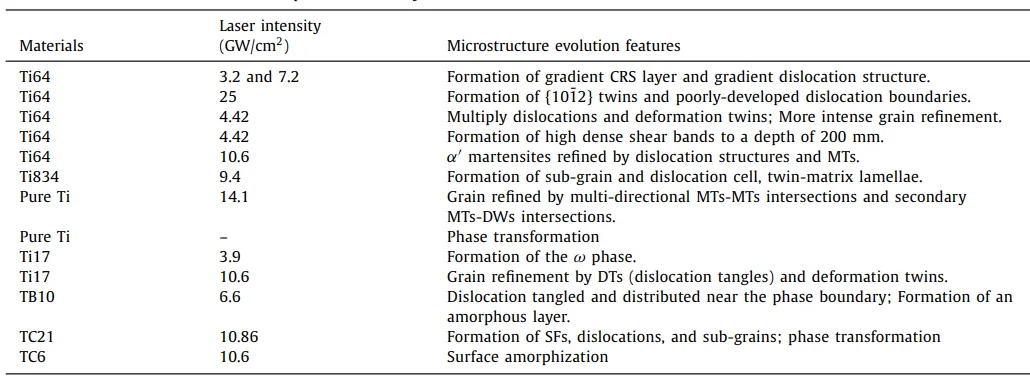

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

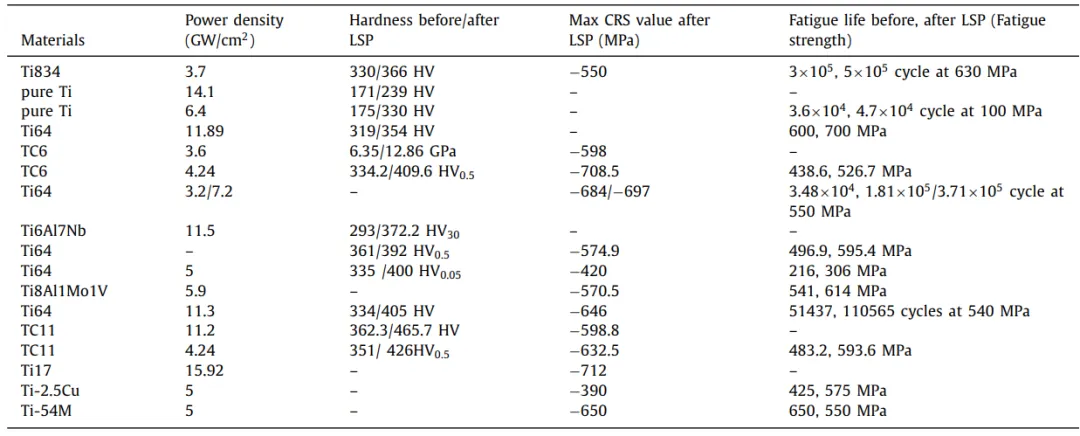

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

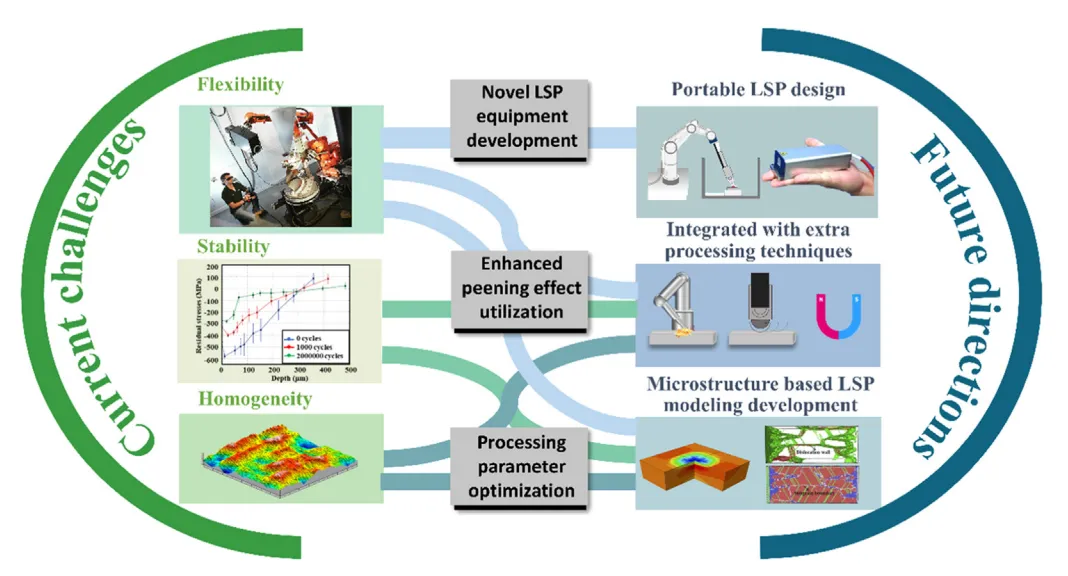

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414