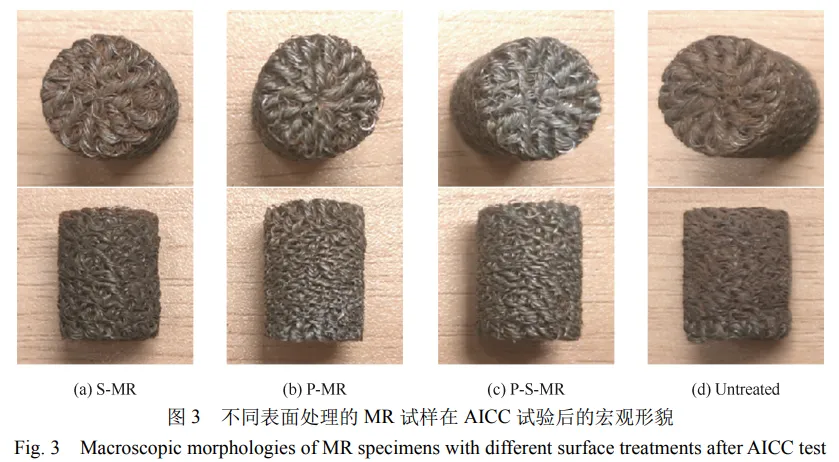

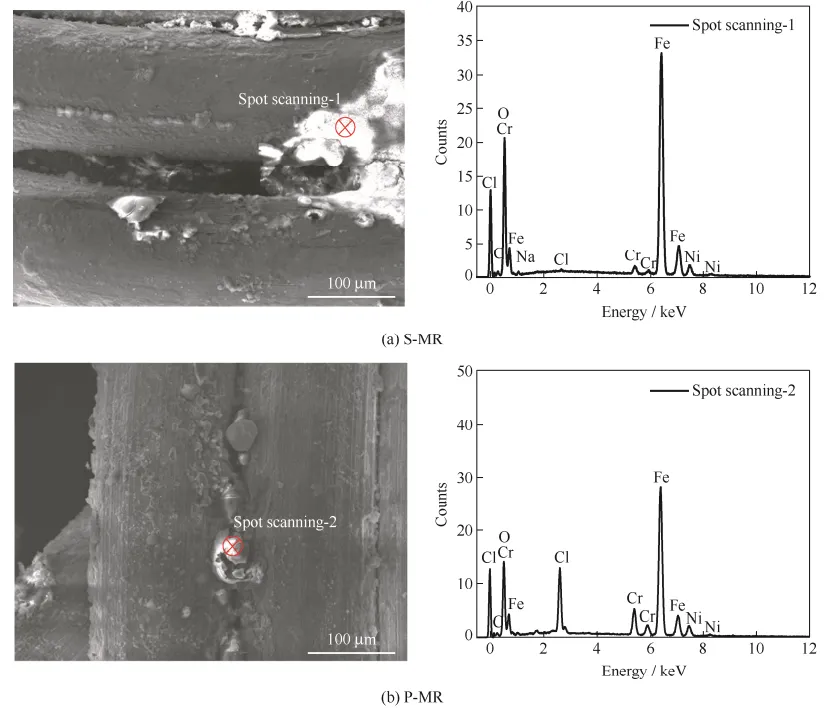

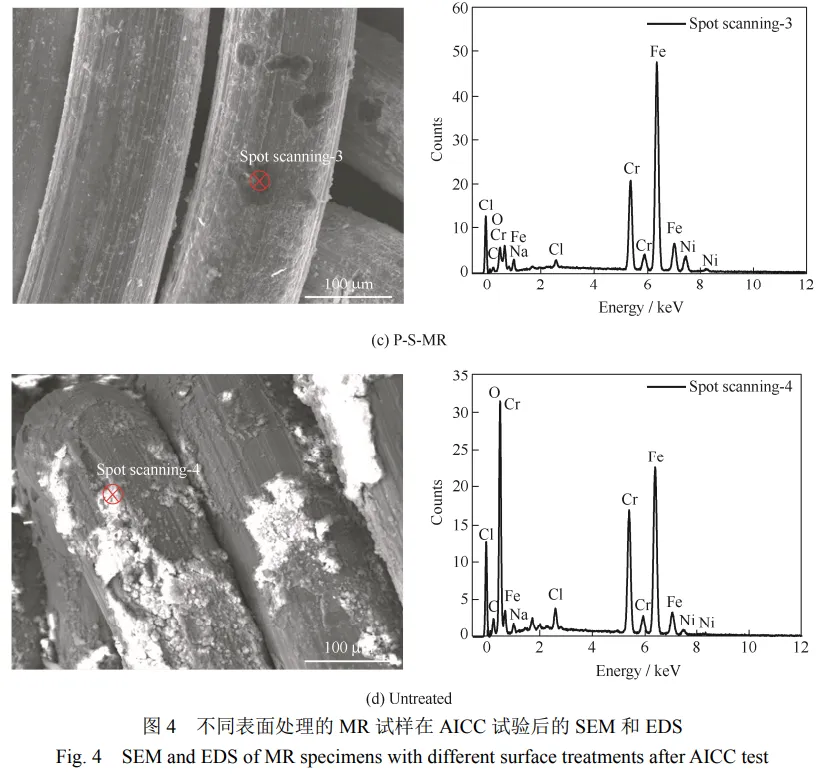

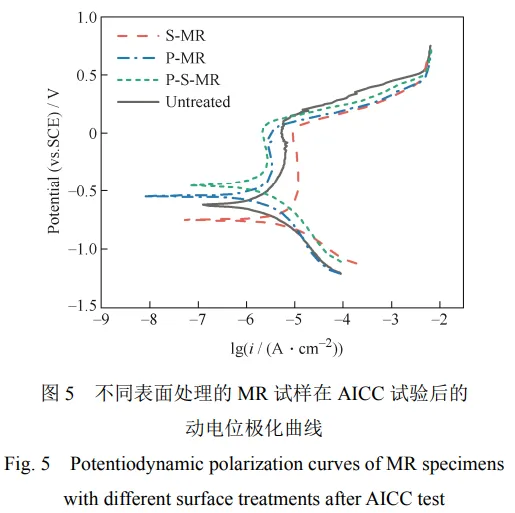

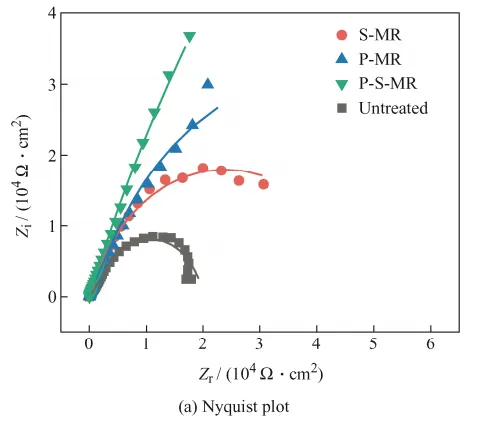

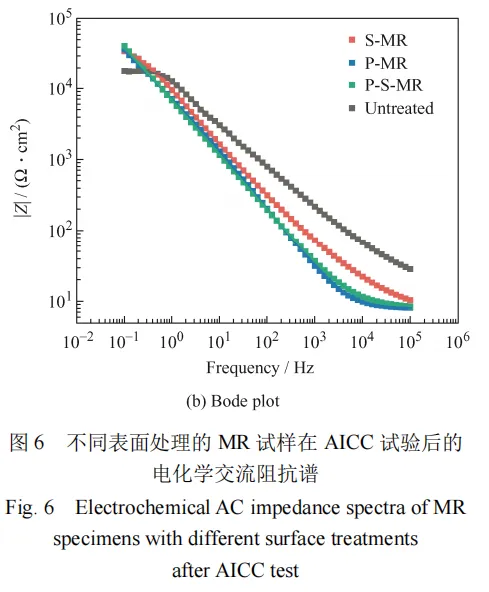

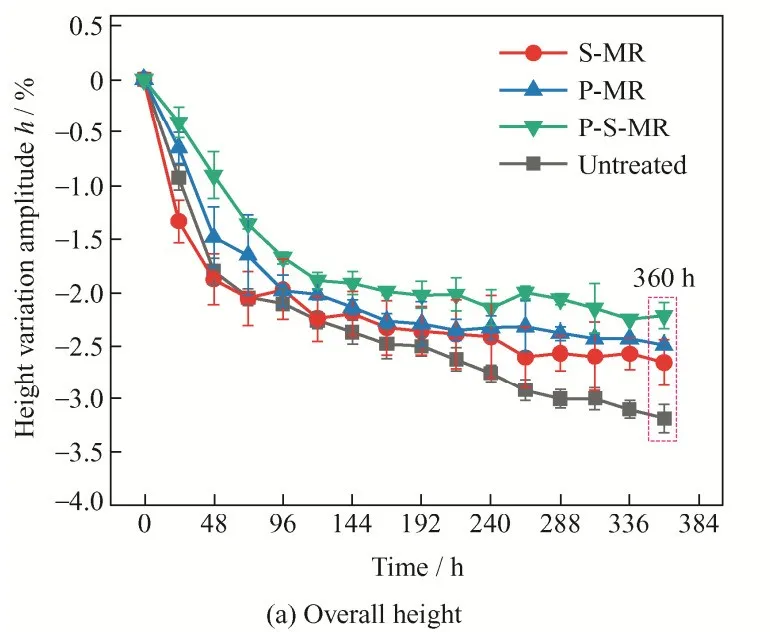

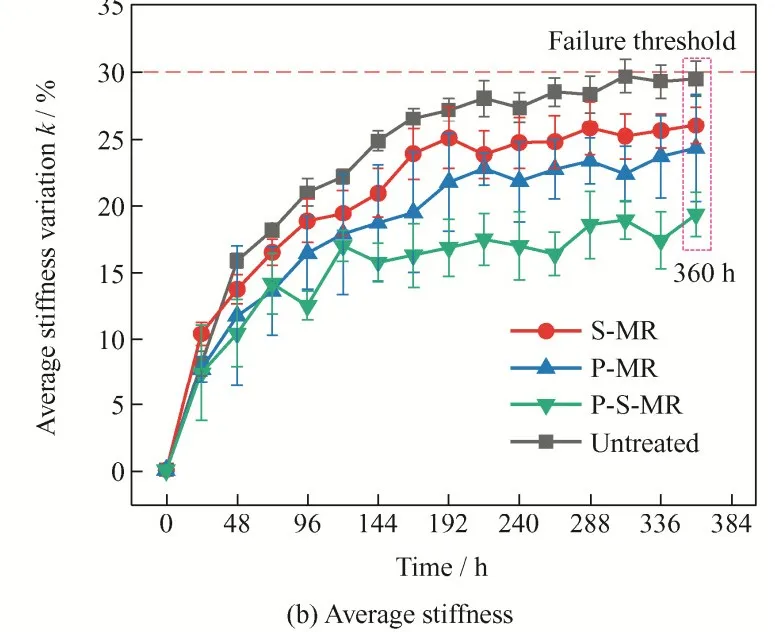

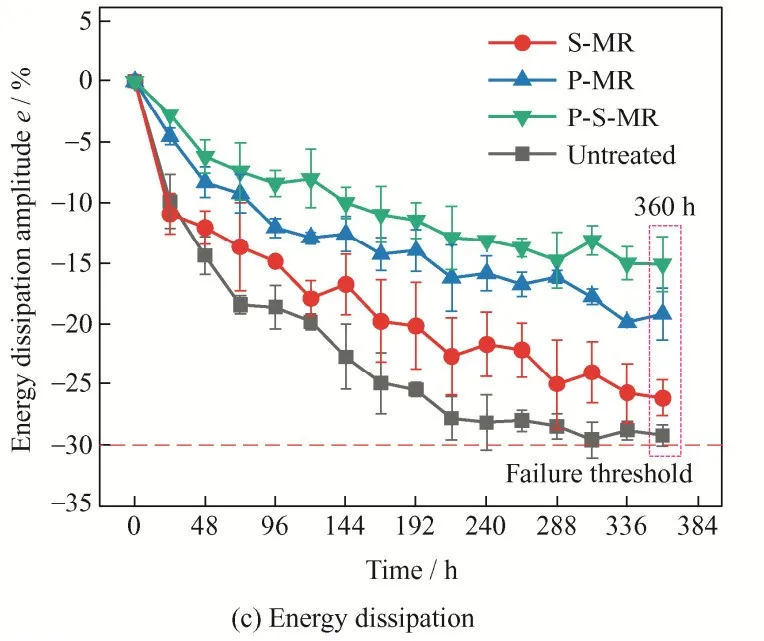

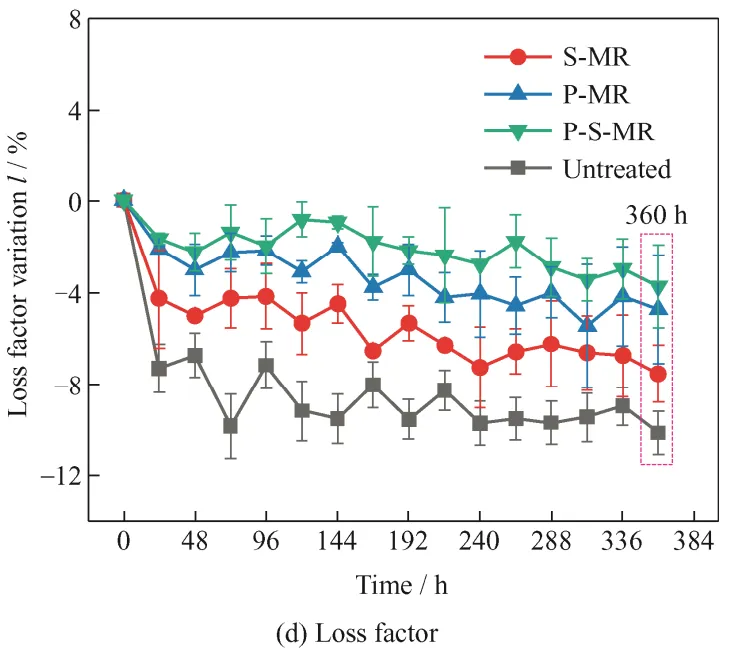

本文为福州大学任志英教授团队撰写发表在《中国表面工程》2025年第38卷第1期的研究论文,题为“金属橡胶在不同表面处理工艺下的腐蚀行为及静载压缩蠕变性能”。 金属橡胶(MR)是一种纯金属的多孔减振 / 隔振材料,可作为极端环境下传统高分子减振 / 隔振材料的绝佳代替者。然而,目前关于其在海洋环境中的腐蚀行为及静载压缩蠕变性能研究还较少,影响了金属橡胶的进一步工程应用推广。 福州大学任志英教授团队在《中国表面工程》2025年第38卷第1期发表研究论文《金属橡胶在不同表面处理工艺下的腐蚀行为及静载压缩蠕变性能》,采用表面硅烷化(S)、化学酸洗(P)和化学酸洗-表面硅烷化(P-S)工艺对制备好的 MR 试样进行表面处理,得到三种不同表面性能的 MR 试样。在 5wt.% NaCl 溶液中进行间浸腐蚀方式的静载压缩蠕变试验,并利用 SEM、EDS 和电化学工作站等表征手段研究 MR 的微观形貌、腐蚀产物元素组成、耐腐蚀和抗蠕变性能。

01 引用格式

02 创新点 03 重要结论

04 课题组简介 论文主创 赖福强 福州大学副教授、硕导,福建省级高层次人才(C类),福州大学金属橡胶与振动噪声研究所党支部副书记,教育部联合基金创新团队核心成员。长期开展表面工程和摩擦学、特种减隔振材料金属橡胶可靠性和测试设备研发及其智能运维等研究。主持国家自然科学基金青年基金1项、福建省自然科学基金1项、地方重点实验室开放基金2项和参与面上项目2项,主持企业院所合作项目4项。在国内外期刊上发表高水平学术论文30余篇,授权发明专利8项。现任中国机械工程学会摩擦学分会青年论坛组委会组委,《摩擦学学报(中英文)》第一届青年编辑委员会委员和2024年度优秀审稿专家等。 吴乙万 福州大学校聘教授、博导,福建省级高层次人才(B类),福州大学金属橡胶与振动噪声研究所副所长,教育部联合基金创新团队核心成员。长期开展振动与噪声控制、特种装备减振与抗冲击、金属橡胶材料的设计、制备、表征及工程应用。近五年主持装备预研等国家级项目6项,企业院所合作项目5项。近五年国内外期刊上发表高水平学术论文60余篇,授权发明专利10余项。 任志英 福州大学教授、博士生导师、机械工程及自动化学院副院长(主持工作),福州大学金属橡胶与振动噪声研究所所长。现任中国机械工程学会摩擦学分会副主任委员、中国振动工程学会人因振动工程专业委员会委员、福建省力学学会副理事长等。长期从事核装备减振降噪技术以及特种减隔振材料金属橡胶的研究,主持国家自然科学基金NSAF重点项目、面上项目、军科委创新特区、装备预研、省部级重点项目以及核电等企事业单位委托项目30余项,发表高水平论文100余篇,科学出版社出版专著1本;授权国家发明专利57项,5项实现许可。成果获福建省科技进步一等奖/二等奖、机械工业科技进步二等奖、中国发明协会创业创新二等奖各1项。 团队简介 福州大学 金属橡胶与振动噪声研究所 福州大学金属橡胶与振动噪声研究所于2016年开始筹建,2017年建成并投入使用。目前,依托研究所建成了“福建省金属橡胶军工创新工程行业技术开发基地”以及“福建省国防装备减振降噪协同创新中心”两个省级科研平台。研究团队现有120余人,包括教师12名,硕博士研究生100余人。其中,国务院政府特贴专家1名,教育部新世纪优秀人才1名,福建省“双百计划”引进创业创新专家1名,福建省闽江学者特聘教授1名,高级职称教师9名,博士生导师5名,硕士生导师12人。 近年来,团队成员主持国家自然科学基金NSAF重点项目、面上项目、青年项目、教育部联合基金创新团队、国防类重点项目、国防预研类项目等40余项,总经费4000余万元,授权知识产权100余项,发表论文240余篇,科学出版社和国防工业出版社出版学术专著4部,获军队(省部级)科技进步一等奖1项、二等奖8项。福州大学金属橡胶与振动噪声研究所坚持国防特色鲜明、金属橡胶技术优势突出,多学科、多领域统筹兼顾协调发展的建设理念,是国内该领域具有广泛影响力的科研单位。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414