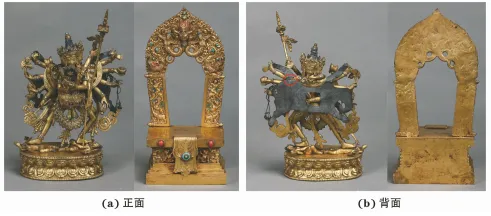

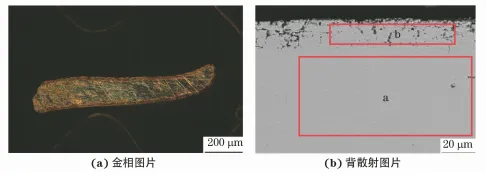

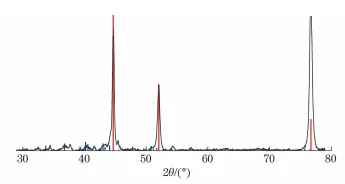

上乐金刚在清宫也译作胜乐金刚、上乐王佛,是藏传佛教无上瑜伽部母续重要的本尊之一。笔者对故宫博物院收藏的清代上乐金刚进行资料查阅,发现上乐金刚主要以唐卡和雕塑的形式存在,其中唐卡类上乐金刚所持象皮均为白色,具有一 定的写实性,对36尊金属质上乐金刚进行观察,发现有30尊上乐金刚所持象皮颜色与佛像本体颜色相同,5尊上乐金刚所持象皮颜色与背光颜色相同,其中象皮颜色与背光正面颜色相同的有5尊,象皮颜色与背光反面颜色相同的有1尊,而文物号为故198108的铜鎏金上乐金刚(见图1) 所持象皮颜色与佛像本体颜色及背光颜色均不相同。对此铜鎏金上乐金刚所持象皮进一步观察发现其质软,断口处呈银白色,初步推断象皮基体材料为银,而表面黑色物质为银质基体的腐蚀产物还是乌银装饰层却无法辨识。 图1 故198108铜鎏金上乐金刚 乌银指铜、银、铅中至少一种金属与硫在高温下生成的金属硫化物,乌银可以通过镶嵌或者涂覆的方法镶嵌或覆于金、银、铜质器物表面,此种金属表面装饰工艺被称为乌银镶嵌。通过观察清宫旧藏的涂覆乌银的器物表面,发现乌银装饰层与银质器物的腐蚀产物在感官上极为相像,而科学研究表明我院收藏的覆以银质器物表面的乌银除含有螺硫银矿外,还含有不同种类的铜硫化物,在有鎏金层的银质器物上还可能含有金银硫化物。 本工作通过科学的研究方法对象皮脱落的残件进行检测分析,并采用对比分析的方法对象皮颜色的成因进行科学的阐释,以期为故198108铜鎏金上乐金刚的保护修复提供科学参考。 1. 1试验样品来源 试样取自故198108铜鎏金上乐金刚象皮断裂处脱落的残件。 1.2 试验方法 采用便携式显微镜、金相显微镜、环境扫描电镜及能谱仪(ESEM-EDS) 、微区X射线衍射分析仪对象皮残件表面和断面进行微观形貌观察、成分及物相分析,以明确象皮颜色成因。 1. 2. 1 形貌观察及成分分析 使用3R-MSA600型便携式显微镜对未包埋的象皮残件进行表面微观形貌观察,采用Olympus金相显微镜和FEI公司QUANTA-650型环境扫描电镜对光敏树脂包埋抛光后的象皮残件进行断面观察,利用APOLLO-X型能谱仪对象皮残件基体及表面黑色物质进行成分分析。环境扫描电镜及能谱仪(ESEM-EDAS) 测试条件:工作电压25kV,背散射电子相,能谱面扫描时间50s。 1. 2. 2 物相分析 使用德国BrukerD8Discoveryμ-XRD设备对象皮残件表面黑色物质层进行物相分析,测试条件:铜靶,测试电压50kV,电流1.0mA。 2. 1 形貌观察及成分分析 由图2可见:象皮表面覆有一层黑色的物质,部分区域因尘土覆盖,颜色分布不均。 图2 象皮残件表面微观形貌(200×) 由图3可见:象皮主要分为两层:中心的金属基体层和环绕于基体的物质层,金属基体最大厚度约为143μm,表面黑色物质层厚度约为19μm,十分均匀、平整地分布于基体表面,这一现象亦可以从背散射图片中清晰看出。背散射图片中未见两种物质层之间清晰的分界面,这是由于背散射图像的亮度与原子序数相关,亮度不同说明含有元素种类及含量不同,而象皮残件背散射图上下两层的亮度几乎相同,表明金属基体与表面黑色物质层在元素组成上较为相似,但仍存在一定的差异。 图3 象皮残件金相及背散射图片 对象皮残件基体(背散射 a区域) 、黑色物质层 (背散射b区域)进行能谱分析,结果发型:象皮基体(a区域) 为银铜合金,其中铜的质量 分数高达 6. 09% , 因此铜是人为添加用以增加象皮 硬度,防止象皮发生变形的。元素分析结果表明,基 体表面黑色物质层(b区域) 仍以银铜为主要元素, 这一结果也解释了背散射图片中基体与表面黑色物 质层未出现清晰分界面的原因, 同时元素分析结果 表明黑色物质层中含 S、Cl、O三种元素。 2.2 物相分析 图4所示为象皮表面黑色物质层X射线衍射结果,结合元素分析结果可以确定较强的三个峰为银的特征峰,此外在2θ角为3395°、36. 88°、40.15°、40.42°、42.85°、43.35°、44.12°等处也出现了特征峰,对比标准谱线确定其为螺硫银矿(Ag2S)的特征峰,因此可以确定象皮表面的黑色物质主要为螺硫银矿。然而物相分析未检测出与O、Cl元素相关的化合物,这可能是由于检测位置黑色物质层中相关元素的化合物含量较低。 图4 象皮表面黑色物质XRD结果 2.3 讨 论 检测分析结果表明象皮为银铜合金,表面黑色物质层中除基体元素外还出现了 O、S、Cl元素,物相分析结果表明黑色物质主要为螺硫银矿。此前的工作实践及研究结果表明,在故宫博物院收藏的以银为主要基体材质的文物中,表面类黑色物质层主要有两种形成途径:银质器物在大气环境中发生腐蚀,表面形成类黑色的腐蚀产物层;银质器物表面覆以乌银后形成具有一定装饰功能的类黑色物质层。此两种途径形成的类黑色物质层在感官上极为相像,但在物相组成上存在差异,因此通过物相组成仍能辨识出银质器物表面黑色物质的来源。然而象皮表面黑色的Ag2S既可能是银质基体的腐蚀产物,亦可能是银/硫乌银,无法通过物相分析结果来辨识其来源,故仍需对象皮表面Ag2S的来源进行进一步分析。 银具有高稳定性,这种化学稳定性有益于其耐腐蚀性,然而银质器物在大气环境中仍会发生腐蚀而在表面形成一种暗黑色的膜,这种现象称为银的晦暗。银发生腐蚀是因为金属相的耐蚀性主要取决 于三个因素: (1) 金属的电位。电位除与自身的标准电位有关,还与金属内部存在的杂质及金属本身的物理与化学均匀性有关。金属内部的杂质或不均匀性都有可能使金属形成局部的微电池,从而引起或加速金属的电化学腐蚀。以银铜合金为例,Ag的标准电极电位为0.8V,远高于 Cu (0. 52V) , 因此当Ag与Cu之间形成腐蚀微电池时,Ag为阴极不受腐蚀,故在较高铜含量的银铜合金器物上多见铜的绿色锈蚀产物,而当银含量较高时银铜合金会呈现黑色的银的腐蚀产物。 (2) 金属表面是否存在保护膜。保护膜对金属基体的保护作用与保护膜的状态如致密度、连续性等因素有关。清宫旧藏的银质器物表面常见的能成 膜的装饰工艺为鎏金技艺,然而由于Au(1. 68V) 的 标准电极电位高于Ag,因此Ag充当阳极发生腐蚀,即Au引起或加速了Ag发生腐蚀,,不能保护银质胎体,因此银鎏金器物表面多出现类黑色的银的锈蚀产物。然而研究发现故宫博物院收藏的银质器物表面所覆的乌银装饰层对银质胎体具有一定的保护作用,这可能是由于乌银装饰层在器物表面形成 了致密、连续的膜,隔绝了银质胎体与大气环境,从而避免腐蚀。因此,古代金属表面的成膜装饰工艺不仅能起到装饰作用,在一定的保存环境中还可能有效避免器物发生腐蚀。 (3) 外界环境条件。银在大气环境中的腐蚀是一个较为复杂且缓慢的电化学腐蚀过程,如Ag在常温甚至在加热大气中几乎不发生氧化腐蚀,但当大气中存在水蒸气、二氧化硫或硫化氢等气体时,Ag则会发生明显的腐蚀,这表明Ag在大气环境中的腐蚀为多因素影响下的电化学腐蚀。 在外界环境中,空气质量是影响银变色的主要因素,其中大气环境中臭氧、氮氧化物、紫外线、二氧化硫 、高温湿度、光照等均会造成并加速银的腐蚀。研究发现,Ag2S仅在高浓度H2S环境中生成,而在无其他氧化剂存在的潮湿、含O2的SO2环境中,银表面生成 Ag2SO3,但最终产物是Ag2S。相关学者发现在SO2环境 中,SO2会促进银的腐蚀,且腐蚀速率随Ag含量的增加而加快,同时环境温湿度的提高也会加剧银的腐蚀,且可能会出现Ag2O、Ag2CO3、Ag2SO3、 Ag2SO4、AgCl等多种腐蚀产物;然而相关的研究亦表明,在含SO2的大气中,随着腐蚀产物的不断产生,银电极的阻抗值增大,腐蚀电流密度减小,银的腐蚀产物成膜后对电极表面有一定的保护作用。然而这并不意味着腐蚀的终止,在不当的保存环境中,银的腐蚀仍会继续,直至基体完全锈蚀。 还有一些学者对银的腐蚀形貌及腐蚀产物进行研究。马菁毓等通过扫描电镜对福建陈元通夫妇墓出土的银发饰残片的腐蚀形貌进行观察,发现 腐蚀产物与基体边界不清晰,腐蚀层形貌不规则且厚度不一,腐蚀产物为单一的AgCl;沈大娲等对中国钱币博物馆陈列的4枚银币的腐蚀产物及其成因进行分析,发现展板材料中的氯丁胶分解产生硫化氢造成了银币的腐蚀,其中三枚银币的腐蚀产物为Ag2S,一枚为 Ag2O和AgCl的共生物;杨忙忙等指出法门寺塔地宫出土银器表面腐蚀产物存在Ag2S与AgCl的混合物;张彤对位于扬州的西汉昭宣王时期妾莫书墓出土的一件汉代银釦彩绘云气纹漆壶的银扣残片进行检测分析,同样发现了Ag2S与AgCl的混合物。综上,银质器物的腐蚀产 物中可能检测到O、Cl、S等一种或多种元素,进行物相分析时会出现单一的Ag2S或AgCl物相,同时也可能出现混合的多种物相。对于镶嵌于银质器物的乌银,即使类黑色物质的物相分析结果为单一的螺硫银矿(Ag2S),由于其具备鲜明的装饰性能也可以确定其为乌银;而当银质器物表面大面积覆盖由Ag2S形成的黑色物质,且不具有装饰性能时,很难确定其为乌银亦或银质基体的腐蚀产物。因此仅从物相分析结果不能辨别故198108铜鎏金上乐金刚象皮表面黑色物质层为乌银或银质基体的腐蚀产物。 出土于重庆宝塔坪墓地的一件唐代下颚托残件的SEM-EDS分析表明下颚托为银质,表面装饰层为银和铜硫化物乌银,在背散射图片上可清晰看到乌银层厚度均一,约为20μm,且涂层十分平整。而对福建陈元通夫妇墓出土的银发饰残片腐蚀层的腐蚀形貌进行观察发现,腐蚀层形貌不规则,腐蚀深度不均匀。将二者对比可知人为制备的乌银层在一定程度上是均匀、平整的,而自然形成的腐蚀层分布则存在不规律性。而象皮残件的金相图片、背散射图片(见图3)均表明其表面类黑色的物质层均匀且平整,基于此可以判断象皮表面类黑色物质层为纯银/硫乌银,而非象皮银质基体的腐蚀产物。然而,重庆宝塔坪墓地出土的唐代下颚托残件的SEM-EDS分析亦表明,即使银质基体表面覆盖了乌银层,但在存在腐蚀介质的环境中银质基体仍会发生腐蚀,故在元素分析时出现了S、O、Cl元素,因此象皮表面黑色物质层中的O、Cl元素可能来自于象皮基体的腐蚀产物。 谭盼盼等对北朝贵族墓出土的金耳环进行研究,发现镶嵌乌银时是将制做乌银的银/硫直接放入凹槽中进行加热原位制备的,且其背散射图片表明金属基体与乌银之间存在清晰可见的缝隙,这表明在制备乌银时,原料未与耳环基体发生反应。同时史料记载亦表明可以直接在金属器物的凹槽内原位加热制备乌银,此二者均表明我国古代存在原位加热制备乌银的方法,因此推测象皮表面同样采用了原位加热制备乌银的方法。这也揭示了象皮残件微观形貌图中乌银与象皮基体之间不存在缝隙,主要是因为原位制备乌银时象皮基体参与了反应,而这一反应过程中是否会产生含O、Cl的副反应产物仍需做进一步的研究。 通过科学的研究方法确定了故198108铜鎏金上乐金刚所持象皮为银铜合金,表面黑色物质层为纯银/硫乌银,为古代手工艺人通过原位制备的方法在象皮表面形成的一层均匀、平整的螺硫银矿层。其保护修复工作应在干燥的条件下进行,表面清洁时应选用较为柔软的毛刷,避免使用潮湿或含液体的介质及坚硬的工具对象皮表面进行处理,以免对乌银层造成破坏。 银质器物表面的Ag2S既可以来自于银质基体在含硫环境中的腐蚀产物,亦可来自表面装饰层中的乌银。当银质器物镶嵌的黑色物质中出现Ag2S,即可确定器物采用了乌银镶嵌技艺进行装饰;而覆于银质器物表面的纯Ag2S,可借助显微形貌观察的方法对其来源进行判断。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414