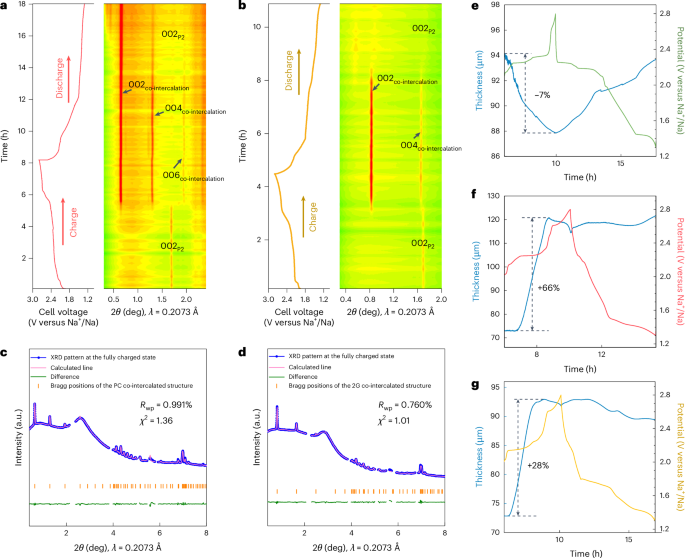

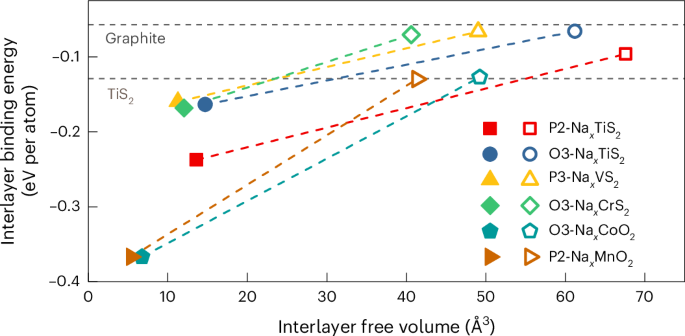

锂离子电池(LIBs)和钠离子电池(SIBs)通常依赖嵌入反应,锂离子或钠离子储存在电极的层状结构中,并在充放电过程中进行交换。电极由液态电解质隔开,电解质中离子被溶剂分子包裹形成溶剂化壳层。离子从电解质嵌入电极时需要脱去溶剂化壳层,反之,离子从电极脱出时会重新溶剂化。在某些情况下,溶剂化壳层未完全剥离,导致溶剂分子也一起嵌入电极,这种现象称为共嵌入(离子和溶剂分子共同嵌入)。共嵌入通常被认为是不利的,因为它会导致电极材料的劣化。 在现有的锂离子电池中,固态电解质界面(SEI)层有效阻止了溶剂的共嵌入。然而,共嵌入反应有时表现出高度可逆性和快速动力学,甚至能够持续数千次循环。其中典型例子是钠离子和二甘醇醚(diglyme)在石墨电极中的共嵌入反应。值得注意的是,溶剂共嵌入为设计电极反应提供了独特机会。例如,溶剂成为电极反应的一部分,能够有针对性地调控电极电位,调节幅度可达几百毫伏,具体取决于共嵌入的溶剂类型。另一个优势是通常限制嵌入反应速率的溶剂壳层剥离能量,在共嵌入过程中可被降低甚至绕过,从而提升能量效率和速率性能。 特别值得注意的是,尽管溶剂化钠离子的体积更大,但其在石墨中的扩散速率快于锂离子。共嵌入的缺点是溶剂化离子尺寸较大,会导致电极体积膨胀幅度更大,同时在石墨中比传统嵌入过程的比容量降低超过三分之二,影响能量密度。此外,需要过量电解质也是实际应用中的挑战,但通过优化电解质和电极,有可能减少电解质用量,例如避免在SEI形成过程中的不可逆电解质消耗。 虽然大多数共嵌入研究集中于石墨负极,但共嵌入在正极活性材料(CAMs)中的研究非常有限,且对于其在电池中的性质和可行性认识不足。近期研究表明,钛二硫化物(TiS2)能够共嵌入钠离子和二甘醇醚分子。另有研究显示,TiS2在高温条件下可以实现Mg2+和Ca2+与碳酸丙烯酯(PC)的共嵌入,但循环性能依然面临挑战。尽管这些研究推动了新型电极反应的探索,TiS2本身并非真正意义上的正极活性材料,因为其不含钠或其他碱土金属离子,难以从商业角度实现电池在放电态的组装。 鉴于此,德国柏林洪堡大学Philipp Adelhelm团队在“Nature Materials”期刊上发表了题为“Solvent co-intercalation in layered cathode active materials for sodium-ion batteries”的最新论文。本文针对一系列NaxMS2(M为Ti、V、Cr及其混合物)化合物,使用不同溶剂(包括二甘醇醚、碳酸丙烯酯以及碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯混合溶剂)系统研究了钠离子的溶剂共嵌入反应。作者证明了钠离子在CAMs中的共嵌入现象,并揭示了一种溶剂和离子相反流动的反应机制。在理论计算和实验验证的指导下,提出了基于层间结合能和层间自由体积的模型,来预测层状CAMs中的溶剂共嵌入行为。共嵌入的表现由相结构、钠含量、过渡金属及阴离子种类以及溶剂性质共同决定。 (1)实验首次系统研究了钠层状硫化物正极活性材料NaxMS2(M=Ti、V、Cr及其混合物)中钠离子与多种溶剂的共嵌入现象,得到了不同条件下共嵌入对材料相变、电极膨胀、氧化还原电位和循环性能的影响规律。 (2)实验通过结合多种溶剂(包括二甘醇醚、碳酸丙烯酯及碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯混合溶剂)与NaxMS2正极材料进行电化学测试和结构分析,发现共嵌入过程中存在溶剂与钠离子相反方向的通量;通过理论计算与实验验证,提出了层间结合能与层间自由体积模型,能够有效预测共嵌入行为。 (3)共嵌入不仅改变了材料的层状结构和溶剂化离子含量,还导致电极体积膨胀加剧,同时调控了电极的氧化还原电位。此外,共嵌入能够绕过离子脱溶剂化的能量障碍,提高了反应动力学和循环稳定性。这些发现为设计结构多样、性能可调的钠离子电池正极材料提供了新的思路和理论指导。 图1. P2-NaₓTiS₂的电化学行为 图2. PC和2G基电解液中因共嵌入导致的大晶格膨胀 图3. 层状硫化物正极中溶剂共嵌入的机制 图4. 层状硫化物和氧化物的层间结合能与层间自由体积 图5. 其他层状硫化物中的溶剂共嵌入 本文系统揭示了溶剂共嵌入作为一种调控钠离子电池正极活性材料性能的新机制,突破了传统仅关注离子单独嵌入的研究视角。研究发现,溶剂分子不仅能与钠离子共同进入层状结构,而且在特定条件下溶剂与离子呈现相反的物质通量,这种复杂的嵌入行为对材料的相变、结构稳定性及电化学性能产生深远影响。通过理论计算与实验验证,建立了层间结合能与自由体积相结合的模型,能够有效预测不同材料与溶剂体系中的共嵌入倾向,指导未来电极材料的设计和优化。此外,溶剂共嵌入可实现电极反应电位的精准调控,降低嵌入过程的能量障碍,从而提升电池的能量效率和充放电速率。该机制不仅为钠离子电池领域开辟了新的研究方向,也为开发结构多样化、性能优异的层状电极材料提供了理论基础和技术路径,推动了高性能、长寿命电池的创新发展。未来结合溶剂分子设计与电极材料调控,将极大丰富电池体系的功能与应用潜力。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414