铜具有优异导热、导电能力,在我们日常生活中也有许多常见的铜导线,但纯铜的力学性能有较多的局限性,为了进一步将铜应用起来,合金化是目前普遍采取的措施之一,也正因如此,铜合金在航空航天、核能换热系统、高功率电子散热模块中是不可替代的材料。然而,传统的Cu-Cr-Zr等耐热铜合金在450℃以上会急剧软化,当温度来到600~800℃时就难以满足长期的服役需求。这是因为铜基合金强化常依赖L12型γ'相(类似Ni3Al)的共格沉淀,但该相在高温存在容易溶解、易引发晶界脆化、难以同时兼顾强度、塑性和热稳定性等问题,如何让铜“既强又韧、还能耐高温”成为材料学上的长期难题。

针对这一问题,2025年11月1日,大连理工大学、兰州理工大学与大连交通大学三校联合在材料领域国际期刊《Acta Materialia》在线发表了一篇名为“Self-forming highly ordered subgrain boundary-strengthened multicomponent heat-resistant copper alloys”的研究性论文,该研究团队提出了一种新的设计范式,克服了析出强化耐热铜合金的强度-塑性-稳定性之间的权衡。通讯作者为大连理工大学的李晓娜教授。

文章链接:

https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.121692

【核心内容】

该研究采用簇-过渡原子合金设计理论,在Cu-Ni-Al基体中引入Co、Ti、Nb、V、Si及微量B,使γ'相形成多尺度沉淀结构,同时促使晶内自发生成高有序亚晶界,从而显著提高晶界结合强度与相稳定性,其中,M-Cu73.30合金在室温下兼具788MPa的抗拉强度和18%的延伸率,即便是在800℃的高温条件下仍然能够保持146MPa的强度,这一综合性能在现有的商业耐热铜合金体系中处于领先水平。

图形摘要

【研究方法】

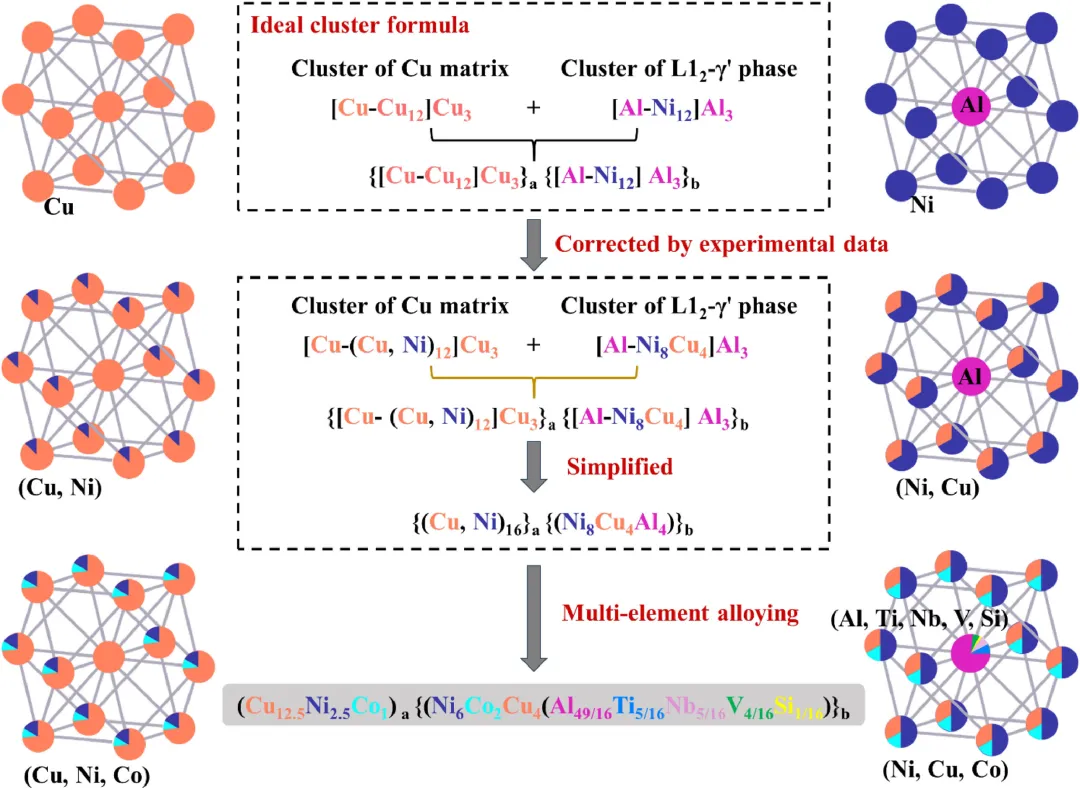

团队首先利用簇式公式(Cluster formula)确定γ相与γ'相的稳定配置关系,并优化元素配比,使γ'相在不同空间尺度上都能够实现可控析出。在材料制备阶段,通过真空电弧熔炼与多次重熔保证成分均匀性,在1070℃固溶处理后在650℃再进行时效处理以调控相的形貌。随后团队通过SEM、TEM和EBSD分析合金的微观结构与亚晶界形态,并结合第一性原理计算明确多元元素对晶格常数、堆垛层错能与相稳定性的调控机制,从而将实验观察与理论模型建立直接关联。

多组分铜基合金的设计理念

【研究成果】

① 多尺度γ'沉淀与自生有序亚晶界结构

在合金M-Cu73.30中,团队观察到了在合金的晶粒内部出现了以连续网状特征分布的γ'相,同时在亚晶界处,也出现了呈高度有序线性周期排列的γ'相,这种独特的微观结构并非是机械加工引起,而是合金在热处理过程由亚晶界的晶格错配驱动γ'相选择性析出并保持共格关系,从而自发形成。

时效M-Cu73.30合金的微观结构特征

② γ'相呈多尺度共存并实现协同强化

合金内部的γ'相呈现出多尺度结构:

-

几十纳米级的细小颗粒相有利于位错切过,从而提供持续的应变硬化;

-

百纳米级到亚微米级的立方γ'相则对位错有阻碍作用,从而提高材料的屈服强度;

-

亚晶界处的γ'分布进一步阻断裂纹萌生与扩展。

-

这种从“晶内→晶界→亚晶界”的多级沉淀结构使不同变形阶段的位错行为能够得到良好调控,实现强度与塑性之间的动态平衡。

时效M-Cux合金晶内多尺度析出相的SEM和TEM分析

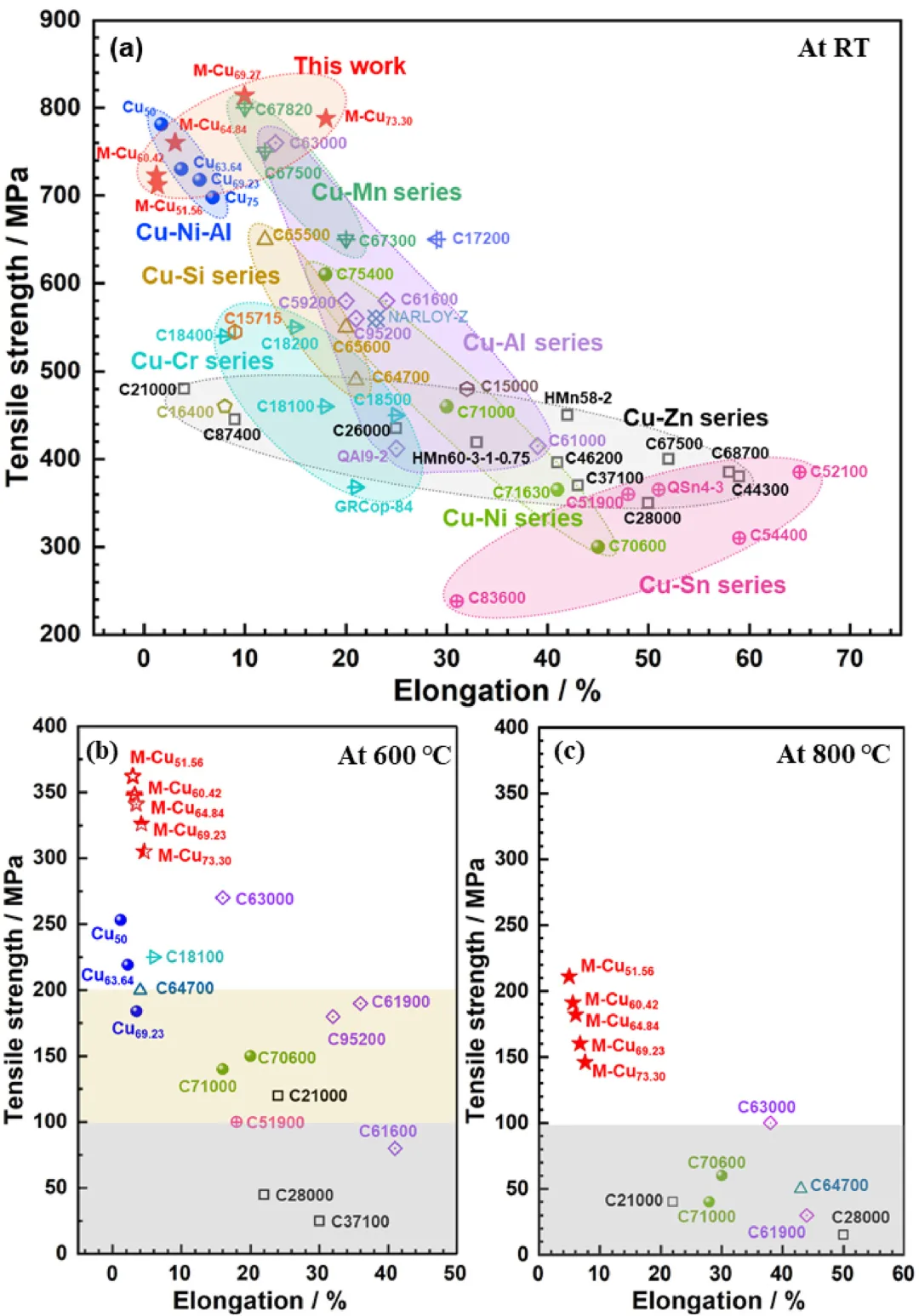

③ 力学性能显著优于现有耐热铜合金

合金在室温下既保持较高的抗拉强度,又具有充足的延展性,在600℃与800℃高温条件下,材料仍能保持相较于其他耐高温铜合金体系更优的强度水平,且微观组织未发现严重粗化或软化。

与目前已报道或已商用的Cu-Cr-Zr、Cu-Al2O3以及传统Cu-Ni-Al体系相比,本研究合金在耐热性能与塑性储备两方面均实现明显跃升,展示出面向高温服役领域的实际应用潜力。

时效M-Cu合金的室温与高温拉伸性能及断口形态

耐高温铜合金的拉伸性能对比分析

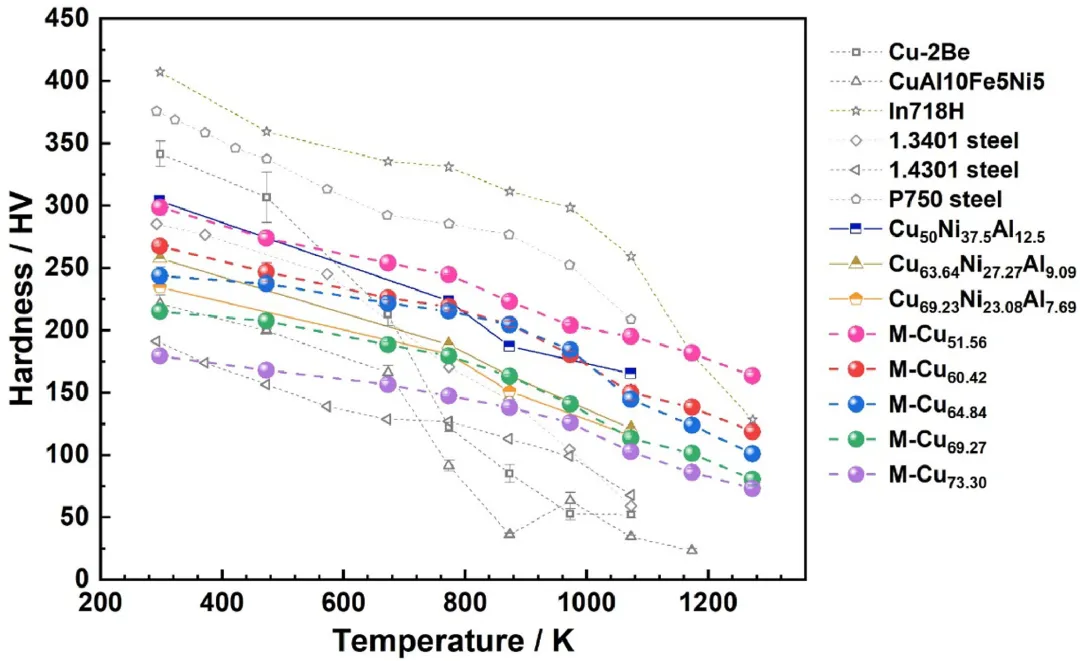

④ 高温结构稳定性强,γ'相抗溶解能力显著

随着温度的升高,合金不可避免的出现硬度下降的趋势,但该研究所制备的合金,γ'相在高温下能够维持晶格共格关系,使亚晶界网络保持稳定,因此其硬度下降趋势明显缓于其他铜基与镍基耐热合金体系,且在温度升高的过程中未出现骤然下降的现象,这进一步证明了合金内未出现组织失稳或析出相快速溶解的情况。

时效M-Cux合金的高温硬度曲线与参考合金对比

多元素掺杂γ和γ'相弹性模量差异的计算结果

【总结与展望】

该研究提出的多元协同设计策略突破了传统Cu-Ni-Al体系在高温稳定性与晶界韧性方面的先天限制,该体系为下一代高温铜材料的可工程化设计提供了新的理论基底,在航空航天热端构件、高功率电子散热系统与核能热管理部件等领域具有明确的应用发展前景。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414