笔者按

茫茫西太平洋,浪涌如山海沟深。一艘科考船在风浪中艰难前行,甲板上,一群科研人员正围着一套银灰色装置做最后检查。风暴将至,但他们必须在窗口期关闭前,将这套装置送入万米深渊。“布放!”指令下达,装置缓缓沉入幽蓝的海水。船上,重点实验室项目组成员郭为民紧握栏杆,目光追随装置下潜的轨迹,直到它消失在漆黑的海水中。这一刻,中国深海腐蚀研究正式向万米深渊发起挑战。

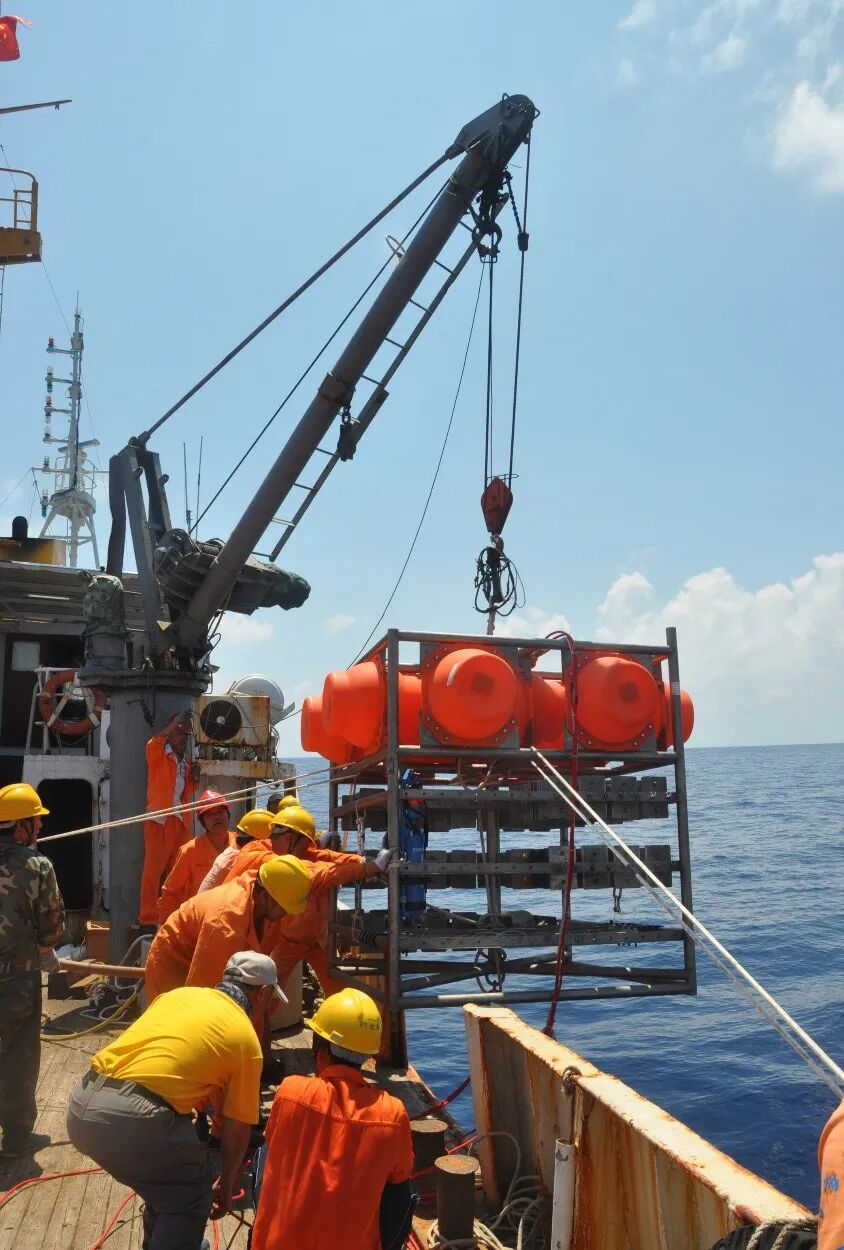

在海沟布放深海原位试验装置

21世纪初,深海成为各国战略博弈的新疆域。然而,深海装备面临的最大隐藏“天敌”是腐蚀:高压、低温复杂苛刻的环境如同无形的“粉碎机”,随时可能让价值数亿的装备失效报废。

2005年,重点实验室正式成立深海环境腐蚀试验技术项目组。起步阶段困难重重,团队连现成的参考资料都难觅。“我们就像在黑暗中摸索。”时任重点实验室副主任许立坤回忆道。两名成员随科考船出海15天,实地学习潜标系统操作。归来后,团队设计出国内首套深海环境腐蚀试验装置,并在抚仙湖完成湖试。2008年,装置在南海成功布放,使七二五所成为国内首家掌握深海环境腐蚀试验能力的单位。

南海布放近底悬浮式试验装置

但挫折接踵而至......2009年4月,当团队满怀期待赴南海回收装置时,却遭遇当头一棒——所有装置均未上浮!“那一刻,甲板上静得只剩海浪声。”参与这次回收任务的项目组成员侯健回忆道,“我们趴在船舷边死死盯着海面,直到天黑才接受现实。”

怎么办?还要不要继续开展深海试验?这一问题在每个深海项目组成员内心已经翻来覆去地问了无数遍。通过对相关海洋研究单位的调研咨询,项目组不仅搜集了多种装置打捞的方法,更关键的是,深刻认识到材料在深海环境下的腐蚀研究,不仅是众多海洋科研机构的迫切需求,更关系到国家海洋战略大局。时任重点实验室主任孙明先毅然下定决心:必须查明原因,重新设计试验装置,全面提升可靠性,打造出真正可靠的深海腐蚀试验平台,以解决国家在材料深海腐蚀问题上的重大急需。

项目组通过定点缠绕、双船拖底等多种方法对未能上浮的装置进行了三次打捞,但均未成功。最惊险的一次,团队乘两艘渔船拉网搜索,试图打捞试验装置,在试验海域搜索四天却一无所获。第五天时附近海域突然生成台风,“浪高过船头,渔船像过山车一样颠簸。”年轻的试验人员在试验失败的压力下,即便呕吐到虚脱仍坚持搜寻装置。出于安全原因,船长在最后时刻驾船避开台风路径成功返航,全员脱险。

转机出现在2011年9月。团队利用水下机器人,经过72小时海底搜寻,终于找回两套装置残骸。分析发现,罪魁祸首是一个被严重腐蚀的卸扣——尽管它曾通过浅海测试,却在深海环境中快速失效。“这次教训反而让我们更坚定。”孙明先说,“它证明了深海腐蚀的特殊性,我们必须建立自己的材料深海腐蚀数据库,掌握深海腐蚀规律!”

失败成为最珍贵的养料。团队对装置进行全面升级,先后投放12套新型试验装置。从近海到远海,海上作业的艰辛远超想象:项目组成员张彭辉因严重晕船,连续三天仅靠一个苹果维持,体力透支。试验现场负责人侯健出于安全考虑,果断决定临时返航。得知这一决定时,张彭辉面色苍白,声音微弱却坚定:“任务还没完成,我还能坚持。”他拒绝了特殊照顾,始终守在岗位,直到整个航次任务圆满完成。返航时,他的体重已骤降十几斤。张彭辉的坚持,是整个团队拼搏精神的缩影。其他试验人员同样在极端环境中坚守:在40℃高温、毫无遮挡的甲板上,他们长时间作业,汗水浸透工装,仍一丝不苟地记录数据,试验结束后,不少人暴露的皮肤出现大片脱皮;为抓住宝贵的窗口期,团队曾在台风间隙抢时间出海布放装置,就在设备入水的瞬间,暴雨倾盆而下……

西太平洋回收串型深海试验装置

历经多年努力,团队累计获取5万余个深海腐蚀老化数据、30万余条海水环境因素数据,建成我国首个深海环境材料腐蚀数据库。这些数据很快显现价值:某型深潜器材料选择从最初计划采用国外材料,到最终基于最新数据,坚定启用国产材料。不仅打破了对外依赖、节省了大量外汇,更使深潜器的材料匹配性设计做到了有据可循,最终实现了整体可靠性提升3倍以上。

更里程碑式的突破是国际话语权的提升。以研发的深海腐蚀试验技术为基础,团队主编的两项深海腐蚀试验方法ISO国际标准发布,使中国首次在深海腐蚀试验领域掌握规则制定权。“我们实现了从过去被动采用国际标准到如今主导制定国际标准的飞跃,为深海腐蚀试验技术的发展贡献了中国智慧。” 标准主编人、集团公司首席专家许立坤语气中透着自豪。

回收万米深海腐蚀试样

2024年,项目组迎来终极考验——全球首次万米深海材料腐蚀试验。然而,试验困难重重:窗口期短、海况多变、有国外干扰风险,科研人员需前往远离中国大陆近2000海里的遥远海域。即便直抵目标海域也需耗时数十天,而实际的科考任务更需搭载共享航次,这意味着一次出征,便要在茫茫大海上漂泊数月之久。

“此前二十多次深海试验,所用试验船最小仅百十吨,在波涛中如树叶般脆弱,随时有被吞噬之险。船上条件艰苦,舱室狭小,转身都难,我们只能蜷缩其中休息工作。夜晚海浪拍打,船体摇晃,我们常被晃下床,却无奈苦笑后重新爬起。”项目组成员程文华介绍。

噪音也是一大折磨,机器轰鸣与海浪拍打声交织,震耳欲聋,让人无法好好休息,许多科研人员出现耳鸣、头晕等症状,但仍咬牙坚持,不敢延误试验准备。用水更是难题,每一滴水都珍贵无比,洗澡受限,洗漱水反复利用,个人卫生难以保障,可他们无暇顾及。

“长时间海上工作,让参试人员身心俱疲,身体和精神都达极限。大海变化无常,突发低气压、热带风暴随时可能降临。风暴来袭时,狂风呼啸,海浪汹涌,参试人员头晕目眩、晕浪呕吐,无法进食,身体极度虚弱,即便如此,他们依然坚守岗位。有的科研人员一边呕吐,一边紧紧握住工具调试设备;有的虽虚弱得站立不稳,仍坚定地盯着测试参数,确保数据准确记录。他们克服重重困难连续奋战,每次出海返回,体重都大幅下降,身体憔悴不堪。”七二五所副总工程师孙明先介绍说,他的眼中满是对团队成员的心疼和敬佩。

重点实验室副主任王洪仁表示:“为确保试验顺利,团队前期做了大量准备。调研国内大量远洋科考船,结合试验海域实际条件,精心确定试验海域和航次。面对科考船任务窗口期紧、预留准备时间短的挑战,团队发扬奋斗者文化,加班加点组装、调试设备,精确核算试验装置关键部件耐压、密封强度,高效完成装置集成、微生物取样封存培训、设备使用调试演练以及物资装船和海关检验等一系列繁琐工作。”整个团队如同一台精密仪器般高效运转,成员们各司其职又紧密配合,有条不紊地推进着每一项工作。

在完成7000米级验证试验后,团队已在海上工作近120天。驶往海沟途中,他们重新组装两套试验装置并测试。布放时台风突袭,参试人员连续奋战15小时,成功完成装置万米水深布放。当长长的试验装置顺利沉入马里亚纳海沟,船上欢呼声响起,这是对他们辛勤付出与顽强精神的赞美。

2025年5月3日,在波澜壮阔的西太平洋海域,一场具有开创性的深海试验传来捷报。随着试样框架从11000米海沟成功出水并稳稳吊放至甲板,由七二五所承担的全球首次万米深海材料环境腐蚀试验取得圆满成功。这项创纪录的深海试验标志着我国在极端环境材料腐蚀防护领域取得里程碑式突破。

成功回收万米深海试验装置返港

本次试验依托“极端环境长效防护材料及工程应用”国家重点研发计划项目,由七二五所负责万米深海试验技术攻关,科研团队自主研发的深海试验装置在海沟最深处持续工作184天,系统验证了30种特种防护涂层、4类新型牺牲阳极及22种结构金属材料在万米深渊的极端环境适应性。这一创新性试验的圆满成功,标志着深海实海试验能力在全球范围内实现全海深覆盖,彰显了七二五所在深海腐蚀试验技术领域深耕数十年的成绩和实力。

七二五所副总工程师、课题负责人孙明先表示:“此次试验所获取的数据,填补了极端深海环境腐蚀数据空白,为探清材料极端海洋环境腐蚀行为和机理提供了技术基础。同时,验证了我国自主研发材料和腐蚀防护体系在极端环境的可靠性,为深海油气、深海采矿等工程装备的安全服役提供了重要设计依据。”

七二五所重点实验室团队结合先进前沿技术,不断推陈出新,在深海试验技术领域取得了一系列重大突破。国际首次研制出适于深海环境的原位电化学测试装置,能够实现深海环境下环境因素和金属材料腐蚀电化学数据长周期自动采集与存储,为揭示材料在深海环境下的腐蚀机理提供了技术支撑。

团队还发明了多种适合在深海环境的试验技术,包括深海数据远程传输技术、深海多场耦合试验评价技术、深海多参数综合模拟试验技术等。这些试验技术的创新,实现了对材料进行全面的性能评价,为深海装备的选材提供了更加可靠的技术支持。此外,团队还开展了深海特殊腐蚀形态、深海微生物影响等试验技术研究,进一步拓展了深海腐蚀研究的领域和深度。

在形成深海环境试验方法的同时,团队还积极参与国际标准制定工作,先后主编了深海腐蚀试验方法导则和模拟深海环境腐蚀试验导则与要求两项ISO国际标准,显著提升了我国在深海环境试验技术领域的话语权和国际影响力。如今,我国深海试验覆盖广度不断加大,从近海到远海;试验深度已从最初的1000米级发展到全海深,即可达到万米深海。深海环境试验技术达到了国际先进水平,部分达到国际领先水平,引领了深海环境试验技术的发展。

在七二五所重点实验室的会议室里,一张世界深海地图格外引人注目。从南海到马里亚纳海沟,一条红色箭头不断延伸,下一个目标直指极地等全球重要海域。重点实验室主任王其红表示:“从千米到万米的跨越,不仅是我们深海腐蚀试验技术能力质的飞跃,更体现了七二五所服务国家战略、勇于挑战极限的使命担当。我们所构建的从浅海到全海深的腐蚀防护技术体系与数据库,已成为支撑我国深海装备迈向深远海的安全基石。”在未来的征程中,他们将继续秉承科技创新的理念,不断探索深海未知领域,为我国深海资源开发和海洋强国建设贡献更多的智慧和力量。

END

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414