南京理工大学傅佳骏/徐建华团队联合界面化学与自组装化学,基于广义的“Lake-Tomas”理论模型,在聚氨酯基体中成功构建了多尺度互连的动态高阶结构,研制出性能卓越的自修复MXene-聚氨酯复合材料。该材料兼具高硬度、耐疲劳与光控自愈合能力:其疲劳阈值高达8226.3 J·m-2,杨氏模量达51.1 MPa,并能在近红外光照射下实现快速自修复。此外,它在100 °C高温下仍能保持优异的结构稳定性,特征流动转变松弛时间长达8.3小时。该工作通过精准调控多尺度动态高阶结构,突破了传统自修复材料疲劳阈值的理论极限,实现了“高硬度-耐疲劳”的反常性能结合,为设计高性能自修复材料开辟了新路径。

2025年10月29日,相关工作以“Multiscale interlinked structures limit fatigue crack propagation in a MXene-polyurethane composite”为题发表在《Nature Communications》。

自修复材料在迈向商业化过程中长期受困于抗疲劳性、刚度、热稳定性与自修复能力之间难以调和的矛盾。在动态自修复材料体系中,如何同步显著提升这些看似相互排斥的性能,仍是一个极具挑战性的课题。基于Lake-Thomas理论所揭示的材料分子设计局限,本研究跳出传统链结构设计的框架,转而从多尺度微纳结构调控入手,构建了一种由MXene纳米片三维框架与聚合物连续硬相互联所形成的动态高阶结构。该结构不仅可以通过限制聚合物链运动赋予材料高硬度,还能有效抑制疲劳裂纹扩展,显著提升抗疲劳性能;同时,其既能抑制热激活效应以增强热稳定性,又具备高效光热转化能力,实现了材料快速自修复。这一策略为同步突破自修复材料多项性能瓶颈提供了新方向。

研究团队通过一种基于强界面作用的自主装策略,成功构筑了具有多尺度动态高阶结构的自修复复合材料(CPU/MP)。该材料同时兼具纳米尺度的连续硬相与微米尺度的连续填料框架结构。得益于这一巧妙的结构设计,材料在保持高效自修复能力的同时,其模量与疲劳阈值亦获得显著提升。测试结果表明,该复合材料的疲劳阈值高达 8226.3 J·m⁻²,这一性能表现远超大多数已报道的粘弹性自修复材料。

图1. 展示了多尺度动态结构的构造示意图,并对比了CPU/MP与其他材料的疲劳阈值及杨氏模量

该高性能复合材料采用自下而上的自组装策略制备,其设计核心在于构建多尺度互连的动态高阶结构。制备过程主要包括以下三个关键步骤:首先,合成具有连续动态硬相结构的水性自修复聚氨酯(CPU);其次,利用植酸对MXene进行表面改性,制备得到MXene-PA纳米片;最后,在氢键驱动下,使MXene-PA与CPU发生界面自组装,成功构建出MXene-PA@CPU复合结构(即CPU/MP材料)。重要的是,透射电子显微镜的观测结果直接证实了该多尺度动态结构的成功形成。结合分子动力学模拟与变温红外光谱分析,研究进一步揭示,CPU与MXene-PA之间显著增强的界面相互作用,是诱导并稳定该多级结构形成的内在关键因素。

图2. 多尺度动态结构的设计流程及实验表征

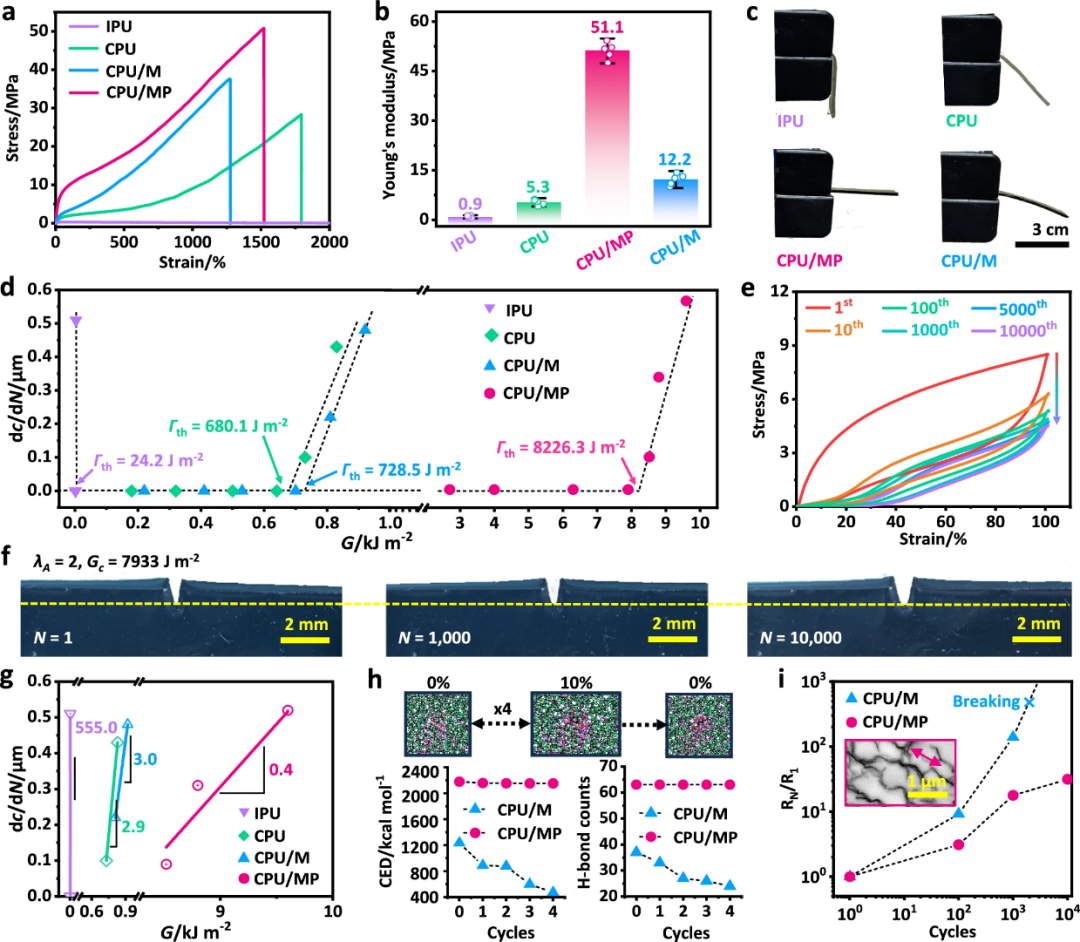

随后,通过拉伸试验对IPU、CPU、CPU/MP及CPU/M等一系列材料的力学性能进行了系统评估。结果表明,随着动态高阶结构的逐步引入,材料的综合力学性能显著提升。CPU的模量达到28.5 MPa,较IPU(0.3 MPa)有大幅提高;进一步引入连续MXene框架形成CPU/MP后,其模量进一步提升至51.1 MPa,相当于IPU的56.8倍。相比之下,不具备多尺度动态结构的CPU/M模量仅为12.2 MPa,凸显了结构设计在增强材料抗变形能力方面的关键作用。

在抗变形能力测试中,CPU/MP表现出最优的硬度,可完全支撑自重而不发生弯曲。同时,其韧性达到405.9 MJ·m⁻³,为IPU的86.4倍。尤为值得注意的是,CPU/MP的疲劳阈值(Γth)高达8226.3 J·m⁻²,相当于IPU的339.9倍。即便在能量释放速率达到7933.0 J·m⁻²的条件下,该材料经历万次循环拉伸后仍未观察到裂纹扩展。

研究认为,CPU/MP优异的抗疲劳性能源于其独特的内部结构。该结构能够在纳米与微米尺度上实现协同作用,显著增强材料的弹性能储存与应力耗散能力,从而大幅提升疲劳阈值(Γth)。这一结构设计策略成功实现了抗疲劳性与刚度之间的协同增强,突破了现有材料设计中往往难以兼顾二者的技术瓶颈。

图3. CPU/MP的综合力学性能研究及抗疲劳机制解析

与此同时,多尺度动态高阶结构的引入显著提升了CPU/MP材料的热稳定性。动态热机械分析(DMA)结果表明,其流动温度提高至210 °C,且在200 °C高温下仍能保持10 MPa以上的储能模量。为直观验证其耐热性能,研究人员开展了火焰灼烧实验。在约400 °C的火焰作用下,CPU/MP样条可连续承载20 g重物长达35秒,而IPU、CPU等参照材料均在十几秒内迅速失效,直观证明了CPU/MP所具有的卓越耐热性与高温结构完整性。

高温蠕变实验进一步证实了其优异的热机械稳定性。在65 °C(接近IPU流动温度)条件下,CPU/MP的蠕变伸长率极低,100秒内仅为0.8%,较IPU降低了15.5倍,且在应力撤除后能够完全恢复原状,未产生永久变形。更为突出的是,CPU/MP在70 °C的较高温度下仍能保持高达965.5 J·m⁻²的疲劳阈值,该数值甚至超过大多数粘弹性材料在室温下的性能表现。

研究指出,CPU/MP优异的热稳定性源于其内部受限氢键簇网络的独特构筑。该结构通过多羟基分子桥联作用,在有限空间内形成密集且几何构型优化的氢键阵列,从而显著增强了材料抵抗热激活破坏的能力。此外,CPU/MP的活化能达到82.7 kJ·mol⁻¹,与动态共价聚合物网络相当,从机理层面进一步解释了其卓越的热稳定性。

图4. CPU/MP的热稳定性能研究

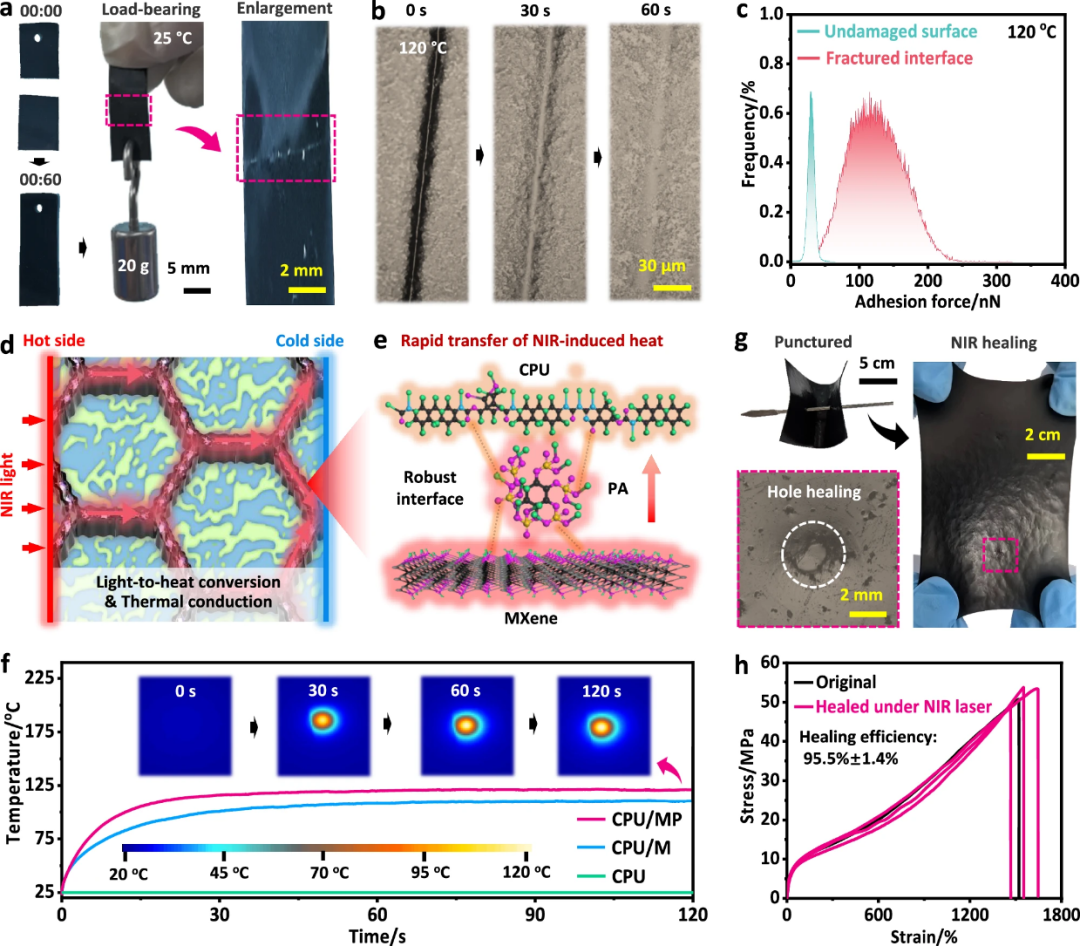

CPU/MP复合材料在受损后表现出快速、高效的自修复性能。实验结果表明,切断后的CPU/MP试样在室温下仅需接触1分钟,即可实现有效愈合,并承受相当于自重100倍的载荷,显示出优异的即时自粘接能力。在120 °C条件下,材料表面的微米级划痕可在1分钟内完全消失,进一步印证其高效修复特性。

进一步研究发现,其快速修复机制并不完全依赖于传统的“链扩散”理论,而主要归因于断裂界面处具有更高运动能力的自由端链段。该机制已通过原子力显微镜下的粘附力测试得到直接验证。

为实现更具实用价值的修复方式,研究团队利用材料内部三维互连MXene框架的高效光热转换能力,开发出一种近红外光触发自愈合策略。在808 nm近红外光照射下,CPU/MP可在数秒内实现局部升温,最高温度达125 °C,并据此在1分钟内完成对穿孔结构的修复。经该处理后,切口试样的力学性能恢复率高达95.5%,展现出精准可控的按需修复能力。

图5. CPU/MP的光控自修复性能及机制研究

本研究成功解决了合成材料领域一个长期存在的关键挑战—如何在单一材料中实现高刚度、优异抗疲劳性、高效自修复能力及高温稳定性之间的协同统一。通过构建多尺度互连动态高阶结构,研究团队首次在该类材料体系中实现了上述性能的同步提升。所开发的CPU/MP复合材料展现出显著的综合性能优势:其疲劳阈值高达8226.3 J·m⁻²,较基准材料提升了339.9倍;杨氏模量达到51.1 MPa,增幅达56.8倍。该材料在200 °C高温条件下仍能保持结构完整性,并可在近红外光触发下于1分钟内实现高效自修复,从而克服了传统自修复材料愈合效率低的技术局限。

本研究提出的多尺度结构设计策略成功将材料的破坏模式由灾难性断裂转变为可控的疲劳裂纹扩展,从根本上提升了材料的损伤容限。这一机制转变为解决材料性能间的传统矛盾提供了新思路,为发展新一代高性能自修复材料开辟了全新方向。该突破在柔性电子、智能机器人及高性能增材制造等前沿领域具有重要的应用潜力。

论文信息:

期刊:Nature Communications

题目:Multiscale interlinked structures limit fatigue crack propagation in a MXene-polyurethane composite

作者:Tong Liu, XueBin Wang, FuYao Sun, Lin Wang, ChenYao Hu, BoWen Yao, JianHua Xu*& JiaJun Fu*

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-64611-8

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414