表面损伤与污染是功能涂层服役中的关键瓶颈,传统修复方式往往响应慢、寿命短、且缺乏环境适应性。该研究提出一种由液态PDMS分子刷与TiO2微胶囊协同驱动的多功能智能涂层体系(PDMS-TECM),在自愈合、光催化清洁与防污抗粘等方面实现高度集成,为智能防护材料的设计提供新范式。

研究团队以乙基纤维素为壁材、光固化树脂为芯,通过溶剂蒸发法构建微胶囊结构。随后利用静电自组装将TiO2纳米粒子负载于其表面,并在UV照射下实现PDMS分子刷的原位接枝(图1)。这一构筑实现了三重功能单元的有机耦合:

i) TiO2纳米壳层:提供光热与光催化活性,既能产生局部热量驱动裂纹闭合,又能分解表面有机污染物;

ii) 液态PDMS分子刷:赋予表面低能量与流动性,实现持久疏水与抗污;

iii) 光固化树脂核心:在裂纹处释放并固化,完成“自动填充”修复。

由此形成“光响应–自修复–自清洁”的功能链路,实现材料层级间的互补与协同。

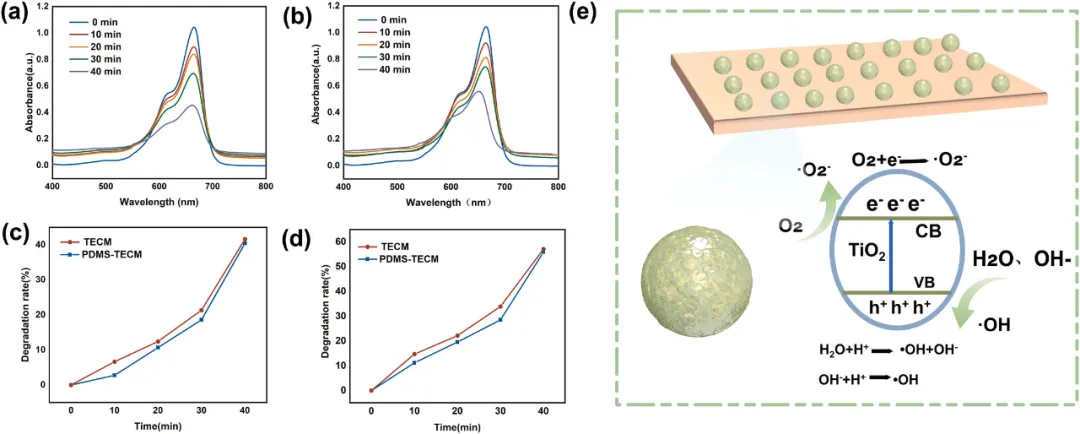

图1 液态PDMS刷–TiO2微胶囊驱动涂层的构筑过程及其多功能一体化机理 如图2所示,研究团队系统揭示了液态PDMS刷–TiO2微胶囊从结构到成分的演化过程。最初的乙基纤维素微胶囊(ECM)呈规则球形、表面平滑,粒径约660 μm,为后续改性提供了稳定骨架;经过静电自组装后,TiO2纳米粒子均匀吸附其表面,形成粗糙致密的无机壳层(TECM),粒径增至约730μm,具备显著的光响应特性;进一步在紫外光照下原位接枝PDMS分子刷(PDMS-TECM),表面由粗糙转为柔顺致密,粒径维持在735μm,展现出流动性与疏水特征。元素分布图清晰显示C、O、Ti、Si四种元素分层分布,证实PDMS的成功包覆与TiO2的稳定结合。整体上,这张图展现了微胶囊从“结构骨架—光响应层—液态刷面”的逐级构筑过程,为实现自愈、光催化与抗污一体化的智能涂层奠定了核心基础。 图2 微胶囊微观形态观察 如图3所示,研究团队通过多维谱学手段揭示了液态PDMS刷–TiO2微胶囊的化学构筑机理。FTIR光谱(a)显示,乙基纤维素与2-羟乙基甲基丙烯酸酯的特征峰在复合微胶囊中同时存在,证明核心树脂被成功包覆;XRD图谱(b)中,TECM保留了锐钛矿TiO2的典型衍射峰(25.3°、37.8°、48.0°等),表明TiO2晶体结构稳定嵌入壳层;高分辨XPS谱图(c)进一步揭示出531.6 eV与532.8 eV处的Ti–O–Si与Si–O–Si键信号,确证PDMS分子刷与TiO₂表面发生化学键合,形成稳固的无机–有机界面;原子力显微镜力距曲线(d)则展示出柔软可压缩的分子刷形变特征,推算PDMS链长约5nm、密度0.51chains/nm²,呈典型“brush-like”构型。整体结果表明,PDMS分子刷并非简单包覆,而是以化学耦合的方式牢固锚定于TiO2表面,构筑出兼具柔性、稳定性与界面活性的液态刷层,为后续涂层的自愈、光催化及抗污一体化提供了坚实化学基础。 图3 微胶囊化学结构分析 如图4所示,涂层的自愈性能在紫外光照下得到了直观验证。通过在不同体系中引入微胶囊(ECM、TECM、PDMS-TECM),研究团队比较了划痕愈合过程的实时变化。结果显示,纯乙基纤维素微胶囊(ECM)涂层愈合缓慢,仅实现部分裂纹填充;而负载TiO2的TECM在UV照射240秒内几乎实现完全闭合,得益于TiO2的局部光热效应;经PDMS分子刷改性后的PDMS-TECM涂层愈合速率略低于TECM,但其表面更加致密、连续,说明PDMS层在保持光热愈合能力的同时显著提升了柔性与界面稳定性,展示了“填充+闭合”的双模态自愈合机制。换句话说,这一涂层在受损后仅需短时间紫外照射,即可自动修复微裂纹,实现了结构完整性与功能性的同步恢复,为复杂环境下的长期防护提供了新思路。 图4 多功能涂层自修复性能的测试 如图5所示,涂层体系在紫外光照下展现出显著的光催化降解能力。以甲基蓝溶液为模型污染物,研究团队比较了不同微胶囊(TECM与PDMS-TECM)体系在光照过程中的降解行为。UV-Vis光谱(a、b)显示,随照射时间延长,溶液在665nm和616nm处的吸收峰强度持续下降,颜色由深蓝逐渐褪为无色,表明污染物被高效分解。降解速率曲线(c、d)进一步量化了这一过程—在40min内,甲基蓝的降解率分别超过50%与40%,显示出优异的光催化效率。其机理如(e)所示:TiO2在光照下产生电子–空穴对,诱导生成·OH与·O2⁻等活性物种,将有机分子彻底氧化为CO2和H2O。值得注意的是,即使经PDMS分子刷改性后,TiO2的光催化活性依然保持稳定,说明PDMS不仅未削弱电子迁移通道,反而通过界面优化提升了体系的耐久性与自清洁能力。总体来看,这张图生动展示了涂层在紫外光下的“自净化”过程—光一照,污染自解,实现了材料表面的长期洁净与可持续功能再生。 图5 多功能涂层的光降解研究 如图6所示,涂层展现出出色的疏水与抗污性能。接触角测试(a)显示,PDMS-TECM涂层表面的水接触角高达 105.5°,表明表面能显著降低,水滴呈球状快速滚落。进一步的抗污测试(b–d)中,无论是牛奶、咖啡还是果汁滴落在表面,均能瞬间滑离,几乎不留下任何痕迹;而在动态冲洗实验(e)中,涂层表面的粉尘与液体污染物被水滴轻松带走,实现“滚珠式清洁”。(f)中的示意图展示了这种疏水抗污机理:PDMS分子刷在TiO2表面形成柔性低能层,使液体无法浸润并带走附着物。整体来看,这张图直观诠释了涂层的“智能防污”特征—在保持光催化自清洁的同时,表面还能主动排斥液体与污渍,赋予材料持久的洁净外观与环境适应性。 图6 多功能涂层的自清洁性能研究 本研究通过光诱导的TiO2–PDMS界面反应,将光热自愈、光催化清洁与抗污防护等多种功能在单一体系中协同整合,突破了传统多功能材料“功能并列、互不耦合”的局限,实现了从“并联”到“耦合”的跨越。相比常见的MXene或TiN光热体系,该涂层兼具高稳定性、低能耗与环境友好性,展现出在智能防护、光学器件自维护以及海洋与航空防护涂层中的广阔应用潜力。依托光响应界面化学与多级协同机制,液态PDMS刷–TiO2微胶囊驱动涂层实现了从结构修复到污染清除的全流程智能响应,为下一代自维持型功能涂层的规模化应用与标准化发展提供了新思路。 数据来源与出处 相关研究成果以 “Liquid-like PDMS brushes/TiO2 microcapsule-driven coatings with integrated self-healing, photodegradation, and antifouling functions” 为题,发表于《Journal of Environmental Chemical Engineering》(DOI:10.1016/j.jece.2025.119848)。 通讯作者:焦守政(北京印刷学院)、孙志成(北京印刷学院)、成中军(哈尔滨工业大学)。第一作者:任静静。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414