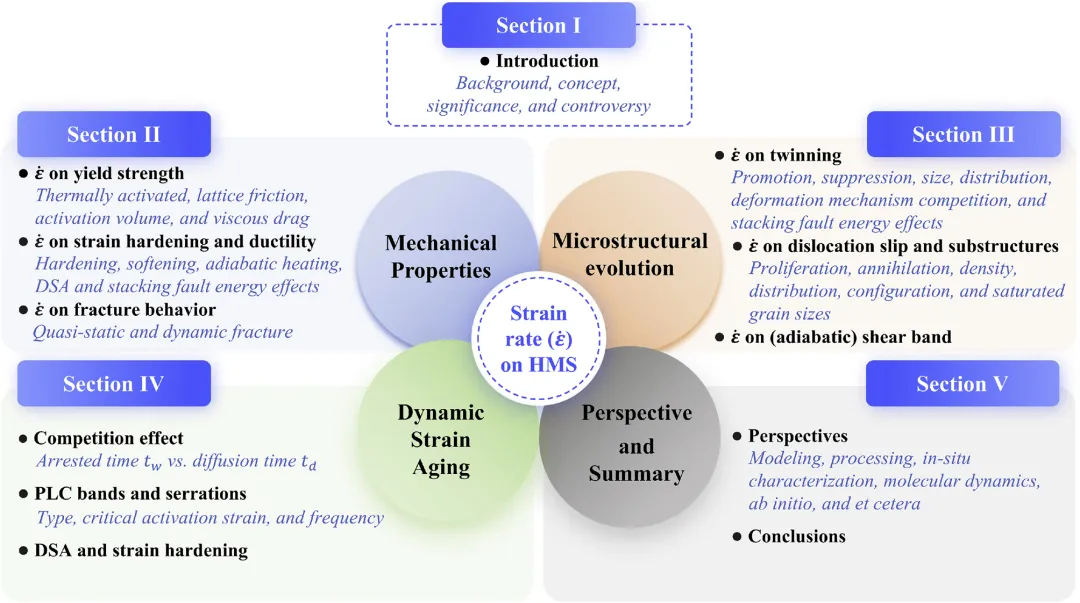

近日,东北大学数字钢铁全国重点实验室易红亮教授团队、育材堂(苏州)材料科技有限公司与德国多特蒙德工业大学合作,于《Journal of Materials Science & Technology》(Volume 237, 2025)发表长篇综述文章。该文系统梳理了应变速率对高锰钢的影响规律,为动态载荷下的合金设计与性能优化提供重要参考。文章从“力学性能 - 微观结构 - 变形机制”三个维度,全面解析应变速率的作用机制,对指导工业生产、服役应用(如汽车结构件、防弹材料)及学术探索具有重要意义。

主要亮点包括:

(1)全面分析高锰钢力学性能的应变率依赖性,涵盖强度、应变硬化能力及延性等关键指标;

(2)阐明应变速率效应的潜在机制,包括热激活、晶格摩擦、绝热温升、声子阻力与动态应变时效;

(3)强调高锰钢中应变速率相关行为的复杂性与争议性,这一现象源于软化机制与硬化机制的竞争作用;

(4)展望未来研究方向与优化策略,为设计可适应各类应变率条件的高锰钢提供参考。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.jmst.2025.03.026

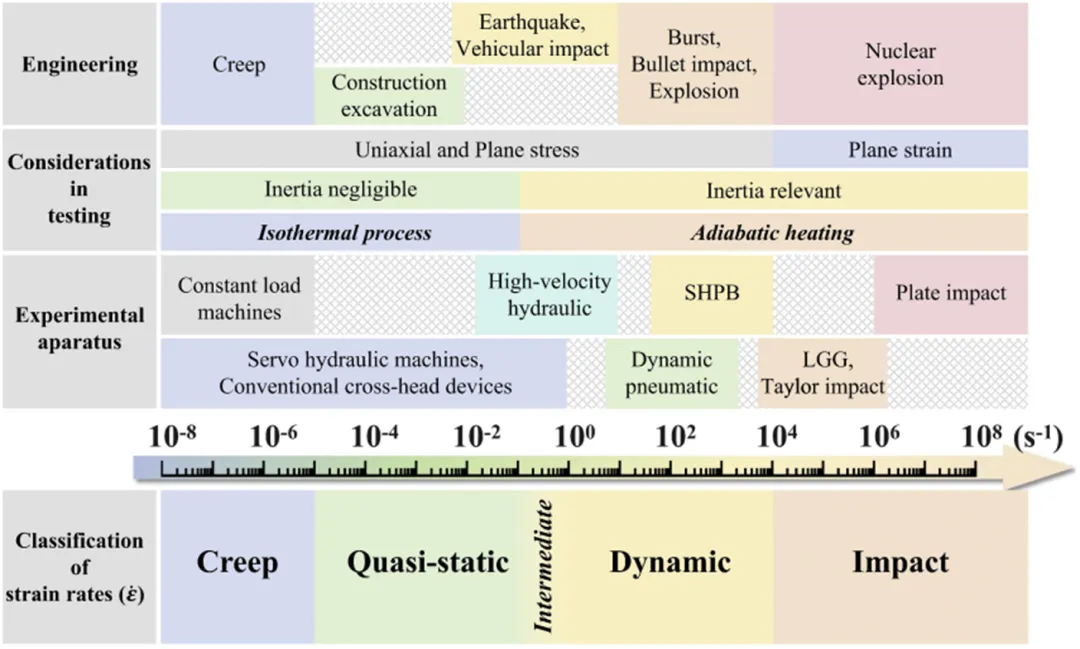

在汽车碰撞防护、国防装备抗冲击等依赖动态载荷的关键场景中,高锰钢(HMS)凭借“强而不脆”的独特优势,占据材料选择的核心地位。尤其是TWIP钢、Fe-Mn-Al-C轻质钢等品类,更因出色的应变硬化能力,成为工业界与学术界的研究焦点。但长期以来,高锰钢在高应变速率下的性能表现始终存在研究缺口,汽车碰撞时应变率可达102-103 s−1,国防装备甚至需承受105 s−1以上的极端冲击。而这一过程中,绝热效应、动态应变时效(DSA)、相变等复杂现象会彻底改变材料的力学行为与微观结构,传统准静态研究结论难以直接套用;此前相关研究也多聚焦单一应变速率或某一性能指标,缺乏系统性的整合分析。

图1 应变速率范围及分类

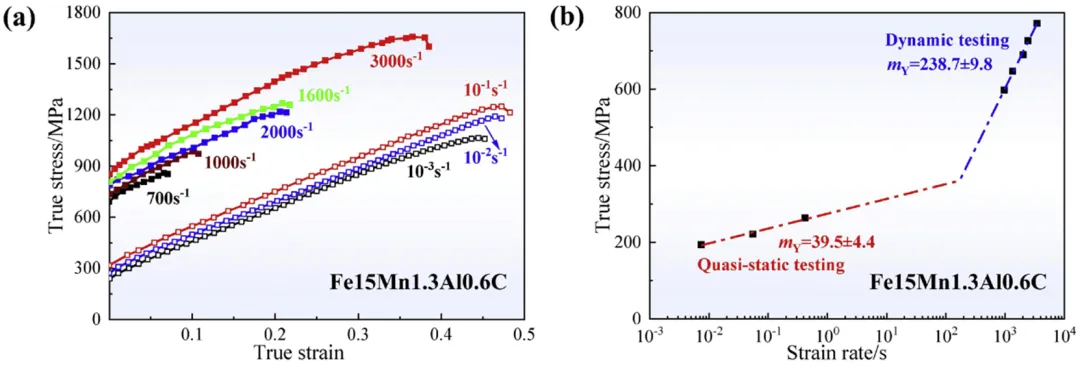

应变速率对高锰钢强度、延性的影响,本质是应变速率硬化、绝热软化以及DSA激活三者的竞争结果。在屈服强度方面,高锰钢普遍呈现正应变速率敏感性(PSRS),高应变速率会缩短热激活时间,使位错更难跨越障碍,而进入动态区间(>103s−1)后,粘性声子阻力成为主导因素,进一步推高屈服强度。应变硬化与延展性的表现则更为复杂,无碳高锰钢(如FeMnSiAl)因高应变速率抑制动态回复,位错与孪生增殖,呈现PSRS特征,强度与延展性同步提升;而含碳高锰钢(如FeMnC)在高应变速率下,DSA会因位错等待时间短于溶质扩散时间而被抑制,同时绝热加热使层错能(SFE)升高、孪生受抑,出现负应变速率敏感性(NSRS),抗拉强度和延性均下降。断裂行为的变化也与应变速率密切相关,低应变速率下,DSA会加剧应力集中,导致材料易沿晶脆断;高应变速率则缓解应力集中,转为韧窝型韧性断裂;但当应变率超过3000 s−1时,易形成绝热剪切带(ASB),引发准解理脆断,这一结论为不同场景下的材料选型提供了关键依据。

图2 应变速率对合金力学性能的影响

图3 应变速率对合金断裂行为的影响

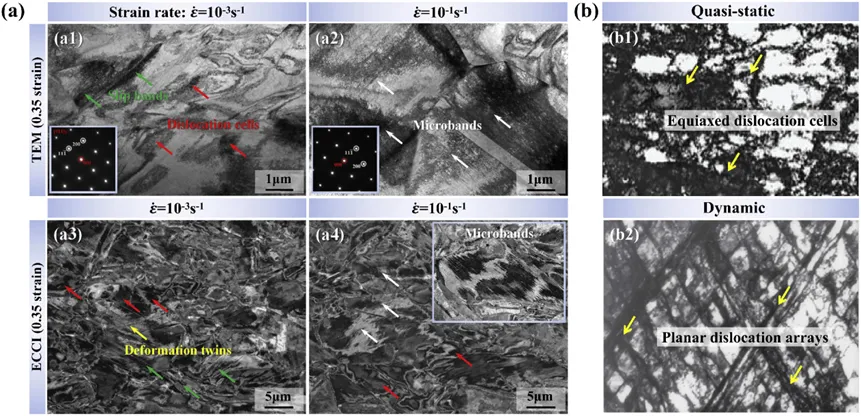

在微观结构层面,应变速率直接决定了高锰钢的微观形态,核心体现在形变孪生的双向调控与位错亚结构的转变上。孪生方面,准静态区间(10−4-10−1 s−1)内,中低SFE合金随应变速率升高,热激活受抑,促进孪生启动;而进入动态区间(>102 s−1)后,绝热加热使SFE骤升,孪生被显著抑制,孪晶体积分数下降;晶体学形态方面,低应变速率下形成的孪晶更细小,高应变速率下孪晶更粗、间距更大。位错与亚结构的变化同样明显,高应变速率下,位错密度显著提升,且分布更均匀,亚结构也从准静态条件下的“位错胞”,转变为动态条件下的“平面滑移结构”,呈现出类似低SFE合金的特征。值得注意的是,动态应变下形成的ASB是材料失效的危险信号,其核心区域因局部高温(接近熔点)可能形成非晶相,周边则为纳米晶,易成为裂纹萌生源,如何通过增强应变硬化(如促进孪生)延缓ASB形成,也成为综述重点探讨的方向之一。

图4 应变速率对位错亚结构的影响

DSA作为含碳高锰钢的核心变形机制,其活性与否直接由应变速率决定。在低应变速率(<10−3 s−1)下,溶质原子(主要是C、N)有充足时间扩散,形成柯垂尔气团,既能钉扎位错,又能促进孪生,反映在应力-应变曲线上就是明显的锯齿状波动(即Portevin-Le Chatelier效应),硬化效果显著;而当应变速率超过10−1 s−1后,位错运动速度过快,溶质原子无法及时跟进,柯垂尔气团无法重建,DSA失效,锯齿波动消失,材料的硬化能力也随之骤降,这一机制的厘清,为通过成分调控优化高锰钢动态性能提供了明确思路。

图5 应变速率对PLC应变行为的影响

图6 柯垂尔气团在刃型位错应变场中的重建行为

东北大学易红亮教授和多特蒙德工业大学侯勇研究员为论文通讯作者,第一作者为东北大学刘栋博士。该目前该文章已开放获取(Open Access),DOI为https://doi.org/10.1016/j.jmst.2025.03.026,可直接下载。建议相关领域同行参考,共同推动高锰钢在动态载荷场景中的应用突破。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414