导读:开发兼具大绝热变温效应与优异循环稳定性的超弹性形状记忆合金,对于推动固态绝热变温制冷技术发展至关重要。本研究采用第一性原理计算,阐明掺杂 B 原子的优先占据行为。通过弹性常数与差分电荷密度分析,探究了 B 合金化提升力学性能的机制。我们进一步提出了一种结合 B 合金化的抽吸铸造有效微观结构调控策略,协同细化晶粒并引入非转变的二次相。该方法显著提升了 Ni-Mn-Sn 合金绝热变温效应的力学性能与循环稳定性。一种细晶(Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 98.5 B 1.5 合金,在 298 K 下从 3 %压缩应变卸载时,晶界处析出 Mn 2 B 相,实现了 9.8 K 的大绝热温度变化(|△T ad |)。这种优异的超弹性和绝热变温制冷性能在 288 K 至 368 K 的宽温度范围内均得以保持。 此外,该合金在 600 MPa 压缩应力下经过 10 次循环后表现出优异的弹 ocaloric 稳定性,几乎无退化,|ΔT|从最初的 9.8 K 降至 10 次循环后的 9.2 K,优于大多数报道的 Ni-Mn 基和 Ni-Fe 基铁磁形状记忆合金。

空调和冰箱等制冷系统在现代生活中不可或缺,广泛应用于食品储存、物流运输和生物技术领域。然而,传统的蒸汽压缩技术因其高能耗以及挥发性液体制冷剂排放带来的环境风险而备受关注[1]。基于弹性制冷效应(eCE)的固态弹性制冷技术提供了一种环保、高效、节能的替代方案[2]。在目前研究的各种合金中,Ni-Mn-X(X = Ga、In、Sn、Sb)基的 Heusler 型铁磁形状记忆合金(FMSMA)因其能够在应力诱导马氏体相变(MT)过程中利用释放和吸收的潜热表现出弹性制冷响应而脱颖而出。值得注意的是,与 Ni-Mn-Ga 和 Ni-Mn-In 合金相比,Ni-Mn-Sn 基 FMSMA 具有更大的相变熵变且成本更低,展现出显著的应用潜力。

多晶 Ni-Mn-Sn 合金在制冷技术应用中面临重大挑战,这既源于循环机械载荷下的功能疲劳(例如 eCE 的退化及其可逆性)和结构疲劳(例如材料完整性损伤)[[3], [4], [5]]。相比之下,Ni-Ti 基形状记忆合金表现出优异的疲劳抗性,这主要归因于通过冷轧和高压扭转等加工方法实现的晶粒细化[[6], [7], [8], [9], [10]]。例如,晶粒尺寸为 35 nm 的 NiTi 合金在 10 次循环后表现出|△T ad |为 18.8 K[9],而平均晶粒尺寸为 100 nm 的 NiTi 微线在 800 MPa 应力下展现出超过 2 × 10 7 次循环的疲劳寿命,并保持|△T ad |为 8 K[10]。然而,实现这种晶粒细化的严重塑性变形技术在多晶 Ni-Mn-Sn 合金中有效实施存在挑战。除了主要的 p-d 杂化外,马氏体相变过程中的晶格动力学在循环稳定性差中起着关键作用。 沿< 10>方向剪切{110}晶面是唯一能够容纳外部应变的激活变形系统[11]。这导致不同晶体学取向的晶粒之间必然存在应变不连续性。由于晶界结合力较弱,从应变不连续性分解出的局部应力可以超过断裂强度,最终导致裂纹沿晶界萌生和扩展。

为应对这些挑战,近期研究将 B 合金化作为细化晶粒和增强晶界结合力的有效策略,从而提高机械性能和弹 ocaloric 循环稳定性[[12], [13], [14]]。B 合金化促进了次生相的形成,这些次生相为应力诱导的 MT 提供了更多的形核位点。这些形核位点促进了应力加载过程中马氏体的形成及其后续的合并,抑制了相界面的长程运动,从而降低了摩擦阻力并最小化耗散能量[15]。然而,晶粒细化仅在 B 含量的一定范围内有效。过量的 B 添加不仅无法细化晶粒,还会导致过多的次生相析出,从而抑制 MT。此外,通过 B 合金化提高机械性能的潜在物理机制仍需进一步探索。

这项工作提出了一种微观结构工程方法,该方法结合了吸铸技术(通过快速凝固细化晶粒)和 B 合金化(既细化晶粒又引入次生相),产生了协同效应,从而提高了 eCE 的机械性能和循环稳定性。为了确定 B 合金化的作用,我们首先采用第一性原理计算来确定 B 原子的优先占据位置及其对机械性能的影响。基于这些见解,通过吸铸制备了(Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 100- x B x (x = 0, 0.5, 1, 1.5 和 2 at.%)合金,并在受控冷却速率下进行退火,以确保均匀的微观结构和避免晶粒粗化。系统地研究了微观结构调控对机械性能和应力诱导的 MT 行为的影响。这项研究表明,平均晶粒尺寸约为 40 μm 的(Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 98.5 B 1.5 合金表现出最高的断裂压缩强度(1.2 GPa)和应变(7.62 %)。 此外,该合金在 600 MPa 的压缩应力下,经过 10 5 次循环后,其 eCE 表现出极好的稳定性,几乎无衰减,初始冷却|△T ad |为 9.8 K,10 5 次循环后为 9.2 K,优于大多数已报道的 Ni-Mn 基和 Ni-Fe 基 FMSMAs。因此,通过合金化、优化制备工艺和可控退火来协同调控微观结构,是实现大 eCE 和优异循环稳定性的有效策略。

相关研究成果以“Achieving ultrahigh elastocaloric cycling stability in Ni-Mn-Sn-based alloys by microstructure engineering”发表在Acta Materialia上

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645425007980

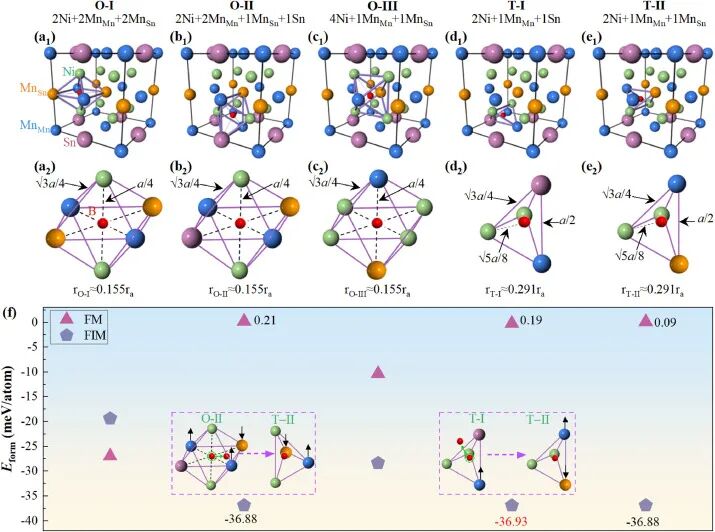

图 1. (a 1 )-(a 2 ) O-I 八面体间隙,(b 1 )-(b 2 ) O-II 八面体间隙,(c 1 )-(c 2 ) O-III 八面体间隙,(d 1 )-(d 2 ) T-I 四方间隙,以及 (e 1 )-(e 2 ) T-II 四方间隙的(Ni 2 Mn 1.5 Sn 0.5 ) 0.94 B 0.06 合金示意图。(f) (Ni 2 Mn 1.5 Sn 0.5 ) 0.94 B 0.06 合金各种占位模型的形成能 E form (箭头表示 Mn 原子磁矩的自旋方向)。

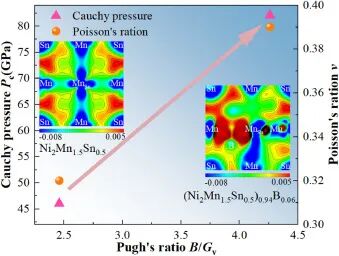

图 2. Pugh 比值 P c 、v 值以及 Ni 2 Mn 1.5 Sn 0.5 和(Ni 2 Mn 1.5 Sn 0.5 ) 0.94 B 0.06 合金在(020)平面上的微分电荷密度图比较。

图 3. 吸铸(Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 100- x B x 合金(a)x = 0,(b)x = 0.5,(c)x = 1.5,和(d)x = 2 的 BSE 显微照片;显示凝固方向(SD)晶粒尺寸的(e)吸铸和(f)熔炼 x = 1.5 合金的 IPF-X(逆极图 X 方向)图(所有(a)-(f)中的合金在退火期间空气冷却);吸铸 x = 1.5 合金在不同冷却速率退火期间的晶粒尺寸分布:(g)水冷,(h)空气冷,和(i)炉冷。

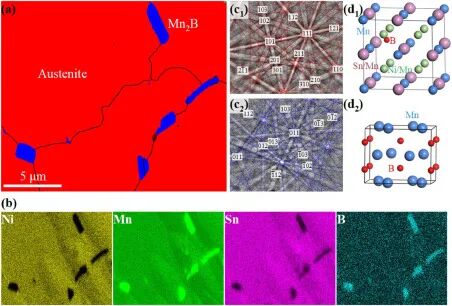

图 4. (Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 98.5 B 合金的微观结构(吸铸和空冷):(a) 相衬图,(b) Ni、Mn、Sn 和 B 的成分图在(a)的同一区域测量,(c 1 )奥氏体和(c 2 )次生相的 Kikuchi 指数图,(d 1 )奥氏体和(d 2 )次生相的晶体结构。

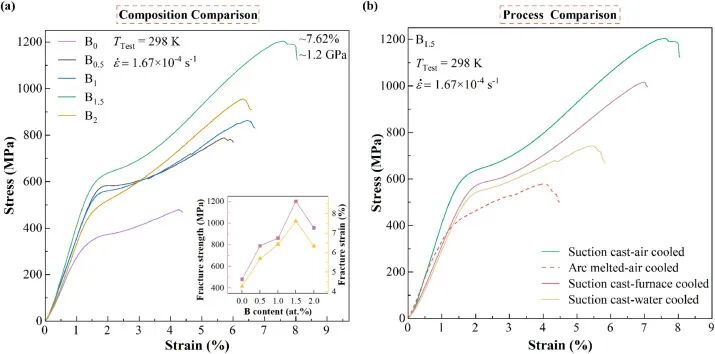

图 5. 在压缩条件下,(a)经过空气冷却退火的吸铸(Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 100- x B x (x = 0, 0.5, 1, 1.5, 2)合金的压缩应力-应变曲线和(b)在室温(∼298 K)下以 1.67 × 10 –4 s − 1 应变速率退火的不同制备方法和冷却速率的 B 1.5 合金。

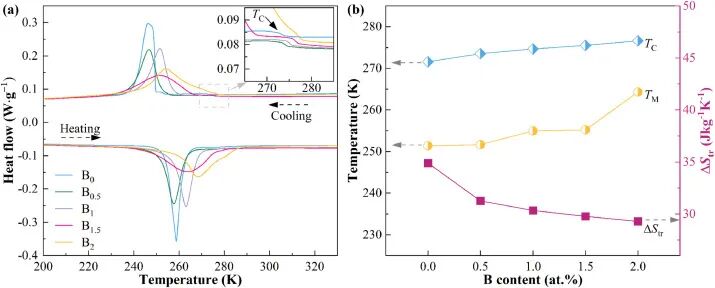

图 6. (a) (Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 100- x B x (x = 0, 0.5, 1, 1.5, 2) 合金的 DSC 曲线,插图突出了居里转变温度范围。(b) 居里温度 (T C )、马氏体相变温度 (T M ) 和相变熵变 (△S tr ) 随 B 含量增加的变化。

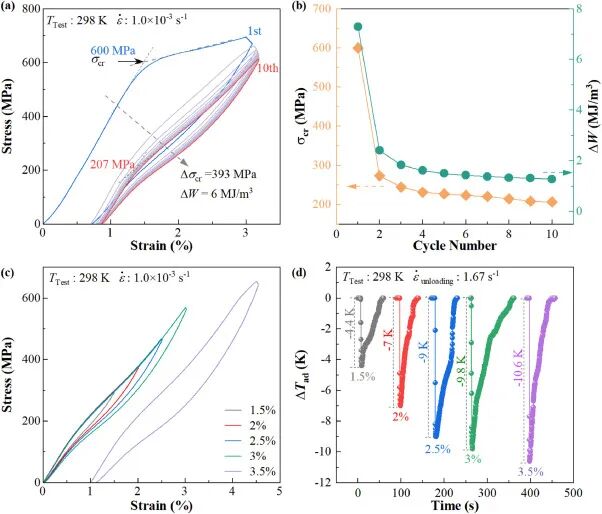

表 1. (Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 100- x B x (x = 0, 0.5, 1, 1.5, 2)合金马氏体相变特征温度和相变熵变

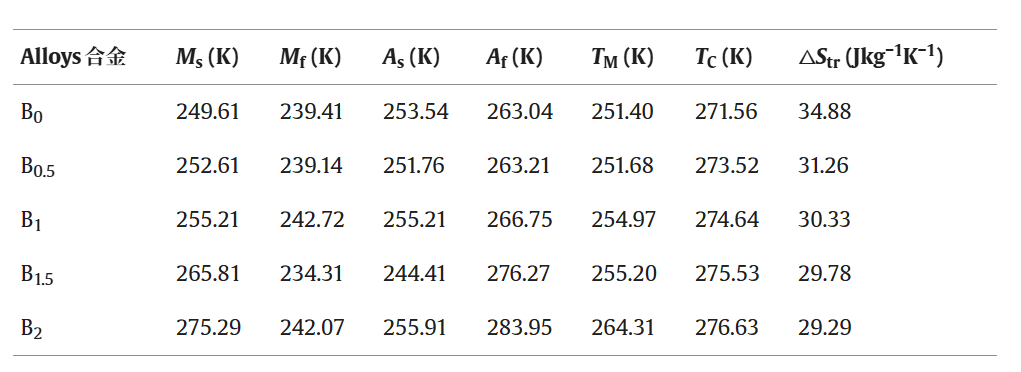

图 7. (a) 在 10 次加载-卸载循环中测量的压缩应力-应变曲线,(b) 在机械训练过程中σ cr 和 △W 的变化,(c) 在不同压缩应变下的超弹性响应,(d) 在 298 K 下,(Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 98.5 B 1.5 合金在不同压缩应变下的卸载时 △T ad 曲线。

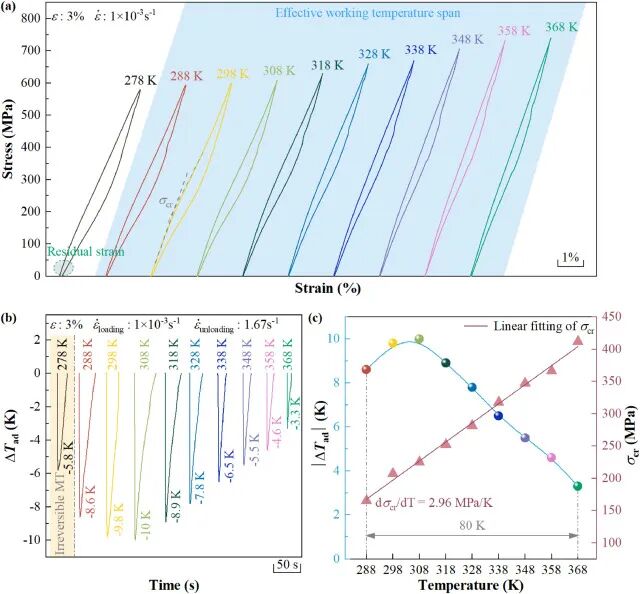

图 8. (a) 温度相关的超弹性应力-应变曲线,(b) 在不同测试温度下,于不同压缩应变下卸载时的△T ad 分布,(c) (Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 98.5 B 1.5 合金的σ cr 和 | T ad | 的温度依赖性。

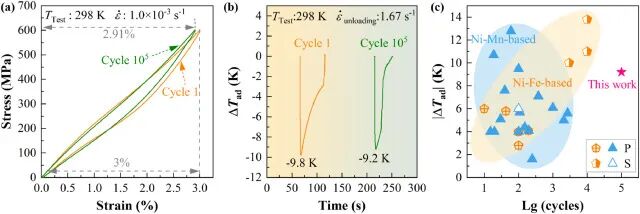

图 9. (Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 98.5 B 1.5 合金的压缩应力-应变曲线(a)和在经历 10 5 次循环前后的弹 ocaloric 冷却效果(b)。(c) B 1.5 合金与其他铁磁形状记忆合金(FMSMAs)的弹 ocaloric 循环稳定性比较,包括 Ni-Mn 基(多晶,P)[[11], [12], [13], [14],53,[59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67]]、Ni-Mn 基(单晶,S)[68]、Ni-Fe 基(多晶,P)[[69], [70], [71]] 和 Ni-Fe 基(单晶,S)[55,72,73] 合金,其中 P 和 S 分别代表多晶和单晶。

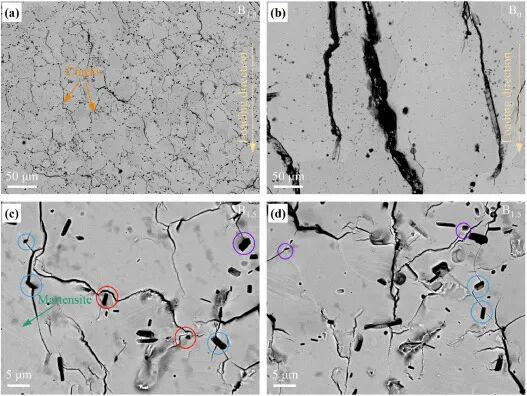

图 10. (a) B 1.5 合金经 10 5 次循环后的背散射电子显微镜图像,(b) B 0 合金经 10 次循环后的背散射电子显微镜图像,以及(c, d) B 1.5 合金裂纹扩展路径的放大图像。

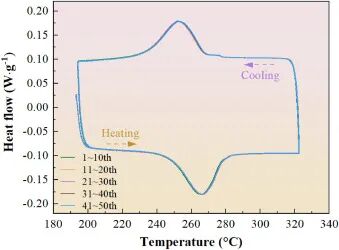

图 11. (Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 98.5 B 1.5 合金 50 次热循环的 DSC 曲线。

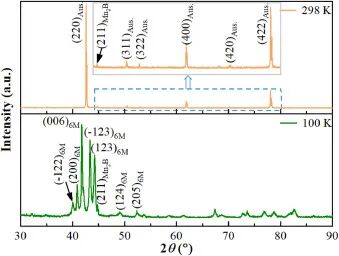

图 12. (Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 98.5 B 1.5 合金在 298 K 和 100 K 下测量的粉末 XRD 图谱。

在本研究中,第一性原理计算表明,B 原子优先占据由 2 个 Ni 原子、1 个 Mn Mn 原子和 1 个 Mn Sn 原子形成的四面体间隙。电子结构分析揭示,B 掺杂诱导局域晶格畸变,并促进形成类似金属键的 d-d 键。这显著增加了 B/G v 、P c 和 v 值,阐明了由于 B 合金化而增强的力学性能的潜在物理机制。通过吸铸制备了细晶(Ni 43.5 Mn 46 Sn 10.5 ) 100- x B x (x = 0, 0.5, 1, 1.5, 2)合金,并在退火过程中进行空气冷却。随着 B 含量增加(x ≤ 1.5),晶粒尺寸减小,Mn 2 B 析出物的数量增加。因此,B 1.5 合金表现出优异的力学性能,达到 1.2 GPa 的压缩强度和 7.62%的应变。在室温下,与 Ni-Mn 基合金中观察到的典型平台型超弹性相比,B 1.5 合金表现出更线性的应力-应变响应。测量到较大的△T ad 为-9.8 K,并具有 3%的优异超弹性。 此外,B 合金在宽温度范围(288 K 至 368 K)内表现出完全可逆的超弹性和显著的弹 ocaloric 效应,温度窗口可达 80 K。在此范围内,平均△T ad 约为-8.1 K,在 308 K 时达到最大值-10 K。循环测试表明,B 合金在 600 MPa 压缩应力下,经过 10 5 次超弹性循环后仍保持长期稳定性,|△T ad |仅从 9.8 K 略微下降至 9.2 K,与其他 Ni-Mn 基和 Ni-Fe 基 FMSMAs 相比,显示出更优越的循环稳定性。这些发现表明,通过晶粒细化进行微观结构控制可有效抑制裂纹扩展。此外,非转变 Mn 2 B 相的引入通过裂纹钝化、捕获和搭桥等机制抑制裂纹生长,从而提高功能循环稳定性。吸铸和 B 合金化的结合方法为开发具有高超弹性循环稳定性的低成本块状材料提供了一种有效的微观结构工程策略,使其适用于多种形状记忆合金。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414