在航空工业的大型薄壁件制造中,蠕变时效成形(CAF)是关键技术。但在这过程中,合金板内外表面分别受压缩和拉伸应力而易导致拉压蠕变行为差异,因此需要明确该差异机制以优化工艺。Al-Cu-Li合金因低密度、高力学性能而成为了优选材料,尽管现阶段已观察到其存在拉压蠕变不对称性,但现有的“应力取向效应”等机制还没有达到共识,因此需要深入到微观尺度上来探究其机制。

近日湘潭大学和中南大学研究人员探究了Al-Cu-Li合金拉压蠕变行为差异,从位错缺陷尺度揭示了其不对称机制。相关研究结果以“Dislocation loop density-mediate d asymmetry of tension-compression creep for an Al-Cu-Li alloy”为题被发表在了期刊《Journal of Materials Science & Technology》上。

文章链接:

https://doi.org/10.1016/j.jmst.2025.08.014

【核心内容】

该研究将Al-Cu-Li合金在155°C时效温度、120MPa应力条件下探究拉压蠕变行为,发现了该合金存在显著的蠕变不对称性。初始蠕变阶段拉伸试样的蠕变速率和应变显著大于压缩试样,其核心机制为位错环密度差异。压缩应力下试样的位错环密度约20×10¹⁸m⁻³,而拉伸试样约为6.3×10¹⁸m⁻³,是拉伸试样的三倍以上。高密度位错环一方面直接阻碍线位错运动,另一方面促进T₁(Al₂CuLi)相形核与生长,进一步钉扎位错,导致压缩蠕变速率更低,为铝合金拉压蠕变不对称性提供了新的位错环密度主导机制。

图形摘要

【研究方法】

该研究以Al-Cu-Li合金(AA2195-T351)为对象,通过510°C/30min固溶、水淬、3%预应变及1周自然时效制备试样。在155°C、120MPa下对试样进行2h拉/压蠕变测试,从试样标距中心处取TEM样品后对微观组织进行观察分析。

(a)蠕变试验实验流程图,(b)为拉伸或压缩蠕变试验准备的样品,(c)蠕变试验系统示意图,(d)蠕变测试样品的温度历史

【研究成果】

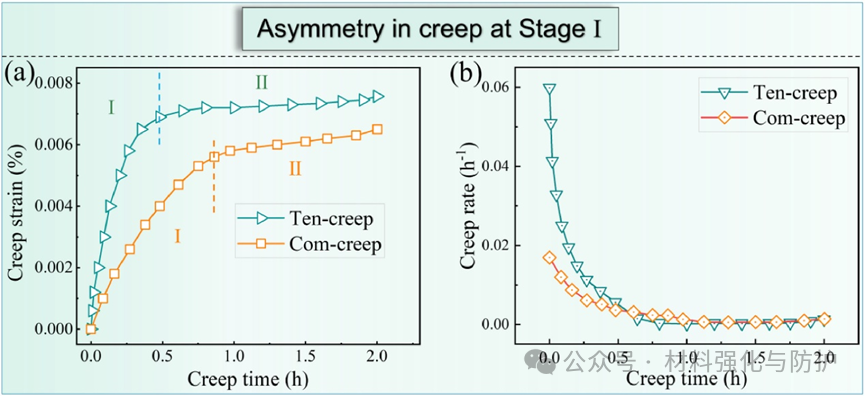

① 拉压蠕变行为差异

在155°C时效温度、120MPa应力条件下,Al-Cu-Li合金的拉伸蠕变与压缩蠕变试样均呈现蠕变速率快速下降(Ⅰ阶段)和蠕变速率相对稳定(Ⅱ阶段)的两阶段蠕变特征。其中,Ⅰ阶段中样品存在显著不对称性,拉伸试样的蠕变速率显著高于压缩试样,蠕变应变也更大。

T351 Al-Cu-Li合金在拉伸/压缩应力下的蠕变行为比较

② 初始蠕变(0h)微观结构差异

初始蠕变0h的拉伸试样微观组织以线位错为主,内部仅含有少量离散分布的准椭圆形位错环,没有明显T₁相(Al₂CuLi)。而初始蠕变0h的压缩试样中线位错与位错环共存,部分位错环聚集形成团簇且位错环密度更高。压缩试样位错环密度约为20×10¹⁸m⁻³,比拉伸试样高约3倍。部分压缩试样位错环长轴超过40nm,对位移运动的阻碍能力更强。

初始蠕变0h TEM图

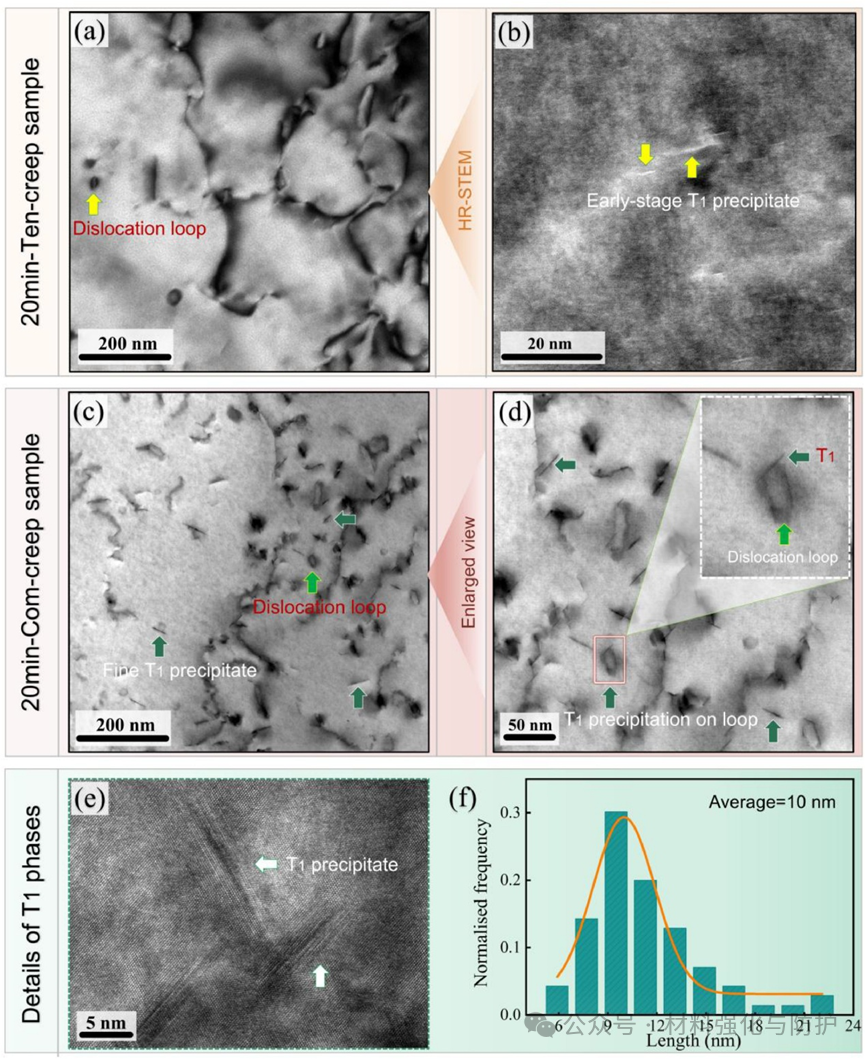

③ 蠕变20min后微观差异

拉伸试样在蠕变时效20min后仍然没有观察到明显的T₁相,仅仅在TEM的高分辨下能观察到针状T₁相的前驱体,并且样品中的位错因为热激活作用而出现了部分缠结。但是在压缩试样中观察到了平均尺寸约10nm的准椭圆形T₁相,这些T₁相优先在位错线和位错环上形核,其数量密度与尺寸均显著大于拉伸试样。

蠕变20min后TEM结果

通过透射电子显微镜观察,表明位错环对线形位错运动的阻碍效应

拉伸和压缩蠕变样品中微观结构演变的示意图比较

【总结与展望】

这项研究围绕Al-Cu-Li合金的拉压蠕变不对称性展开,通过明确的实验设计、微观表征和机制分析,揭示了压缩应力诱导位错环密度升高和后续T₁相沉淀差异是导致蠕变行为不对称的核心原因。研究中提出的“位错环密度主导机制”为铝合金蠕变理论补充了新见解,也为航空薄壁件蠕变时效成形工艺优化提供了理论依据。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414