近日,北京科技大学科技史与文化遗产研究院联合化学与生物工程学院,与北京大学考古文博学院、山东大学文化遗产研究院及四川省文物考古研究院合作,在前序研究(Corros. Sci. 2024, 237, 112301)的基础上,进一步聚焦三星堆出土金面具中富铅相引发的脆化病害机制,系统开展腐蚀防护材料的评估研究。本研究以扫描微电化学池显微镜(SECCM)为核心技术,在微米尺度系统揭示了三类典型缓蚀剂的微区腐蚀防护行为,为珍贵金属文物的长期稳定续存提供了新的微观研究思路。相关成果以"Localized electrochemical study of corrosion inhibitors for Sanxingdui embrittled gold masks based on scanning electrochemical cell microscopy (SECCM)"为题,于2025年8月在线发表在国际权威期刊Corrosion Science(Q1,Top Journal,IF2024=8.5)。

三星堆遗址是中国西南地区目前发现规模最大、延续时间最长、保存最完好的古蜀文明中心遗址,被誉为20世纪人类最伟大的考古发现之一。其中,金面具作为最具标志性的器物之一,集中展现了古蜀人在金属冶炼与器物制作方面的高超技艺,也承载着古人深厚的宗教信仰与文化传统。

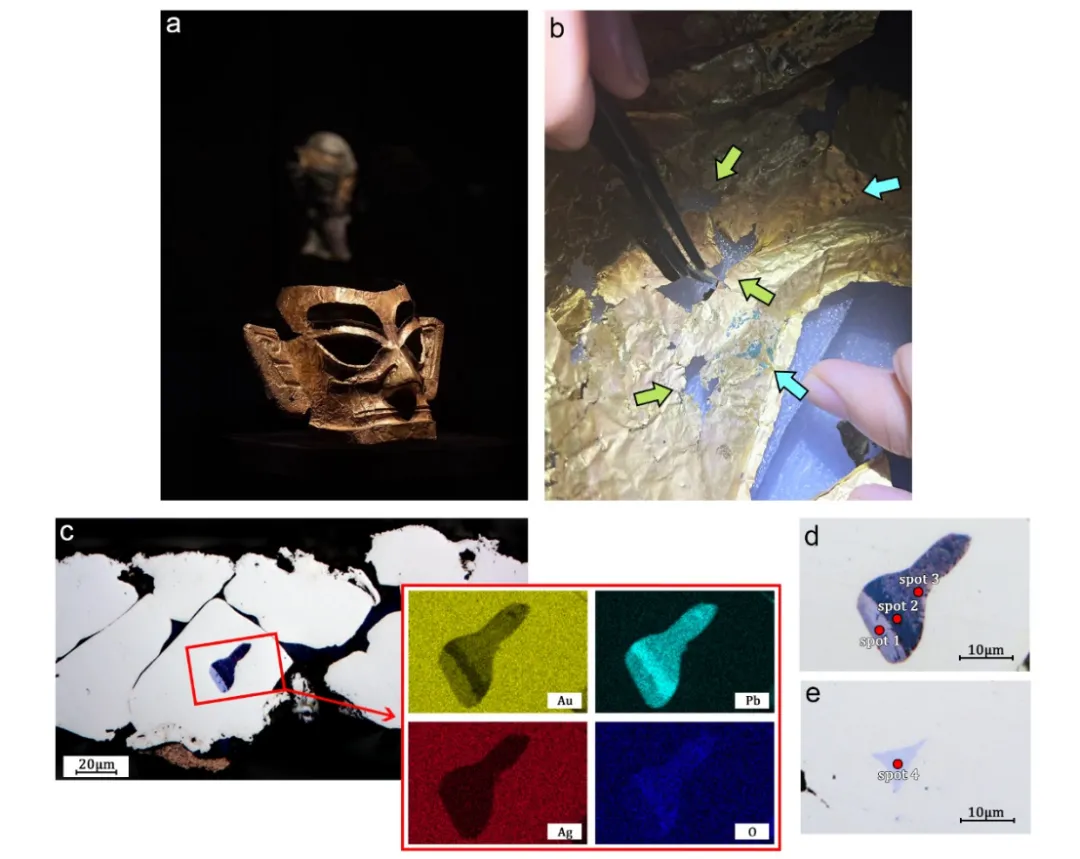

2023年起,研究团队参与了由四川省文物考古研究院统筹的出土金器保护修复项目,获得了重要研究材料,并在3号与8号祭祀坑出土的金面具样品中首次发现了罕见的脆化腐蚀现象。材料分析证实,发生病害区域的金面具基体为Au-Ag-Pb三元合金,脆化的根源在于晶间富铅相(如Au2Pb、AuPb2等)在环境作用下发生的选择性腐蚀。该过程易诱发晶间裂纹扩展与裂隙生成,导致力学性能严重退化(从而发生脆断、剥落)。由于早期变化难以通过肉眼察觉,这种“隐匿性”腐蚀形式对文物的长期保存带来重大挑战,亟需开展腐蚀防护材料的筛选与研究。

图1. 三星堆金面具及其脆化病害(图1a摄影:余嘉)

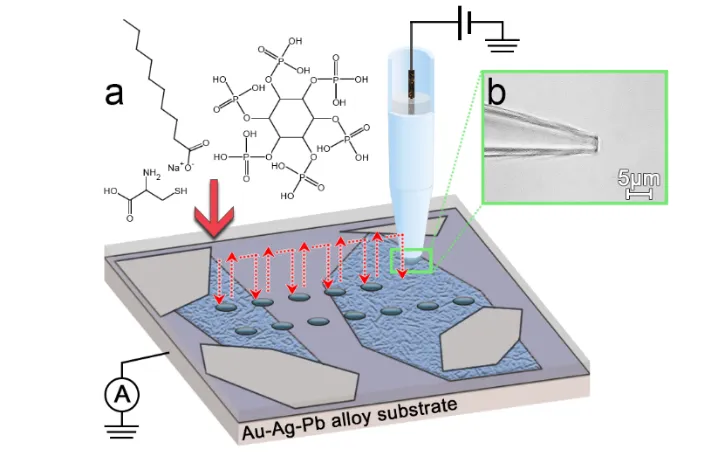

传统的腐蚀防护材料评估方法多基于样品整体进行(宏观)电化学测试,难以反映微区结构/物相之间的差异。本研究引入扫描微电化学池显微镜(SECCM)技术,通过构建Au-Ag-Pb三元合金模拟样品体系,在微米尺度上实现了对腐蚀电化学行为的可视化表征,评估了三种典型缓蚀剂(正癸酸钠、半胱氨酸、植酸)的腐蚀抑制效果。同时结合SEM-EDS与拉曼光谱等多种手段,对比分析并阐释了缓蚀剂的微观作用过程与机制。

图2. 本研究所用扫描微电化学池显微镜技术示意图

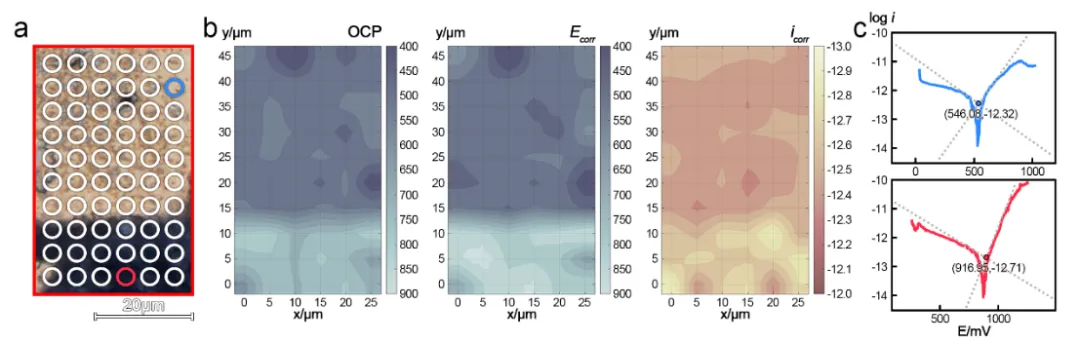

实验结果表明,在三种缓蚀剂中,正癸酸钠(NaC10)可在富铅相表面形成致密、疏水的有机膜层(铅皂膜),进而显著提高相应微区的腐蚀电位,同时降低腐蚀电流密度,实现了富铅腐蚀敏感相与主体Au-Ag连续相的“电极反转”效果,成功抑制了AuPb2相的微区腐蚀进程。相比之下,半胱氨酸(Cys)与植酸(PA)虽具有一定配位/吸附能力,但其酸性反应环境反而促进了富铅结构的溶解与表面缺陷的产生,导致腐蚀风险上升。

图3. 正癸酸钠预膜后样品表面的电化学分布情况(SECCM测试结果)

本研究验证了正癸酸钠作为三星堆脆化金面具腐蚀防护材料的可行性,也展示了SECCM技术在金属文物微区腐蚀机理研究与腐蚀防护材料研究中的巨大潜力。研究团队下一步将开展更多种类腐蚀防护材料的微观筛选/评估,并结合长期老化实验,推动理论研究向文物保护实践成果的转化。

本研究得到国家自然科学基金(Nos. 22274008、21727815)、国家社会科学基金冷门绝学专项(No. 24VJXG033)、中国博士后科学基金(No. 2024T170020)等项目的资助。

文章信息:

Liu S.1,*, Sun S.1, Sun X.1, Lu H., Yin Q., Wang Z., Xu D., Ma Y., Hu G.*, Zhang M.*, Localized electrochemical study of corrosion inhibitors for Sanxingdui embrittled gold masks based on scanning electrochemical cell microscopy (SECCM). Corrosion Science 2025, 256, 113242.

文章链接:

https://doi.org/10.1016/j.corsci.2025.113242

作者简介:

刘晟宇,北京科技大学科技史与文化遗产研究院,副教授

孙思原,北京大学考古文博学院,博士研究生

孙祥玉,北京科技大学化学与生物工程学院,博士研究生

鲁海子,四川省文物考古研究院,助理馆员

尹芊雪子,四川省文物考古研究院,助理馆员

王子萱,山东大学文化遗产研究院,博士研究生

许丹阳,四川省文物考古研究院,馆员

马燕如,中国国家博物馆,研究馆员

胡钢,北京大学考古文博学院,副教授

张美芹,北京科技大学化学与生物工程学院,教授

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414