随着可穿戴电子设备、软体机器人和智能医疗系统的快速发展,柔性储能系统(Flexible Energy Storage Systems, FESS)作为实现柔性电子独立供能的重要支撑,正在成为能源材料领域的研究热点。电解质作为储能器件的核心组成,不仅影响能量密度与安全性,也决定了器件对复杂变形环境的适应能力。近年来,为满足柔性电子对设备性能和环境适应性的更高要求,电解质在物理形态、化学组成和功能设计等方面均发生了深刻演变。

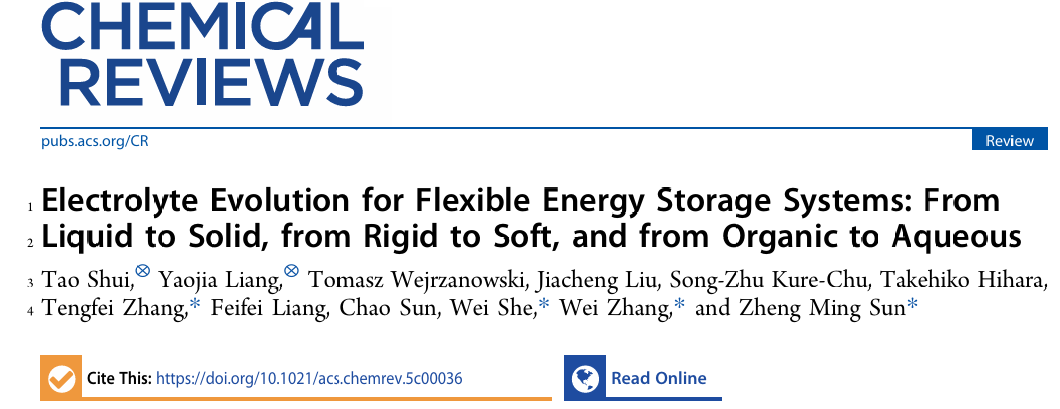

近日,东南大学材料科学与工程学院孙正明教授团队与佘伟教授团队合作在国际权威期刊《Chemical Reviews》(影响因子62.1)发表综述论文,题为《Electrolyte Evolution for Flexible Energy Storage Systems: from Liquid to Solid, from Rigid to Soft, and from Organic to Aqueous》。该论文系统回顾了FESS发展对电解质提出的结构和性能需求,从“液态到固态”“刚性到柔性”“有机到水性”三个演化维度出发,深入剖析了当前各类电解质的关键挑战、调控机制和发展趋势,并对未来研究方向进行了系统总结与前瞻性展望。

图1、FESS 电解质的演变趋势总览

论文指出,柔性储能系统正逐步向高能量密度、高安全性、高机械适应性方向发展,对电解质提出了更高要求。然而,目前主流的聚合物或凝胶类电解质在离子电导率、电化学稳定性、界面兼容性以及极端环境适应性等方面仍存在显著短板,严重制约了FESS性能的提升与实用化进程。为此,文章从三个维度对电解质的演进路径进行了分类总结:

从液态到固态

固态电解质有望解决液态电解质泄漏、安全性差的问题,但其离子迁移能力不足仍是关键瓶颈。文章总结了通过无机填料构建离子通道、界面耦合增强迁移效率等策略来提升固态体系离子传输性能的研究进展。

从刚性到柔性

柔性或可拉伸电解质能在拉伸、弯曲、压缩等复杂变形下维持电化学与力学性能稳定。论文阐述了构建动态交联网络、引入力学缓冲结构、提高断裂伸长率等策略以提升电解质柔韧性的研究案例。

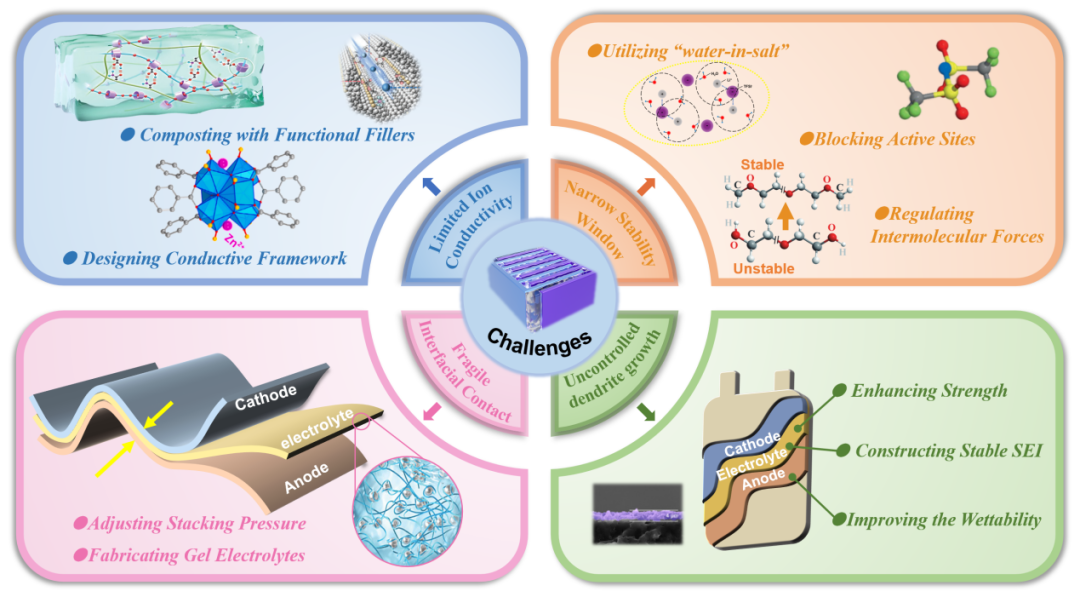

从有机到水性

水系电解质因其高安全性和环保性受到广泛关注,但其电化学窗口和长期稳定性仍需突破。文章对“水包盐”、高浓度凝胶化、离子液体共混等调控方法进行了系统评述。

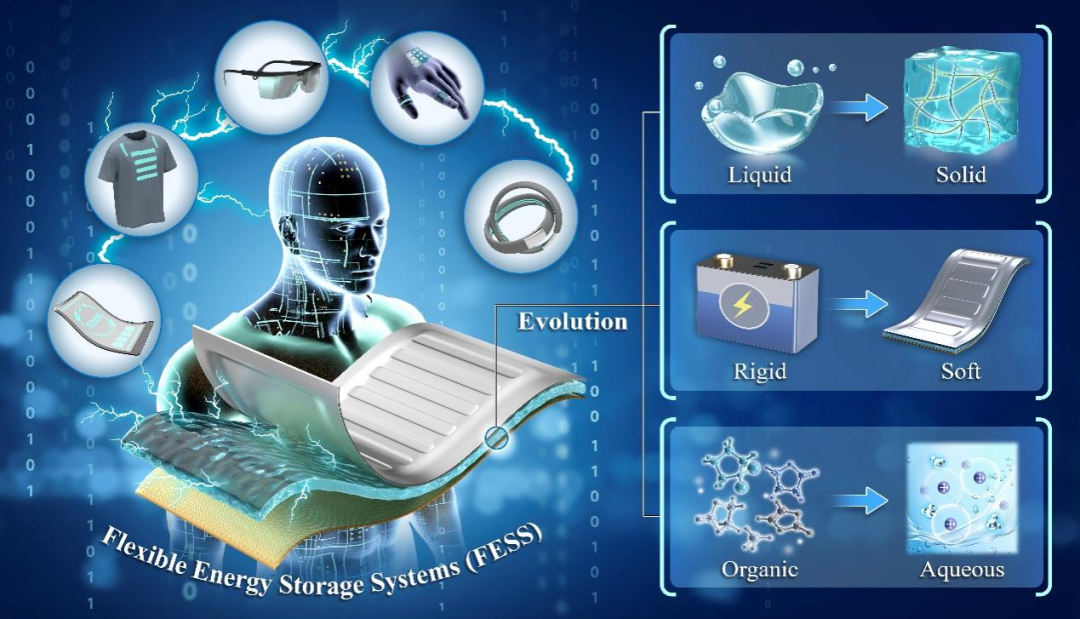

图2、电解质的从有机系向水系过渡的发展历程

综述指出FESS电解质目前的研究与发展主要面临以下几个核心问题:

离子电导率不足

制约功率密度与倍率性能;

电化学稳定窗口窄

影响能量密度和材料兼容性;

界面接触不稳定

引发枝晶生长、界面剥离等问题;

功能集成度低

难以应对极端温度、自修复、可降解等场景需求。

图3、FESS电解质所面临的挑战及其应对策略

针对上述问题,论文提出了系列解决方案:包括构建纳米级离子传输网络、优化分子结构屏蔽易氧化位点、引入自修复基团提升结构可靠性、开发阻燃与防冻功能材料等。

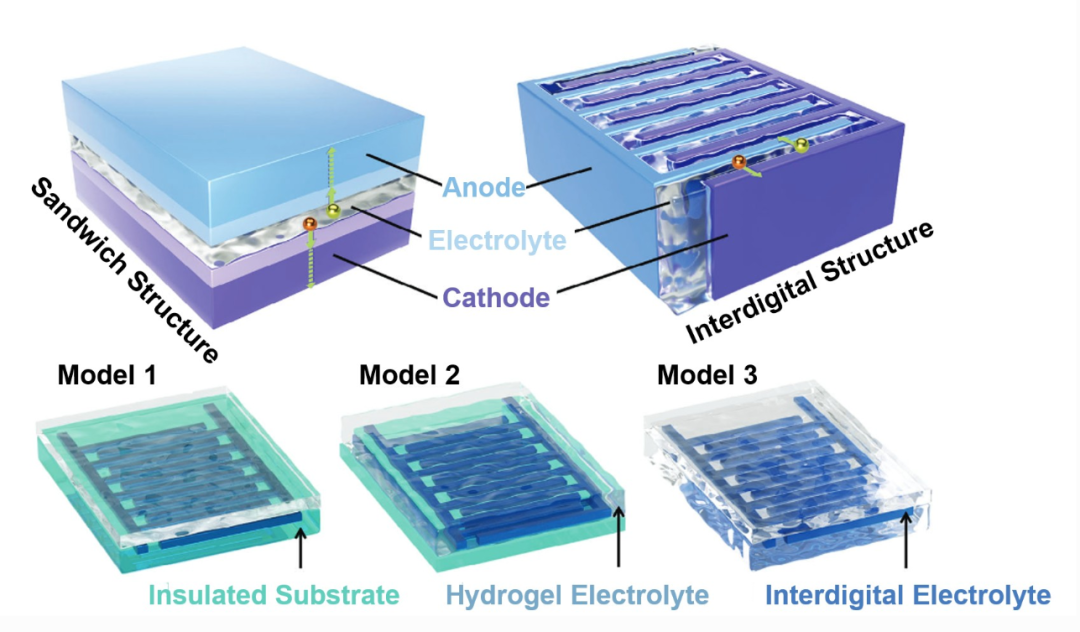

值得注意的是,论文特别强调了结构设计与性能协同集成对实现高性能FESS的重要意义,提出通过3D打印、一体化构型设计、多物理模拟和人工智能辅助优化等手段,进一步提升器件综合性能。

图4、特殊的结构设计实现对应物理性能需求

在此基础上,作者重点讨论了水凝胶电解质在柔性器件中的潜力。其独特的三维聚合物网络结构不仅有利于离子高效传输,也具备优异的柔性与组织相容性,是实现FESS安全性与形变适应性的理想材料。文章从材料层设计、界面耦合优化、自修复机制构建、环境可持续发展等角度,提出了水凝胶电解质未来发展的四个核心研究方向:

先进复合材料设计

如引入导电纳米碳材料、无机陶瓷纳米填料,构建协同增强的复合体系;

微观机制表征与模拟

结合原位光谱、电化学阻抗与多尺度模拟,揭示离子在软基质中的迁移行为;

电极界面匹配调控

通过界面改性、原位聚合等手段实现良好的粘接性与电接触;

自修复与绿色可降解策略

基于动态键与生物基聚合物,实现柔性电解质的长期可靠性与可持续性。

此外,文章还展望了若干新兴方向,如利用冰模板构建有序孔道、发展水系与无机电解质的混合体系、拓展FESS在人机界面和生物电子领域的应用场景等,为该领域的未来发展提供了重要参考。

该综述论文由东南大学材料学院水涛副研究员为第一作者、硕士研究生梁耀嘉为共同一作进行撰写,并由南京航空航天大学材料学院张腾飞教授及东南大学材料学院佘伟教授、章炜教授、孙正明教授为共同通讯作者协作指导完成,体现了团队在柔性能源材料与电解质设计领域的持续探索与理论创新,对推动柔性储能技术的发展与应用具有重要意义。

论文信息:

题目:Electrolyte Evolution for Flexible Energy Storage Systems: from Liquid to Solid, from Rigid to Soft, and from Organic to Aqueous

期刊:Chemical Reviews

作者单位:东南大学材料科学与工程学院、南京航空航天大学材料科学与技术学院

通讯作者:张腾飞教授、佘伟教授、章炜教授、孙正明教授

DOI:https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5c00036

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414