清华大学曲良体课题组《自然·通讯》:在湿气产电领域取得重要进展

2025-07-21 15:42:42

作者:本网发布 来源:高分子科学前沿

分享至:

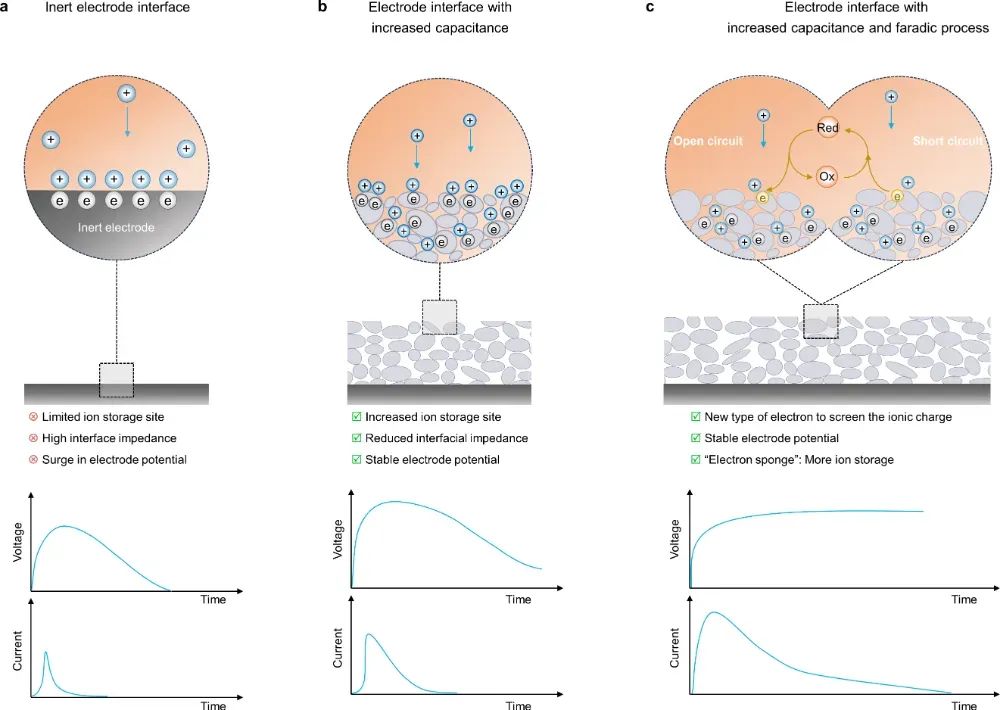

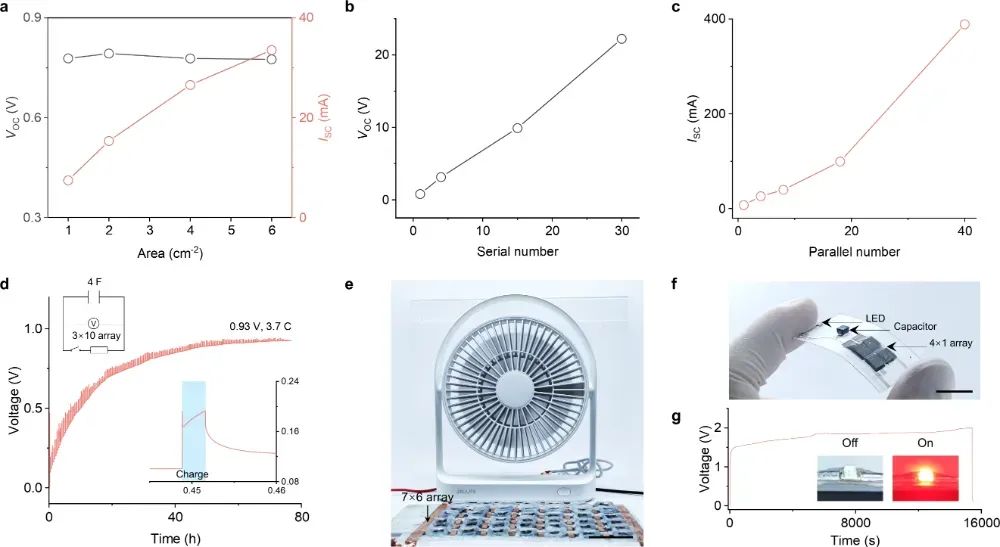

从无处不在的水分中获取能量,在满足分散式能源需求、推动低碳经济转型方面展现出日益广阔的应用前景。水在高焓高熵气态与低焓低熵的吸附态之间发生相变时,会蕴含巨大能量。但目前,利用该能量的湿气发电器件存在功率密度低的问题(~50 mW m-2),这一数值远低于现有绿色能源收集技术,如光伏技术(~120 W m-2)和热电技术(~5 W m-2),严重制约了湿气发电器件的其实际应用。在该研究中,清华大学曲良体课题组报道了一种界面离子-电子转化增强的新策略,通过在电极表面修饰电容性材料,增加界面离子存储位点,并在界面处引入氧化还原电对,构建离子-电子转化新路径。这种新策略可将单器件输出电流密度提升至9.2 mA cm-2,功率密度提升至6.7 W m-2,比此前报道的湿气发电器件高出约60倍,接近钙钛矿太阳能电池和热电器件的输出水平。基于优异的单器件输出性能,进一步开发了激光可拓展器件制备技术。通过器件集成,发电性能能够得到进一步提升。集成器件阵列可以轻易实现数百毫安和数十伏特的电量输出。产生的能量可以储存在高容量电容器和商用锂电池中,驱动商用电风扇等商业电子元器件正常工作,展现了其在商业应用方面的潜力。此外,器件初步展示了其在微型柔性电子领域的潜力。在柔性电子芯片上,1 cm2内的器件阵列能够驱动LED灯正常工作。该研究为发展高性能湿气发电器件提供了新的认识和设计思路,通过促进界面离子-电子转化,实现器件性能的数量级提升;研究同时实现了湿气发电器件可规模化和芯片式集成,标志着湿气发电器件走出迈向实际应用的重要一步。相关研究以“界面离子-电子转化增强的湿气能量收集器”(Interfacial ion-electron conversion enhancedmoisture energy harvester)为题发表在《自然通讯》(Nature Communications)期刊上。清华大学化学系2021级博士研究生李溥滢为论文第一作者,清华大学化学系曲良体教授为论文通讯作者,合作者包括清华大学化学系程虎虎副研究员等。研究得到国家自然科学基金等项目的支持。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。