浙江大学高超教授团队,最新Science!

2025-07-18 13:18:43

作者:本网发布 来源:高分子科学前沿

分享至:

科学家打造“圆顶”气凝胶,极端环境下依旧坚韧回弹

气凝胶因其超高孔隙率和极低密度而广泛应用于空间探索、热管理和催化等领域。然而,传统气凝胶常因结构脆弱而无法承受极端热-力环境,严重限制其应用场景。此前通过结构设计改善弹性的方法虽取得一定进展,但在超过2000 K高温下仍面临结构坍塌的风险,无法真正实现“超级弹性”与“超高耐热”兼具的材料突破。针对这一挑战,浙江大学高分子科学与工程系高超教授、刘英军研究员与许震研究员开发出一种创新的二维通道限域化学策略,构建了194种“圆顶细胞”结构的超轻气凝胶。这些气凝胶不仅在超宽温度区间(4.2 K到2273 K)内表现出优异弹性,而且具有极高的热稳定性和耐疲劳性,展示出在极端热力环境下作为结构材料的巨大应用潜力。相关研究成果发表在《Science》上,第一作者为庞凯副研究员,夏雨星,Xiaoting Liu和西安交通大学Wenhao Tong为共同一作。

作者通过二维通道限域化学方法,制备出一系列具有圆顶结构单元的气凝胶,涵盖121种氧化物、38种碳化物及35种金属,甚至可拓展至包含多达30种元素的高熵体系。作者提出了“圆顶细胞”作为基本单元:这种双主曲率的结构借鉴生物学与建筑学中圆顶的力学稳定优势,在有限空间内可形成丰富的可回复褶皱以储存弹性能(图1A-D)。该合成路线以商业化氧化石墨烯(GO)薄膜为前驱体,依次经历离子捕获、鼓泡成型与热转化三个步骤(图1A)。其中,离子被限域在GO层间通道,通过泡沫反应形成球形气泡结构,再经热处理转化为氧化物、金属或碳化物气凝胶。最终所得结构在不同尺度上均表现出高度有序的圆顶形貌(图1E-F),并具备跨尺度的结构均一性。

图 1.基于石墨烯的 2D 通道限域化学,用于圆顶细胞气凝胶通过该策略,团队建立了一个由194种不同化学组分构成的圆顶气凝胶“材料图书馆”(图2A),涵盖从一元、二元、三元到高熵体系。这些气凝胶密度极低,部分低于空气(<1.29 mg/cm³),可轻盈地漂浮于花瓣之上。扫描电镜显示其结构单元为尺寸在70~140 μm范围的圆顶状中空单元,墙体厚度小于10 nm,完全由二维晶粒交联构成(图2B-E),实现了极低密度与高力学稳定性的兼容。尤其值得一提的是,高熵体系中最多可均匀混合30种元素,具备高度原子级均一性(图2F),为拓展功能属性如磁、电、热等多场耦合奠定基础。

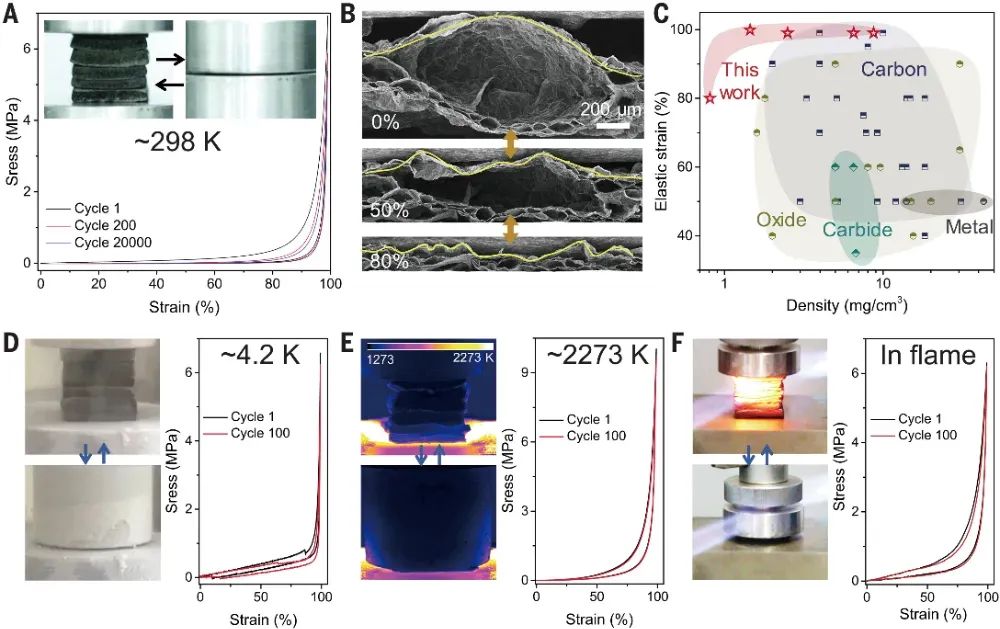

99%形变下2万次循环无损伤:极端热力下的“橡皮筋”在超强力学性能方面,圆顶气凝胶展现出超弹性特征。在99%应变下反复压缩20,000次后,几乎无残余形变与强度退化(图3A)。尤其在4.2 K至2273 K的极端温区,碳化物气凝胶始终保持完整回弹能力(图3D-E)。SEM原位观测显示,圆顶结构在压缩时出现大量细小褶皱,有效避免了致密接触并促成弹性恢复(图3B)。相较之下,对照组蜂窝结构在大应变下则明显失去回复能力。在热力耦合测试中,碳化物圆顶气凝胶于液氦温度(4.2 K)和超高温(2273 K)下分别进行了100次压缩循环,均未出现结构塌陷或性能衰减,展现出超常规的热力稳定性。即使在明火(1573 K)双面灼烧条件下,样品仍能维持完整形态和应力响应(图3F),验证其极端环境适应能力。

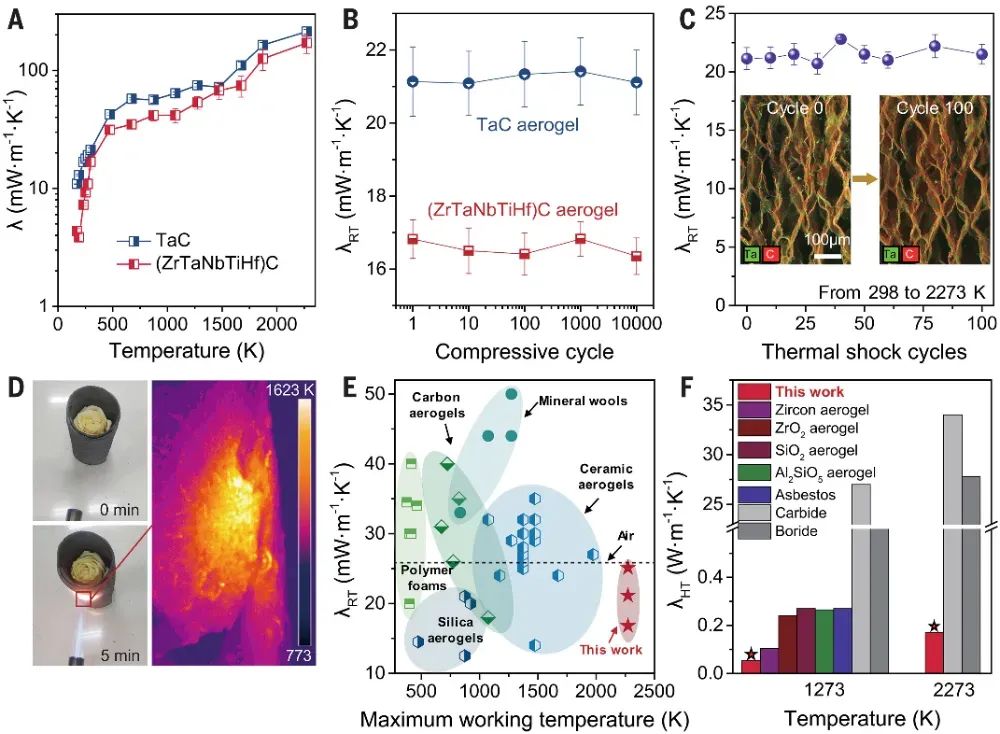

圆顶气凝胶在热导率方面同样展现出卓越表现。特别是碳化物类(如TaC、(ZrTaNbTiHf)C)在1273 K和2273 K高温下分别达到仅53.4 mW/m·K与171.1 mW/m·K的超低热导(图4A),远优于传统硅胶、矿棉和陶瓷材料。这种性能归因于其二维薄壁结构造成的热输运各向异性(图4C),以及固体间热输运路径稀疏和晶界多样等因素。在热冲击测试中,样品连续承受100次从298 K跃升至2273 K的脉冲热冲击后仍保持结构稳定与热导不变(图4C)。此外,8 mm厚的TaC气凝胶甚至能在明火中保护鲜花5分钟不被烧焦(图4D),显示其极端热屏障能力。与现有各类高温绝热材料对比,该类气凝胶在热导-耐温图谱中表现出最优综合性能(图4E-F)。

本研究提出的二维通道限域化学方法及圆顶细胞结构设计,为开发极端环境下使用的超轻超弹气凝胶开辟了新方向。所建立的194种圆顶气凝胶图谱,不仅在4.2 K至2273 K温区内具备优异力学与热稳定性,还实现了超低热导率与极端耐久性的结合,为航天器热防护、火箭喷管衬层、深空探测器外壳等提供了全新材料解决方案。未来,借助该类气凝胶在成分与结构上的广阔设计空间,团队有望进一步引入光、电、磁等多功能耦合属性,为极端工况下的多功能材料发展注入新动能。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。